第34回午前第63問の類似問題

第36回午前:第27問

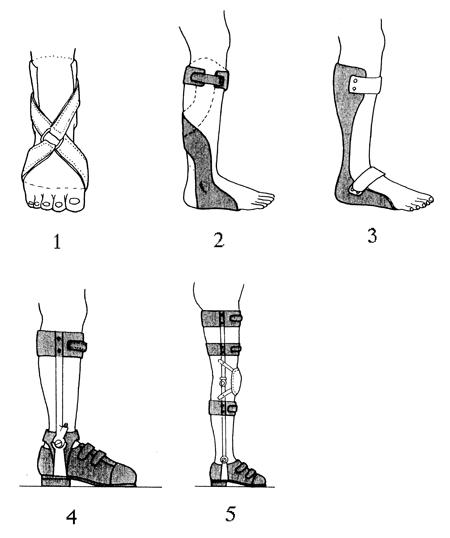

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第89問

進行性核上性麻痺について正しいのはどれか。

1: 延髄が萎縮する。

2: L-Dopaが著効する。

3: 頸部が前屈位となる。

4: 垂直方向の眼球運動障害を呈する。

5: MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下する。

- 答え:4

- 解説:進行性核上性麻痺は40歳以降に発症する神経変性疾患で、パーキンソニズム、認知症、眼球運動障害が主な症状です。正しい選択肢は垂直方向の眼球運動障害を呈することです。

- 進行性核上性麻痺では延髄は萎縮しません。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、L-Dopaが著効する場合は除外されます。この選択肢は正しくありません。

- 進行性核上性麻痺では、頸部のジストニアにより頸部が後屈位となることが一般的です。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、核上性眼球運動障害により垂直方向の眼球運動障害を呈することが特徴的です。この選択肢が正しいです。

- MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下するのはパーキンソン病であり、進行性核上性麻痺では通常正常です。この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

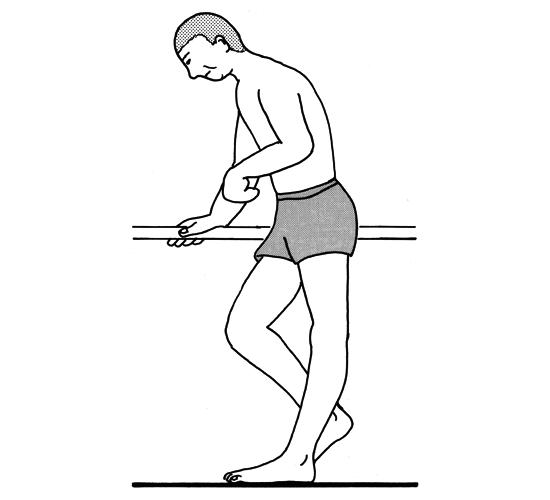

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第18問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。考えられるのはどれか。

1: 脳塞栓

2: 髄膜腫

3: 脳内出血

4: 硬膜下血腫

5: くも膜下出血

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第9問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

症状と治療法との組合せで正しいのはどれか。

1: 1. 失行症-自己教示法

2: 2. 半側無視-間隔伸張法

3: 3. 記憶障害-誤りなし学習

4: 4. 注意障害-観察学習

5: 5. 遂行機能障害-プリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第8問

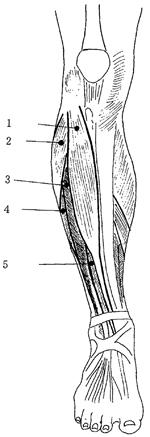

55歳の男性。脳出血による右片麻痺。単極式電気刺激法を適用することとした。足関節の外がえしと背屈とを誘発する筋として適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第71問

脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1: 強制的な関節可動域運動は異所性骨化の原因となる。

2: 起立性低血圧は対麻痺よりも四肢麻痺で起こりやすい。

3: 自律神経過反射は第5胸髄節以上の損傷で起こりやすい。

4: 呼吸機能では1秒率は低下するが、%肺活量は正常である。

5: 高位頸髄損傷では消化性潰瘍が起こりやすい。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第35問

前頭葉と側頭葉に限局性の大脳皮質の萎縮を認める疾患はどれか。

1: Alzheimer型認知症

2: 正常圧水頭症

3: 脳血管性認知症

4: Pick病

5: Lewy小体型認知症

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第99問

脳血栓に比べ脳出血に特徴的なのはどれか。2つ選べ。 ア.症状の進行は緩徐である。イ.高血圧がある。ウ.活動時の発症が多い。エ.高齢者に多い。オ.心疾患を多く合併する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第44問

前頭側頭型認知症の初期症状はどれか。

1: 失禁がある。

2: 着替えができない。

3: 物忘れが多くなる。

4: 買い物から帰れない。

5: 自分本位にふるまう。

- 答え:5

- 解説:前頭側頭型認知症は、抽象的な考えや注意維持が困難になる症状で、初期症状には個人差がありますが、不適切な行動が増えることが特徴です。ADLは保たれており、時間・日付・場所に関する認識も維持されます。

- 失禁は前頭側頭型認知症の特異的な初期症状ではありません。ADLは保たれるため、失禁が特に見られることはないです。

- 前頭側頭型認知症ではADLが保たれるため、着替えができないという症状は初期症状としては珍しいです。

- 前頭側頭型認知症では記憶が保たれるため、物忘れが多くなるという症状は初期症状としては見られません。

- 前頭側頭型認知症では時間・日付・場所に関する認識が維持されるため、買い物から帰れないという症状は初期症状としては見られません。

- 前頭側頭型認知症の初期症状として、自分本位にふるまう、遠慮をしなくなる、失礼な発言が増える、性的な興味が異常に強くなるなど、不適切な行動が増えることが特徴です。この選択肢が正しいです。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第12問

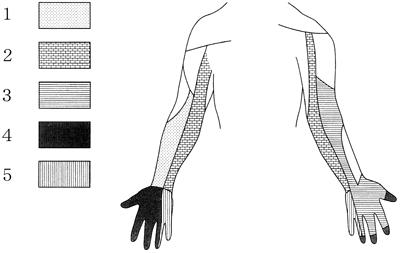

52歳の女性。右手根管症候群。右上肢に感覚障害と運動麻痺を認める。感覚障害の領域で正しいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第77問

脳血管性痴呆にみられないのはどれか。

1: 夜間せん妄

2: けいれん発作

3: 運動障害

4: まだら痴呆

5: 思考制止

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第18問

80歳の男性。3年前に脳梗塞による右片麻痺を発症したが、独歩は可能であり、ADLは自立していた。肺炎のため1週間の安静臥床が続いた後、伝い歩きはできるものの独歩は困難となった。最も考えられる原因はどれか。

1: 褥瘡

2: 脳梗塞の再発

3: 下肢筋力低下

4: 呼吸機能低下

5: 精神機能低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

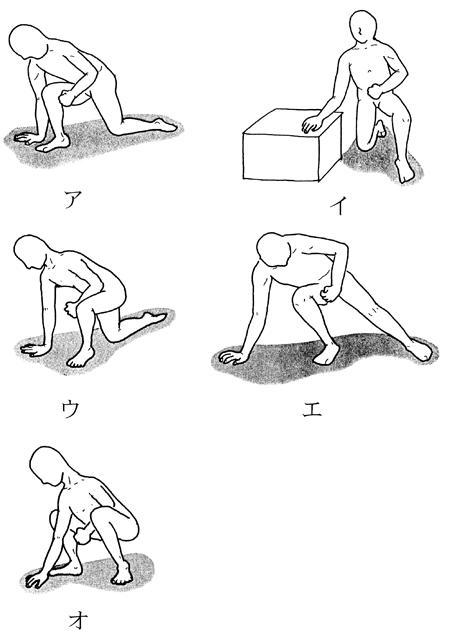

第38回午前:第7問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3か月。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢III。感覚や認知に問題なく、歩行は短下肢装具、杖にて室内は自立。この患者の床からの立ちあがり動作指導で適切でないのはどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第67問

多発性硬化症の症状で頻度が低いのはどれか。

1: 視力障害

2: 深部感覚障害

3: 多幸症

4: 失語症

5: 神経因性膀胱

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第43問

正中神経麻痺の完全損傷と可能な動作との組合せで正しいのはどれか。

1: 低位損傷-硬貨を拾い上げる。

2: 低位損傷-通常の鉛筆の持ち方で名前を書く。

3: 低位損傷-テレホンカードを横つまみする。

4: 高位損傷-洗顔用の水をすくい上げる。

5: 高位損傷-ドアノブを内側に回す。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する