第57回午後第74問の類似問題

第50回午後:第44問

歩行率で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行比ともいう。

2: 身長で補正する。

3: 幼児では高齢者より大きい。

4: 単位時間当たりの歩数を意味する。

5: 加齢による変化は歩幅より大きい。

- 答え:3 ・4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第67問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 中年期以降の肥満女性に好発する。

2: 頻度は変形性股関節症より低い。

3: 起立動作時よりも歩行時に痛みが強い。

4: 進行すると膝外反変形を生じやすい。

5: エックス線写真で関節裂隙の狭小化がみられる。

- 答え:1 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第73問

正常動作の発達の順序で誤っているのはどれか。

1: 腹臥位で頭を上げられる。→寝返りができる。

2: 寝返りができる。→座位保持ができる。

3: 四つ這いができる。→つかまり立ちができる。

4: その場ジャンプができる。→ 手すりにつかまって階段を登れる。

5: 片足立ちができる。→ スキップができる。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第83問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: ソケットの内転角が不足している。

2: 靴のヒールが低すぎる。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第88問

大腿義足の異常歩行とその原因との組合せで誤っているのはどれか。

1: 義足側立脚相の短縮-ソケット内壁の適合不良

2: 義足側外転歩行-初期内転角の不足

3: 義足側分回し歩行-義足が長すぎる場合

4: 外側ホイップ-過度の膝軸外旋

5: フットスラップ-ヒールバンパー軟化

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第1問

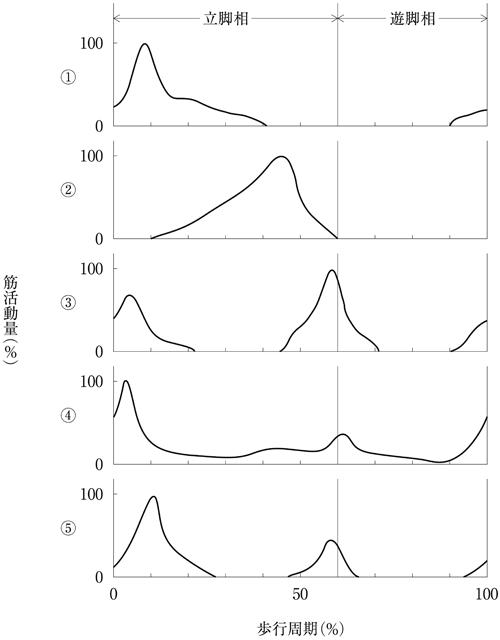

健常成人の平地歩行時の下肢筋活動を図に示す。下腿三頭筋の筋活動に相当するのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第30問

歩行障害とその原因の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: frozen gait ── 小脳性運動失調

2: scissors gait ── パーキンソニズム

3: steppage gait ── 総腓骨神経麻痺

4: waddling gait ── 下肢帯の筋力低下

5: wide-based gait ── 両下肢の痙縮

- 答え:3 ・4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第39問

大腿切断患者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 外転歩行 ― 義足の長さが短すぎる。

2: 内側ホイップ ― トウブレークが進行方向に対して直角である。

3: 過度の腰椎前弯 ― ソケットの初期屈曲角が大きすぎる。

4: 踵接地期の足部の回旋 ― ヒールバンパーが軟らかすぎる。

5: 膝の伸展衝撃(インパクト) ― 膝継手の摩擦が不十分である。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第93問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: 靴のヒールが低すぎる。

2: ソケットの内転角が不足している。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第42問

膝関節について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.らせん関節である。イ.屈曲の最終期にはころがり運動となる。ウ.伸展位では側副靱帯は弛緩する。エ.半腱様筋は下腿の外旋運動を行う。オ.完全伸展時には下腿の内旋運動はできない。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

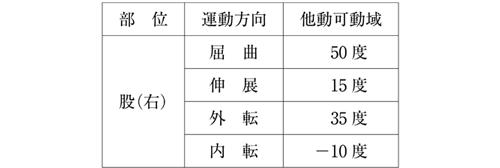

右股関節の可動域を表に示す。快適速度で直線路を歩行した場合に予想される特徴はどれか。

1: 歩隔の増加

2: 右の歩幅の減少

3: 左の遊脚時間の延長

4: 右立脚時の体幹の左側屈

5: 左立脚時の左股関節外転角度の増加

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第74問

成人の正常立位姿勢で正しいのはどれか。

1: 腰仙角は約10度である。

2: 胸椎と仙椎は前弯を示す。

3: 矢状面上における重心は仙骨の後方に位置する。

4: 矢状面における身体の重心線は足関節中心を通る。

5: 両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致する。

- 答え:5

- 解説:成人の正常立位姿勢において、腰仙角は約140度であり、胸椎と仙椎は後弯を示す。矢状面上の重心は仙骨のやや前方に位置し、矢状面における身体の重心線は足関節のやや前方を通る。また、両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致する。

- 選択肢1は間違いです。成人の正常立位姿勢における腰仙角は約140度であるため、10度ではありません。

- 選択肢2は間違いです。胸椎と仙椎は後弯を示すので、前弯を示すという記述は誤りです。前弯を示すのは頸椎と腰椎です。

- 選択肢3は間違いです。成人の正常立位姿勢において、矢状面上における重心は仙骨のやや前方に位置するため、仙骨の後方に位置するという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。矢状面における身体の重心線は足関節のやや前方を通るため、足関節中心を通るという記述は誤りです。

- 選択肢5は正しいです。両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致するため、この記述は正確です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第41問

正しいのはどれか。

1: 距腿関節は背屈位で内外転が容易になる。

2: 外がえしは回内・外転・背屈の複合運動である。

3: 横足根関節は距舟関節と距骨下関節からなる。

4: 外側縦足弓は踵骨・舟状骨・第5中足骨からなる。

5: 長腓骨筋は足関節の背屈筋として作用する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第45問

正しいのはどれか。

1: 椅子からの立ち上がり開始時に足関節は背屈する。

2: 椅子からの立ち上がり開始時に骨盤は後傾する。

3: 椅子からの立ち上がり離殿時に膝は屈曲する。

4: 立位時の重心線は膝蓋骨前面を通る。

5: 立位時の腹筋活動は腰椎前弯を増大する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第73問

失調症の歩行時に出現しやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔の拡大

2: 歩行速度の漸増

3: 二重支持期の短縮

4: 前傾前屈姿勢

5: 不規則な歩調

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第72問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 体幹の動揺は少ない。

2: 肩関節は内転位になりやすい。

3: 肘関節は伸展位になりやすい。

4: 股関節は内転位になりやすい。

5: 膝関節は伸展位になりやすい。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第36問

異常歩行とその原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 酩酊歩行――――――――――総腓骨神経麻痺

2: 小刻み歩行―――――――――脊柱管狭窄症

3: 間欠性跛行―――――――――Parkinson病

4: はさみ足歩行――――――――脳卒中片麻痺

5: Trendelenburg歩行―――――変形性股関節症

- 答え:5

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第6問

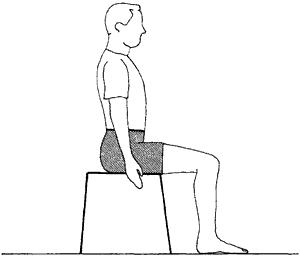

健常者が図に示す姿勢からゆっくりと立ち上がる過程で正しいのはどれか。

1: 初期の股関節屈曲運動に伴い、体重心は前上方へ移動する。

2: 殿部離床直後、股関節は最大屈曲位となる。

3: 殿部離床直後、体重心の床への投影点は支持基底面の外にある。

4: 殿部離床後、膝関節はいったん屈曲する。

5: 殿部離床後、足関節は単調に背屈する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第73問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、足の外科学会基準による)の運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 股屈曲 ── 下腿中央線

2: 股内旋 ── 大腿骨

3: 股外転 ── 大腿中央線

4: 膝屈曲 ── 脛 骨

5: 足底屈 ── 第1中足骨

- 答え:3

- 解説:関節可動域測定法では、運動方向と移動軸の組み合わせが重要である。2022年4月に改正された基準によると、正しい組み合わせは股外転と大腿中央線である。

- 股屈曲の移動軸は大腿骨であり、下腿中央線ではない。下腿中央線の運動方向は股関節外旋、内旋である。

- 股内旋の移動軸は下腿中央線であり、大腿骨ではない。大腿骨の運動方向は股関節屈曲、伸展である。

- 股外転の移動軸は大腿中央線であり、正しい組み合わせである。

- 膝屈曲の移動軸は腓骨であり、脛骨ではない。脛骨の運動方向は存在しない。

- 足底屈の移動軸は足底面であり、第1中足骨ではない。第1中足骨は第1趾(母趾)の屈曲・伸展の基本軸である。2022年4月の改訂前は第5中足骨が移動軸であったが、改訂後は足底面となった。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第62問

慢性期片麻痺患者の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側の立脚相は非麻痺側より短い。

2: 麻痺側の遊脚相の膝屈曲角度は非麻痺側より小さい。

3: 麻痺側の遊脚相で麻痺側の股関節は外転する。

4: 非麻痺側の立脚相で体幹は麻痺側に側屈する。

5: 歩隔は正常歩行より広い。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する