第56回午後第30問の類似問題

第35回午前:第46問

片麻痺の異常歩行と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 分回し歩行-膝・足関節屈筋の促通

2: 尖足歩行-下腿三頭筋の機能的電気刺激

3: 患側立脚相の短縮-患肢への体重負荷訓練

4: 患側立脚相の股関節屈曲-PNFによる骨盤の前方回旋

5: 患側への体幹側屈-体幹筋群の促通

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第41問

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1: 立脚期の短縮

2: 遊脚期の股関節内旋

3: 尖 足

4: 足部の内反

5: 反張膝

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

自律神経障害を伴う脊髄小脳変性症において発症4年目で考えられる病態はどれか。

1: タンデム歩行は可能である。

2: 独歩は可能である。

3: 支持なしでの立ち上がりは可能である。

4: 介助歩行は可能である。

5: 寝たきりの状態である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第86問

大腿義足の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外側ホイップ - 膝継手軸の外旋

2: 義足側外転歩行 - 初期内転角の不足

3: 健側肢の伸び上がり - ソケット内壁の高さ不足

4: 義足側分回し歩行 - 義足長が短い

5: 義足側への体幹側屈 - 切断側外転筋の筋力低下

- 答え:2 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第46問

転換性障害による歩行障害のある患者への対応として適切なのはどれか。

1: 希死念慮に注意する。

2: 感情の言語化を促す。

3: 歩行障害の受容を促す。

4: 歩行機能への介入は行わない。

5: 葛藤と症状との関係を洞察させる。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

脳卒中片麻痺の病的共同運動で正しいのはどれか。

1: 肩甲骨挙上に伴う肘関節伸展

2: 肘関節屈曲に伴う手関節背屈

3: 股関節外転に伴う膝関節伸展

4: 股関節内旋に伴う膝関節屈曲

5: 膝関節屈曲に伴う足関節背屈

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第45問

正常運動発達に関する組合せで誤っているのはどれか。

1: 3か月-自動歩行

2: 8か月-つかまり立ち

3: 12か月-始 歩

4: 2歳-転倒しないで走れる

5: 3歳-片足立ち

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第61問

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1: 立脚相の短縮

2: 遊脚相の股関節内旋

3: 尖足

4: 足部の内反

5: 反張膝

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第29問

小脳の機能不全による協調運動障害の説明で誤っているのはどれか。

1: 大文字症:文字が徐々に大きくなる。

2: 企図振戦:目標に近づくほど四肢の振戦が激しくなる。

3: 運動分解:拮抗する運動の切り替えが円滑に行えない。

4: 時間測定障害:運動の開始や停止が正常よりも遅れてしまう。

5: 協調収縮不能:一連の動作で運動の順番や滑らかさが障害される。

- 答え:3

- 解説:小脳の機能不全による協調運動障害には、大文字症、企図振戦、運動分解、時間測定障害、協調収縮不能などが含まれます。これらは、運動の制御や調整に関わる小脳の障害によって引き起こされる症状です。

- 大文字症は正しい選択肢で、協調運動障害のある患者に書字をさせた際、徐々に文字が大きくなる現象です。これは、小脳の障害によって筆圧や筆跡の調整がうまくいかなくなるためです。

- 企図振戦も正しい選択肢で、目標に近づくにつれて振戦が激しくなり、四肢の描く軌跡が大きくなる現象です。これは、小脳の障害によって運動の精度や速度の調整がうまくいかなくなるためです。

- 運動分解は誤った選択肢で、複合的な関節運動が同時に行えず、個々の関節運動に分解してしまう現象です。しかし、拮抗する運動の切り替えが円滑に行えないのは、反復拮抗運動障害であり、運動分解とは異なります。

- 時間測定障害は正しい選択肢で、運動の開始や停止が正常、あるいは健側よりも時間的に遅れる現象です。これは、小脳の障害によって運動のタイミングや持続時間の調整がうまくいかなくなるためです。

- 協調収縮不能は正しい選択肢で、一連の動作で、運動の順番や滑らかさが障害される現象です。これは、運動分解や測定障害などの複数の障害が複合して生じると考えられています。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第91問

機能障害と自助具との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 片側上肢の切断 − プルトップオープナー

2: 両側上肢の切断 − 台付きつめ切り

3: 一側上肢の運動麻痺 − ボタンエイド

4: 体幹バランスの低下 − 補高便座

5: 四肢麻痺 − 呼気スイッチ

- 答え:2 ・5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第74問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 足関節は1歩行周期に背屈と底屈とが2回生じる。

2: 股関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが2回生じる。

3: 膝関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが1回生じる。

4: 一側下肢の立脚相と遊脚相の割合は7:3である。

5: 高齢者では歩行比が大きくなる。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

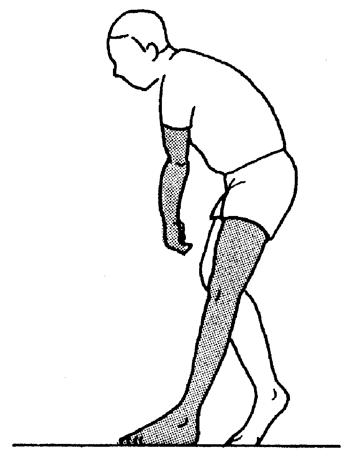

第36回午前:第5問

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側に荷重してのブリッジ

2: 腹筋群の促通

3: 下腿三頭筋の持続的伸張

4: 背屈制限付き短下肢装具の使用

5: 足背屈筋群の機能的電気刺激

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第30問

筋疾患と症状との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 皮膚筋炎 — 叩打ミオトニア

2: 筋強直性ジストロフィー — 有痛性強直性けいれん

3: 肢帯型筋ジストロフィー — 動揺性歩行

4: Becker型筋ジストロフィー — floppy infant

5: Duchenne型筋ジストロフィー — 翼状肩甲

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第68問

小児疾患と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: ペルテス病-水中歩行訓練

2: 血友病-関節可動域訓練

3: 筋性斜頸-徒手矯正

4: 先天性内反足-装具療法

5: 二分脊椎-交互式歩行装具

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第91問

義足が長すぎるときの異常歩行で誤っているのはどれか。

1: 健側の伸び上がり歩行

2: 外転歩行

3: 分回し歩行

4: 義足側への体幹側屈

5: 歩幅の左右不均衡

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 過度の腰椎前弯―股関節伸展拘縮

2: 外転歩行――――股関節屈曲拘縮

3: 義足膝の不安定―股関節伸展筋力低下

4: 伸び上がり歩行―股関節内転筋力低下

5: 分回し歩行―――股関節内転拘縮

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第68問

小児における疾患と作業療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 自閉症 − トランポリン

2: Down症 − リズムダンス

3: 若年性関節リウマチ − 刺 繍

4: 注意欠陥多動性障害(ADHD) − ブランコ

5: Duchenne型筋ジストロフィー − パソコンゲーム

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第43問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 股関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが2回生じる。

2: 膝関節は1歩行周期に伸展と屈曲とが1回生じる。

3: 足関節は1歩行周期に背屈と底屈とが2回生じる。

4: 一側下肢の立脚相と遊脚相の割合は7:3である。

5: 高齢者では歩行比が大きくなる。

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する