第53回午前第74問の類似問題

第44回午後:第42問

膝関節30°屈曲位の状態から完全に伸展するまでに生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 下腿の外旋

2: 膝窩筋の収縮

3: 膝蓋骨の下方移動

4: 前十字靭帯の緊張

5: 内側側副靭帯の弛緩

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第38問

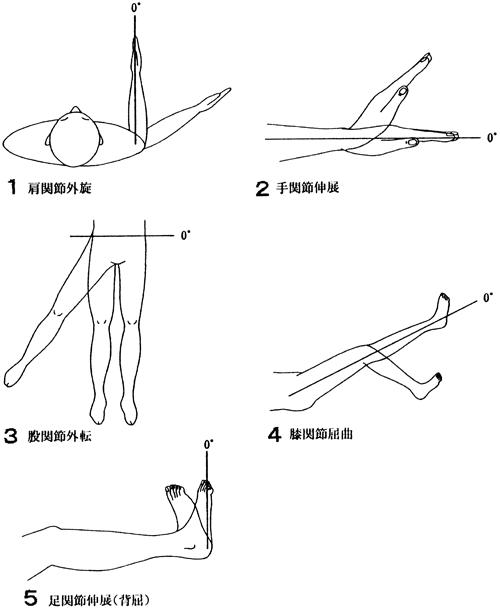

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸で誤っているのはどれか。

1: 肩関節外旋

2: 手関節伸展

3: 股関節外転

4: 膝関節屈曲

5: 足関節伸展(背屈)

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第51問

関節の形状で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲上腕関節は楕円関節である。

2: 腕尺関節はらせん関節である。

3: 橈骨手根関節は顆状関節である。

4: 手根間関節は鞍関節である。

5: 母指の手根中手関節は球関節である。

- 答え:2 ・3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第42問

手の関節で誤っているのはどれか。

1: 橈骨茎状突起と舟状骨が衝突することで橈屈が制限される。

2: 回外位よりも回内位の方が橈屈の可動域が大きい。

3: 尺屈は手根中央関節よりも橈骨手根関節の可動性が大きい。

4: 背屈では橈骨手根関節よりも手根中央関節の可動性が大きい。

5: 手根中手関節の可動性は第3中手骨よりも第4中手骨の方が大きい。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第47問

歩行について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重心点の高さは立脚中期に最大となる。

2: 歩行速度は重複歩時間に比例する。

3: 両脚支持期は1歩行周期に1回ある。

4: 歩行率は一般に男性が女性よりも高い。

5: エネルギー効率は快適歩行速度で最もよい。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第38問

他の筋への影響を最小限にして伸張運動を行う場合、伸張筋と運動方向の組合せで適切なのはどれか。

1: 薄筋―――――――股関節伸展位、膝関節屈曲位で股関節外転

2: 中間広筋―――――股関節伸展位・内外旋中間位で膝関節屈曲

3: ヒラメ筋―――――膝関節伸展位、足部内外反中間位で足関節背屈

4: 三角筋前部――――肩関節内外旋中間位、肘関節伸展位で肩関節伸展

5: 長橈側手根伸筋――肘関節伸展位、前腕回内位、手関節尺屈位で掌屈

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第30問

胸腰仙椎装具で正しいのはどれか。

1: 後方支柱は棘突起の直上に位置させる。

2: 骨盤帯の位置は大転子と腸骨稜の間である。

3: 側方支柱は骨盤帯と肩甲間バンドを結合する。

4: 胸椎バンドの位置は肩甲骨の下1/3の高さである。

5: 腹部前当ての上縁の位置は剣状突起の高さである。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第29問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で矢状面上の角度を測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩伸展

2: 手尺屈

3: 股外転

4: 膝屈曲

5: 胸腰部回旋

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

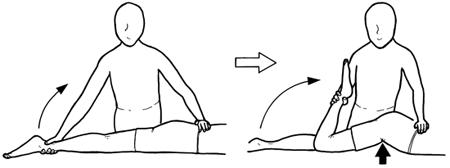

第49回午後:第3問

腹臥位で患者の一側の膝を他動的に最大域まで屈曲させたところ、図のように同側の股関節が屈曲し殿部が垂直方向に挙上した。短縮を疑う筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 大腿二頭筋

3: 大腿直筋

4: 腓腹筋

5: 腸腰筋

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第46問

歩行の立脚相初期に活動する筋で誤っているのはどれか。

1: 脊柱起立筋

2: 腸腰筋

3: 中殿筋

4: 大腿四頭筋

5: 前脛骨筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第46問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における測定部位と基本軸との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 股関節外転 − 両側の上前腸骨棘を結ぶ線

2: 股関節外旋 − 両側の腸骨稜を結ぶ線

3: 胸腰部屈曲 − 仙骨後面

4: 胸腰部回旋 − 両側の上後腸骨棘を結ぶ線

5: 胸腰部側屈 − 両側の下後腸骨棘を結ぶ線

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 大転子は股関節120゚屈曲位でローザー・ネラトン線上に触れる。

2: スカルパ三角は鼠径靭帯、縫工筋内縁および大内転筋外縁からなる。

3: ハムストリングスは半膜様筋と半腱様筋との2筋を総称していう。

4: トレンデレンブルグ徴候は患脚側の骨盤が遊脚時に落下する現象をいう。

5: 成人の健常な大腿骨の頸体角は120~130゚である。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第44問

下肢装具の適合判定で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 骨盤帯は腸骨稜と大転子との間に置く。

2: 下腿半月の上端は腓骨頭の高さとする。

3: 膝継手の高さは膝関節裂隙に合わせる。

4: 大腿上位半月の上端は外側で腸骨稜よりも2〜3 cm下とする。

5: 膝継手から大腿下位半月の下端までと下腿半月の上端までとの距離を同じにする。

- 答え:1 ・5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

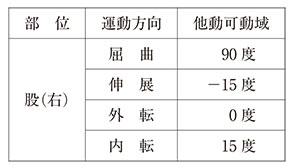

第51回午前:第4問

右股関節の可動域を表に示す。予想される歩行時の特徴はどれか。

1: 左Trendelenburg徴候

2: 上肢の振り幅の増加

3: 左の歩幅の減少

4: 腰椎後弯

5: 右鶏歩

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第70問

肩関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――棘上筋

2: 伸展――――大円筋

3: 外転――――棘下筋

4: 外旋――――肩甲下筋

5: 内旋――――小円筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第31問

熱傷部位と背臥位時の肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 前頸部 ── 頸部屈曲

2: 腋窩部 ── 肩外転90°

3: 会陰部 ── 両股関節外旋

4: 膝窩部 ── 膝90°屈曲

5: 足背部 ── 底屈位

- 答え:2

- 解説:熱傷の治療肢位は機能的肢位とは別であり、熱傷部位では皮膚組織が破壊されると伸縮性が損なわれ、瘢痕拘縮が生じやすい。そのため、可動域は皮膚線維を伸張した肢位(伸展位)とする。

- 前頸部の場合、頸部を背臥位時に屈曲位を保つと伸展拘縮を生じるため、頸部は伸展位を保つべきであり、選択肢1は正しくない。

- 腋窩部の場合、肩外転90°で腋窩皮膚を伸張するのが正しい治療肢位であるため、選択肢2が正しい。

- 会陰部の場合、両股関節は外転位とし、皮膚に緊張を与えるべきであるが、選択肢3は外旋となっており、正しくない。

- 膝窩部の場合、膝関節は伸展位に保つべきであり、選択肢4の膝90°屈曲は正しくない。

- 足背部の場合、背屈して足関節の底屈拘縮を防ぐべきであり、選択肢5の底屈位は正しくない。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で、立位または座位で頭上から投影して測定するのはどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯伸展

2: 肩伸展(後方挙上)

3: 肩水平屈曲

4: 肘屈曲

5: 前腕回内

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

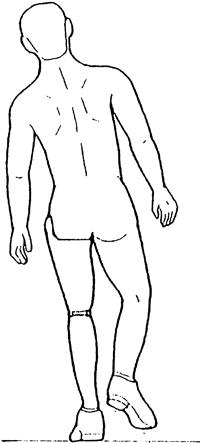

第37回午前:第30問

大腿義足歩行で図のような異常がみられた。考えられる原因はどれか。

1: 断端の外転可動域に制限がある。

2: 断端の外転筋力が低下している。

3: 断端の股関節屈曲拘縮がある。

4: 義足が長すぎる。

5: ソケットに対して足部が内方にある。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第43問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における伸展角度の参考可動域で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸 部:50°

2: 肩関節:30°

3: 肘関節:0°

4: 股関節:15°

5: 足関節:10°

- 答え:1 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第24問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で足部の内がえしを測定する。基本軸と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 下腿軸への垂直線―足底面

2: 下腿軸への垂直線―足背面

3: 腓骨への垂直線――足底面

4: 腓骨への垂直線――足背面

5: 腓骨への垂直線――第5中足骨

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する