第53回午前第74問の類似問題

第53回午後:第3問

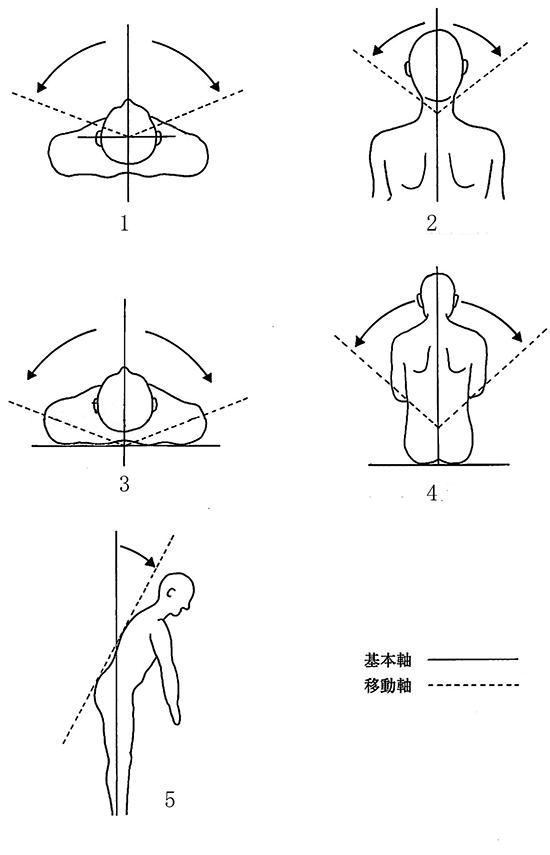

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸部回旋

2: 頸部側屈

3: 胸腰部回旋

4: 胸腰部側屈

5: 胸腰部屈曲

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第31問

歩行において下腿義足の初期内転角が不足しているときに生じる現象はどれか。

1: 断端外側遠位部に圧迫感が生じる。

2: 断端内側遠位部に圧迫感が生じる

3: 踵接地時に義足足部が回旋する。

4: 義足の足部外側が浮き上がる。

5: 歩隔が広い。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第83問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: ソケットの内転角が不足している。

2: 靴のヒールが低すぎる。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第21問

Danielsらの徒手筋力テストにおいて段階3の運動と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節背屈ならびに内がえし − 腹臥位

2: 股関節伸展 − 側臥位

3: 肩甲骨内転と下方回旋 − 座 位

4: 肩関節内旋 − 腹臥位

5: 骨盤拳上 − 背臥位

- 答え:4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第71問

椅子座位姿勢で膝関節屈曲位から完全伸展したときにみられるのはどれか。

1: 外側側副靱帯の弛緩

2: 内側側副靱帯の弛緩

3: 前十字靱帯の緊張

4: 後十字靱帯の緊張

5: 半月板の後方移動

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第47問

歩行時に若年者よりも高齢者の方が大きいのはどれか。

1: 歩 隔

2: 歩 幅

3: 骨盤回旋

4: 遊脚相/立脚相比

5: 頭部の上下動の振幅

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第6問

肩関節について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕骨頭は骨幹に対して約30°前捻している。

2: 上腕骨頭は骨幹に対して頸体角がほとんどない。

3: 上腕骨頭とその関節窩はほぼ同じ大きさである。

4: 上腕二頭筋長頭腱は腱板機能を補助する。

5: 腱板は機能的な関節窩として働く。

- 答え:4 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第73問

立位姿勢について正しいのはどれか。

1: 重心動揺は閉眼にて減少する。

2: 重心動揺は年齢によって変化しない。

3: 立位時に股関節のY靱帯は弛緩する。

4: 安静立位時にヒラメ筋の持続的筋収縮がある。

5: 立位時の重心の位置は第1腰椎の後方にある。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第91問

義足が長すぎるときの異常歩行で誤っているのはどれか。

1: 健側の伸び上がり歩行

2: 外転歩行

3: 分回し歩行

4: 義足側への体幹側屈

5: 歩幅の左右不均衡

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 前十字靱帯は膝伸展で弛緩する。

2: 内側側副靱帯は膝伸展で弛緩する。

3: 大腿直筋は膝伸展と股屈曲の作用がある。

4: 大腿筋膜張筋は膝屈曲位で下腿内旋作用がある。

5: 大腿二頭筋は膝屈曲と下腿内旋の作用がある。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で運動方向と参考可動域角度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩屈曲 ― 0~180°

2: 肩外旋 ― 0~ 30°

3: 手尺屈 ― 0~ 15°

4: 股外転 ― 0~ 45°

5: 膝伸展 ― 0~ 10°

- 答え:1 ・4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第45問

安静立位姿勢で正しいのはどれか。

1: 重心線は外果を通る。

2: 重心線は股関節中心の前方を通る。

3: 成人男性の重心は身長の約65%の高さにある。

4: 重心動揺は前後に比べ左右で大きい。

5: 下腿ではヒラメ筋の活動が中心となる。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第30問

二分脊椎のSharrardの分類で股関節屈曲・内転運動が正常で外転が作用し始め、短下肢装具を用いて杖歩行が可能となるのはどれか。

1: II群

2: III群

3: IV群

4: V群

5: VI群

- 答え:2

- 解説:Sharrardの分類は二分脊椎の障害レベルによって機能予後を評価するための分類法である。各群によって肢位機能が異なり、装具や歩行の方法が変わる。

- II群はL1~L2の障害レベルで、股関節屈曲・内転が残存し、膝関節伸展が中等度残存する。車椅子移動と長下肢装具を用いた歩行が併用できるが、短下肢装具を用いた杖歩行はまだ可能ではない。

- III群はL3~L4の障害レベルで、股関節屈曲・内転、膝関節伸展、足関節背屈が残存し、股関節外転が作用し始める。長下肢装具または短下肢装具による杖歩行が可能であるため、正しい選択肢である。

- IV群はL5の障害レベルで、股関節伸展、足関節底屈が可能となる。短下肢装具による実用歩行が可能だが、股関節外転が作用し始める段階ではない。

- V群はS1~S2の障害レベルで、足部の内在筋のみ麻痺が生じる。装具なしでの実用歩行が可能であるが、短下肢装具を用いた杖歩行が必要な段階ではない。

- VI群はS3の障害レベルで、麻痺は認めない。歩行に特別な問題がなく、短下肢装具を用いた杖歩行が必要な段階ではない。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第46問

転子果長の左右差の原因はどれか。

1: 側弯で骨盤が傾斜している。

2: 大転子が高位となっている。

3: 股関節に屈曲拘縮がある。

4: 膝関節に屈曲拘縮がある。

5: 足関節に尖足拘縮がある。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第41問

下肢装具とそのチェックアウト基準の組合せで正しいのはどれか。

1: 骨盤帯―――――腸骨稜頂点

2: 股継手―――――大転子上端

3: 膝継手―――――膝関節裂隙中央

4: 下腿半月――――腓骨頭上端

5: 足継手―――――内果下端

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第70問

上肢の関節について誤っているのはどれか。

1: 腕橈関節は球関節である。

2: 上橈尺関節は車軸関節である。

3: 肘の生理的内反の角度を運搬角という。

4: 肘頭は肘屈曲位でHüter三角を構成する。

5: 腕尺関節は上橈尺関節と同一の関節包内にある。

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

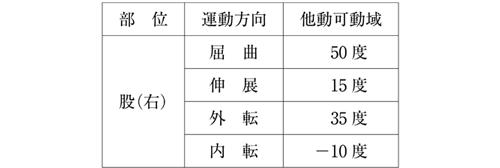

第52回午後:第4問

右股関節の可動域を表に示す。快適速度で直線路を歩行した場合に予想される特徴はどれか。

1: 歩隔の増加

2: 右の歩幅の減少

3: 左の遊脚時間の延長

4: 右立脚時の体幹の左側屈

5: 左立脚時の左股関節外転角度の増加

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第42問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と移動軸との関係で誤っているのはどれか。

1: 頸部の屈曲-外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 頸部の回旋-鼻梁と後頭結節を結ぶ線

3: 胸腰部の前屈-第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線

4: 胸腰部の回旋-両側の肩峰を結ぶ線

5: 胸腰部の側屈-第1胸椎棘突起と尾骨を結ぶ線

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第44問

関節可動域で誤っているのはどれか。

1: 手指屈曲は手関節掌屈で小さくなる。

2: 股関節屈曲は膝関節伸展で小さくなる。

3: 膝関節屈曲は股関節伸展で小さくなる。

4: 足関節背屈は膝関節屈曲で小さくなる。

5: 足指屈曲は足関節底屈で小さくなる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する