第51回午後第71問の類似問題

第46回午後:第6問

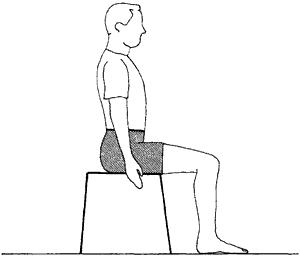

健常者が図に示す姿勢からゆっくりと立ち上がる過程で正しいのはどれか。

1: 初期の股関節屈曲運動に伴い、体重心は前上方へ移動する。

2: 殿部離床直後、股関節は最大屈曲位となる。

3: 殿部離床直後、体重心の床への投影点は支持基底面の外にある。

4: 殿部離床後、膝関節はいったん屈曲する。

5: 殿部離床後、足関節は単調に背屈する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第71問

膝蓋骨で正しいのはどれか。

1: 関節面は外側面に比べて内側面で広い。

2: 膝関節屈曲位で可動性が高くなる。

3: 膝関節伸筋の作用効率を高めている。

4: 膝関節の屈曲に伴い上方に引かれる。

5: 膝関節の伸展に伴い接触面は上方に移動する。

- 答え:3

- 解説:膝蓋骨は膝関節の機能において重要な役割を果たしており、特に膝関節伸筋の作用効率を高める働きがある。

- 選択肢1は間違いです。膝蓋骨の後関節面は、外側小関節面が広く、内側小関節面が狭いです。

- 選択肢2は間違いです。膝蓋骨の接触面積は、膝関節屈曲に伴って拡大するため、膝関節屈曲位では可動性が低くなります。

- 選択肢3は正しいです。膝蓋骨は膝関節伸筋の作用効率を高めるために、滑車の働きをしています。

- 選択肢4は間違いです。膝蓋骨は膝関節屈曲に伴って下方偏位し、伸展に伴って上方偏位します。

- 選択肢5は間違いです。膝蓋骨の関節面は、膝関節の伸展に伴って下方移動し、接触面積は小さくなります。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第28問

膝関節伸展位で足背屈の関節可動域測定をしたところ、可動域制限が認められた。次に、膝関節屈曲位で測定したところ可動域制限は認められなかった。短縮している筋はどれか。

1: 大腿直筋

2: 大腿二頭筋長頭

3: 半膜様筋

4: 腓腹筋

5: ヒラメ筋

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第45問

膝関節屈曲位で下腿を外旋させるのはどれか。

1: 大腿二頭筋

2: 半腱様筋

3: 半膜様筋

4: 腓腹筋

5: 薄 筋

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第2問

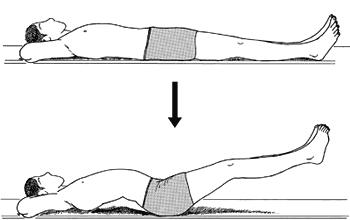

背臥位での両下肢挙上運動において、次のような姿勢変化が観察された。筋力が低下していると判断される筋はどれか。

1: 腸腰筋

2: 腹直筋

3: 大腿直筋

4: 大腿二頭筋

5: 腸肋筋

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第72問

膝関節屈曲位における筋と下腿への作用との組合せで正しいのはどれか。

1: 縫工筋 — 外旋

2: 半腱様筋 — 内旋

3: 膝窩筋 — 外旋

4: 大腿二頭筋 — 内旋

5: 大腿筋膜張筋 — 内旋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第4問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 生理的に内反している。

2: 前十字靭帯は膝で最も強い靭帯である。

3: 内側側副靭帯は内反によって緊張する。

4: 半月板は関節面の適合性を良好にする。

5: 膝蓋腱は大腿四頭筋の力を腓骨に伝える。

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第72問

股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲に作用する筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 大腿二頭筋

3: 中間広筋

4: 半腱様筋

5: 縫工筋

- 答え:4

- 解説:この問題では、股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲に作用する筋を選択する必要があります。選択肢の中で、これらの条件を満たす筋は半腱様筋です。

- 大腿筋膜張筋は股関節屈曲と外転、膝関節伸展に作用するほか、補助的に膝関節屈曲、下腿外旋にも作用しますが、股関節内転や内旋には作用しないため、正解ではありません。

- 大腿二頭筋は股関節伸展、膝関節屈曲と外旋に作用するほか、補助的に股関節外旋にも作用しますが、股関節内転や内旋には作用しないため、正解ではありません。

- 中間広筋は膝関節伸展に作用しますが、股関節伸展、内転、内旋および膝関節屈曲には作用しないため、正解ではありません。

- 半腱様筋は股関節伸展、膝関節屈曲、下腿内旋に作用するほか、補助的に股関節内転、内旋にも作用します。これらの条件を満たすため、正解です。

- 縫工筋は補助的に股関節屈曲、外転、外旋、膝関節屈曲と内旋に作用しますが、股関節伸展や内転には作用しないため、正解ではありません。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 過度の腰椎前弯―股関節伸展拘縮

2: 外転歩行――――股関節屈曲拘縮

3: 義足膝の不安定―股関節伸展筋力低下

4: 伸び上がり歩行―股関節内転筋力低下

5: 分回し歩行―――股関節内転拘縮

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第48問

端座位で一側の股関節を屈曲する際に抵抗をかけたところStrümpell現象が出現し、歩行動作の練習に役立てようとした。観察された動きはどれか。

1: 股関節外旋

2: 膝関節屈曲

3: 膝関節伸展

4: 足関節背屈

5: 足関節底屈

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

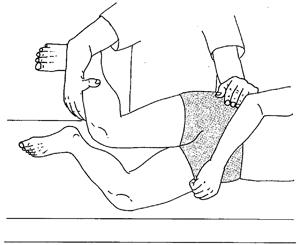

第45回午前:第5問

被検者を左側臥位にして、図に示す肢位から検者が右手を離しても右下肢は外転位のままとどまっている。図に示す検査法で評価しているのはどれか。

1: 腸腰筋拘縮

2: 腸脛靱帯拘縮

3: 仙腸関節病変

4: 大腿四頭筋拘縮

5: 腰椎神経根圧迫

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第25問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩屈曲 ――― 前腕回外位

2: 股内旋 ――― 膝関節伸展位

3: 股外転 ――― 股関節伸展位

4: 膝屈曲 ――― 股関節伸展位

5: 足底屈 ――― 膝関節伸展位

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第1問

肩関節の関節角度の測定方法で正しいのはどれか。

1: 伸展(座位)

2: 屈曲(座位)

3: 外転(座位)

4: 外旋(座位)

5: 水平屈曲(座位)

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第46問

骨盤の前傾で誤っているのはどれか。

1: 円背で減少する。

2: 肥満で増加する。

3: 腰椎の後弯で減少する。

4: 腸腰筋の短縮で増加する。

5: 長座位で増加する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第41問

腰椎椎間板ヘルニアの保存療法後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 四つ這い位で一側下肢を挙上する。

2: 腸腰筋の短縮がある場合は伸張する。

3: 端座位で骨盤の前後傾運動をゆっくり行う。

4: 就寝時は側臥位で腰椎伸展位をとるよう指導する。

5: パピーポジションで腰椎伸展位をとるよう指導する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第1問

図に示した基本軸(日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会基準)で測定できる関節運動はどれか。2つ選べ。

1: 肩甲帯伸展

2: 肩関節屈曲

3: 肩関節内転

4: 肩関節外旋

5: 肩関節水平屈曲

- 答え:1 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第46問

誤りはどれか。

1: 坐骨大腿靭帯は股伸展を制限する。

2: 腸骨大腿靭帯は股内転を制限する。

3: 半腱様筋の収縮は股外旋を制限する。

4: 恥骨筋の収縮は股外転を制限する。

5: 半膜様筋の収縮は股内旋を制限する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第16問

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性となったとき、損傷されたのはどれか。

1: 外側側副靱帯

2: 後十字靱帯

3: 前十字靱帯

4: 腸脛靱帯

5: 内側側副靱帯

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第71問

膝周囲のスポーツ外傷と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 前十字靱帯再建術後-膝伸展可動域の制限

2: 関節鏡視下半月板切除術後-早期部分荷重訓練

3: ジャンパー膝-膝窩部への超音波療法

4: 腸脛靱帯炎-ランニングの禁止

5: 離断性骨軟骨炎-膝関節固定装具の適用

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第31問

熱傷部位と背臥位時の肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 前頸部 ── 頸部屈曲

2: 腋窩部 ── 肩外転90°

3: 会陰部 ── 両股関節外旋

4: 膝窩部 ── 膝90°屈曲

5: 足背部 ── 底屈位

- 答え:2

- 解説:熱傷の治療肢位は機能的肢位とは別であり、熱傷部位では皮膚組織が破壊されると伸縮性が損なわれ、瘢痕拘縮が生じやすい。そのため、可動域は皮膚線維を伸張した肢位(伸展位)とする。

- 前頸部の場合、頸部を背臥位時に屈曲位を保つと伸展拘縮を生じるため、頸部は伸展位を保つべきであり、選択肢1は正しくない。

- 腋窩部の場合、肩外転90°で腋窩皮膚を伸張するのが正しい治療肢位であるため、選択肢2が正しい。

- 会陰部の場合、両股関節は外転位とし、皮膚に緊張を与えるべきであるが、選択肢3は外旋となっており、正しくない。

- 膝窩部の場合、膝関節は伸展位に保つべきであり、選択肢4の膝90°屈曲は正しくない。

- 足背部の場合、背屈して足関節の底屈拘縮を防ぐべきであり、選択肢5の底屈位は正しくない。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する