第51回午後第44問の類似問題

第34回午前:第51問

下位頸髄損傷患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体位排痰

2: 胸郭の徒手的振動

3: 胸郭の圧迫

4: 横隔膜の筋力増強

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第50問

頸髄損傷の早期理学療法とその目的との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肺理学療法-無気肺の予防

2: 他動的関節可動域訓練-関節拘縮の予防

3: 座位訓練-横隔膜の筋力強化

4: 残存筋の自動介助訓練-筋力の維持・改善

5: 体位変換-褥瘡の予防

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第74問

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行障害に対して早期から装具を作製する。

2: 視野欠損に対して照明などの環境整備を行う。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 筋力低下に対して1RMを反復し強化する。

5: 運動失調に対して重錘を負荷して訓練を行う。

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

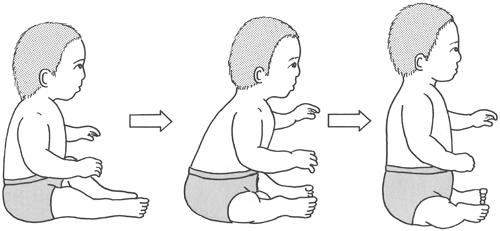

第55回午前:第11問

図のような移動(シャフリング)をする乳児に促す姿勢や運動で最も適切なのはどれか。

1: 椅子座位

2: 起き上がり

3: 寝返り

4: 背臥位

5: 腹這い

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第47問

神経症性障害の作業療法で正しいのはどれか。

1: 集団行動を優先する。

2: 感情表現の機会をもつ。

3: 症状出現の理由を言語化させる。

4: アンビバレンツな言動を指摘する。

5: 身体化症状が増える場合は中止する。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第84問

廃用症候群によって低下しないのはどれか。

1: 筋力

2: 肺活量

3: 心拍数

4: 身体活動性

5: 胃腸管運動

- 答え:3

- 解説:廃用症候群は、長期間の安静や不活動によって生じる身体機能の低下を指します。筋力、肺活量、心拍出量、身体活動性、胃腸管運動などが低下することが一般的ですが、心拍数は低下しません。

- 筋力は廃用症候群によって低下します。安静臥位により1日2%程度の割合で廃用性筋萎縮が生じるためです。

- 肺活量は廃用症候群によって低下します。安静臥位により心肺機能が低下するためです。

- 心拍数は廃用症候群によって低下しません。むしろ、安静臥位により1回拍出量が低下するため、心拍数は増加することがあります。

- 身体活動性は廃用症候群によって低下します。安静による全身持久力の低下により、脱力感や易疲労性が生じるためです。

- 胃腸管運動は廃用症候群によって低下します。不動による交感神経系の亢進の結果、胃腸管運動が低下するためです。

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第68問

能力低下(活動制限)へのアプローチはどれか。

1: 学習障害児への感覚統合療法

2: 脳性麻痺児へのボイタ法

3: 片麻痺患者の麻痺肢への電気刺激

4: パーキンソン病患者への関節可動域訓練

5: 頸髄損傷患者の電動車椅子操作訓練

- 答え:5

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第47問

強直間代けいれんの発作時の対応で正しいのはどれか。

1: 上下肢を抑える。

2: タオルを嚙ませる。

3: 発作の様子を記録する。

4: 刺激を加えて意識障害の程度を判定する。

5: 発作終了後、直ちに抗てんかん薬を服用させる。

- 答え:3

- 解説:強直間代けいれんの発作時の対応として、患者の安全を確保し、発作の様子や持続時間を記録することが重要です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 上下肢を抑えることは、患者や援助者に怪我をさせる可能性があるため、避けるべきです。代わりに、危険な物を患者から遠ざけて安全な環境を作ることが重要です。

- タオルを嚙ませることは、窒息の危険性があるため行ってはいけません。患者の安全を確保するために、他の対応方法を検討する必要があります。

- 発作の様子や持続時間を記録することは正しい対応です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 意識障害の状況を観察することは有益ですが、発作中に刺激を加えることは避けるべきです。刺激を加えることで、けいれん症状が悪化する危険性があります。

- 発作終了後は患者が疲労し、睡眠やもうろう状態となることがあります。このため、抗てんかん薬の内服はできない場合があります。医師の指示に従って、適切なタイミングで薬を服用させることが重要です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第54問

手根管症候群の作業療法で正しいのはどれか。

1: 手関節を背屈位に保つ。

2: 振動を伴う工具を使用する。

3: 手指伸筋の筋力強化を行う。

4: 両側性に障害のあることを想定して行う。

5: トーマススプリントを用いて把持訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第81問

脳性麻痺の運動療法で誤っているのはどれか。

1: 痙直型片麻痺では患側の連合反応を強化する。

2: 痙直型両麻痺では両下肢のキッキング(蹴り運動)を促す。

3: 痙直型四肢麻痺では関節に体重負荷刺激を与える。

4: アテトーゼ型では同一の運動パターンを繰り返し行う。

5: 弛緩型では同時収縮を促すよう刺激を与える。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第25問

14歳の男子。デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ7(厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類による)。座位保持可能。理学療法として適切でないのはどれか。

1: 座位保持装置の製作

2: 体幹のストレッチング

3: 横隔膜強化の呼吸訓練

4: 四つ這いでの床上移動訓練

5: キーボードを利用した手指機能訓練

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第71問

多発性神経炎の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域訓練

2: EMGバイオフィードバック療法

3: 知覚再教育

4: スプリント装着

5: 超音波療法

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第34問

短期間の固定後に生じた肘伸展制限に対する関節可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 上腕二頭筋の収縮を利用する。

2: 上腕三頭筋の収縮を利用する。

3: 前処置として温熱を加える。

4: 手関節の可動域運動を行う。

5: 短時間に強い伸張を加える。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第91問

身体表現性障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 現実検討能力を高める。

2: 不安な気持ちを解釈する。

3: 集団作業療法を基本とする。

4: 対人関係能力の向上を図る。

5: 感情表現を促す活動を提供する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第45問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)に対する理学療法で優先度が高いのはどれか。

1: 座位保持練習

2: 体幹装具の使用

3: 徒手での咳嗽介助

4: 下肢の漸増抵抗運動

5: 椅子からの立ち上がり練習

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第26問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 非対称性緊張性頸反射

2: 緊張性迷路反射

3: 陽性支持反応

4: 逃避反射

5: 自動歩行

- 答え:1 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第9問

5歳の男児。アテトーゼ型四肢麻痺。未定頸で体幹のコントロールは悪く、自力での寝返りと座位保持はできない。臥位姿勢では、下肢のはさみ肢位を伴う後弓姿勢がしばしばみられ、緊張性頸反射と緊張性迷路反射は残存している。この児に座位保持装置を作製する際に必要な調整で誤っているのはどれか。

1: ヘッドレストを付ける。

2: リクライニング式にする。

3: 胸ベルトを付ける。

4: 座面を水平に保つ。

5: 骨盤ベルトを付ける。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第86問

脊髄小脳変性症の症状と対処との組合せで誤っているのはどれか。

1: 嚥下障害-とろみ調整食品

2: 起立性低血圧-弾性包帯

3: 脊髄後索障害-視覚代償

4: 四肢失調症-PNF

5: 睡眠時無呼吸症候群-口すぼめ呼吸

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第59問

他動運動の目的で適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮の予防

2: 筋力の維持

3: 筋長の維持

4: 末梢循環の改善

5: 固有受容器に対する刺激

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する