第51回午後第26問の類似問題

第38回午前:第50問

パーキンソン病の症状と比べて脊髄小脳変性症の症状をよく表しているのはどれか。

1: 罫線の間隔に収まる文章が書けない。

2: ブザー音を合図に動き出すまでに時間がかかる。

3: 体幹の回旋運動と逆の方向に頸を回旋することが難しい。

4: 光の点滅で手を打つと反復回数に連れタイミングのずれが大きくなる。

5: ポケットから手探りで目的物をつかみ出すとき小さなものの方が容易にできる。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第4問

70歳の女性。右利き。高血圧性脳出血。急性期の頭部CTを示す。この患者で最も出現しにくいのはどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 感覚障害

4: 運動維持困難

5: 中枢性顔面神経麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第25問

右延髄背外側部の脳梗塞による障害で認められるのはどれか。

1: 左内反足

2: 右下垂足

3: 右の痛覚脱失

4: 左の深部感覚障害

5: 右下肢の運動失調

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

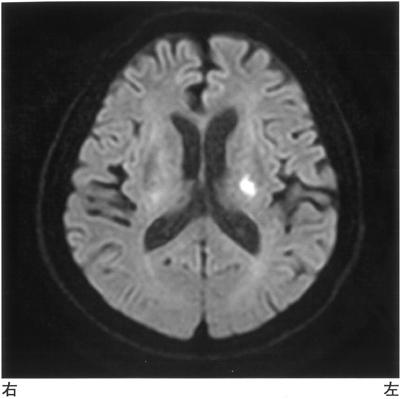

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第89問

中心性頸髄損傷の特徴はどれか。

1: 20歳代に多い。

2: 大きな外力によって生じる。

3: 頸椎の脱臼骨折を伴う。

4: 知覚麻痺は重度である。

5: 下肢よりも上肢の運動障害が著しい。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第78問

脳血管性痴呆で誤っているのはどれか。

1: 初期症状として頭痛やめまいがある。

2: しばしば片麻痺を伴う。

3: しばしば感情失禁を伴う。

4: 進行は階段状である。

5: 短期記憶は保たれる。

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第53問

左大脳半球の病変で生じにくい高次脳機能障害はどれか。

1: 失 語

2: 失 算

3: 純粋失読

4: 観念運動失行

5: 運動維持困難

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第45問

症状と評価との組合せで誤っているのはどれか。

1: 感覚障害-グラスゴーコーマスケール

2: 運動麻痺-ブルンストローム法ステージ

3: 後索性失調-ロンベルグ試験

4: 痙縮-アシュワーススケール

5: 痴呆-ミニメンタルステート検査(MMSE)

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第46問

てんかんの複雑部分発作の特徴で正しいのはどれか。

1: 自動症がみられる。

2: 短い意識消失が突然生じる。

3: 強直間代けいれんが起こる。

4: 自律神経症状が10秒から数分続く。

5: けいれんが手から腕、足へと移動する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第40問

脊髄損傷患者にみられる自律神経過反射について正しいのはどれか。

1: 第5胸髄よりも高位の損傷に発生する。

2: 下肢挙上で症状は軽減する。

3: 起立負荷で生じる。

4: 低血圧を呈する。

5: 頻脈を呈する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第68問

脊髄損傷の異所性骨化で正しいのはどれか。

1: 関節周囲に熱感が生じる。

2: 麻痺域の小関節に好発する。

3: 血清カルシウム値が上昇する。

4: 発生すれば関節可動域運動を中止する。

5: 血清アルカリフォスファターゼ値が低下する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第92問

劣位半球の損傷による高次脳機能障害の症状はどれか。

1: 衣類の着用ができなくなる。

2: 手指の呼称ができなくなる。

3: 言語の表出ができなくなる。

4: 物品の使用ができなくなる。

5: 文字や文が読めなくなる。

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第84問

出血部位と出現しやすい症候の組合せで正しいのはどれか。

1: 被殻 - 作話

2: 皮質下 - 複視

3: 視床 - 注意障害

4: 小脳 - 反響言語

5: 橋 - 半側空間無視

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第79問

中心性頸髄損傷で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 高齢者に多い。

2: 骨傷を伴うことが多い。

3: 灰白質の損傷は少ない。

4: 上肢よりも下肢の症状が強い。

5: 後縦靭帯骨化症があると生じやすい。

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第66問

発症後1週経過した脳卒中患者(ブルンストローム法ステージは上肢III、手指IV、下肢IV)の評価で適切でないのはどれか。

1: 病前の機能レベルは機能予後に重要である。

2: 脳圧亢進は生命予後に関連する。

3: 意識障害は高次脳機能症状を分かりにくくする。

4: 移動の予後は車椅子が中心となる。

5: 上肢の機能予後は補助手以上となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第94問

疾患と病理変化との組合せで誤っているのはどれか。

1: 多発性硬化症-中枢神経の脱髄

2: ハンチントン舞踏病-線条体の変性

3: アルツハイマー病-大脳皮質の変性

4: パーキンソン病-大脳白質の変性

5: 筋萎縮性側索硬化症-脊髄前角細胞の脱落

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する