第51回午後第26問の類似問題

第36回午前:第64問

頭部外傷患者にみられる障害の特徴で適切でないのはどれか。

1: 自発性低下のため指示が必要である。

2: 受傷前後のことを忘れている。

3: 簡単なテストもいらいらして中断する。

4: 復職しても仕事を続けることが困難である。

5: 動作性知能より言語性知能の低下が大きい。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第28問

アテトーゼ型脳性麻痺について誤っているのはどれか。

1: 痙直型より少ない。

2: 原始反射が残存しやすい。

3: 不随意運動を主症状とする。

4: 上肢より下肢の障害が重度であることが多い。

5: 成人以降の二次障害として頸椎症性脊髄症がある。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第65問

ギラン・バレー症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脳神経は回避される。

2: 再発を繰り返すことが多い。

3: 軸索型は機能予後が不良である。

4: 重度な感覚障害を伴うことが多い。

5: 近位筋より遠位筋の障害が遷延する。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第31問

脳卒中患者で大脳皮質の病変と比べて視床の病変でみられやすい症状はどれか。

1: 視野狭窄

2: 病態失認

3: 運動失調

4: 弛緩性片麻痺

5: 空間認知の低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第49問

中心性頸髄損傷の特徴で誤っているのはどれか。

1: 高齢者に多い。

2: 頸椎脱臼骨折に合併しやすい。

3: 下肢より上肢に強い麻痺を生じる。

4: 麻痺は下肢から回復する。

5: 膀胱障害は軽症にとどまる。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第26問

脳卒中で小脳皮質から上小脳脚に病巣がある場合にみられやすい症状はどれか。

1: 感覚障害

2: 運動麻痺

3: ジストニア

4: 動作時振戦

5: パーキンソニズム

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第86問

びまん性軸索損傷が最も起こりやすい部位はどれか。

1: 脳 梁

2: 側頭極

3: 側頭葉外側面

4: 側頭葉内側面

5: 前頭葉眼窩面

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第28問

中心性頸髄損傷で正しいのはどれか。

1: 感覚障害はない。

2: 頸部過伸展によって生じる。

3: 重度の膀胱直腸障害が残存する。

4: 上肢より下肢の障害が強い。

5: 椎骨の損傷を合併する。

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

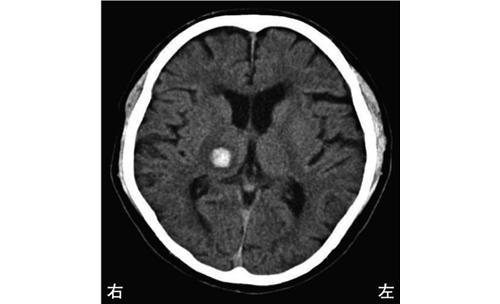

第53回午後:第6問

脳出血後の頭部CTを示す。最も生じやすい症状はどれか。

1: 系列的な動作が順番通りにできない。

2: 脳出血発症前のことが思い出せない。

3: 左からの刺激に反応しない。

4: 左手の感覚が脱失する。

5: 人の顔が区別できない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第91問

中枢神経の先天奇形とその特徴の組合せで正しいのはどれか。

1: 小頭症―――――――――脳圧亢進

2: 滑脳症―――――――――脳溝増加

3: 二分脊椎――――――――水頭症合併

4: Dandy-Walker症候群――後頭蓋縮小

5: Arnold-Chiari奇形―――脊髄の頭蓋内嵌入

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第62問

前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血で生じやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 錐体路徴候

2: 小脳性失調

3: 記銘力障害

4: 観念運動失行

5: 自発性低下

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

外傷性脳損傷について誤っているのはどれか。

1: グラスゴー・コーマ・スケールは意識障害の評価法である。

2: 麻痺が軽くても種々の行動障害が問題となる。

3: 受傷直後には一見正常に行動していてもそれを記憶していない時期がある。

4: 重症例では多発外傷を伴いやすい。

5: 記憶障害の頻度は脳卒中より少ない。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第83問

小脳症状として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ジスメトリー

2: 折りたたみナイフ現象

3: 深部感覚障害

4: 病的反射陽性

5: 筋緊張低下

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

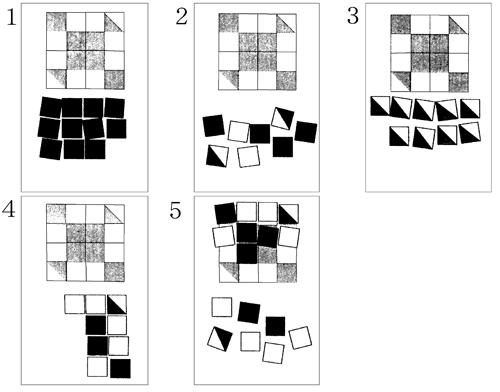

第38回午前:第10問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。この患者で認めにくいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第99問

脳血栓に比べ脳出血に特徴的なのはどれか。2つ選べ。 ア.症状の進行は緩徐である。イ.高血圧がある。ウ.活動時の発症が多い。エ.高齢者に多い。オ.心疾患を多く合併する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第34問

病巣と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 延髄背外側 ── 片麻痺

2: 内包前脚 ── 感覚障害

3: 前頭葉 ── 半側空間無視

4: 歯状核 ── 協調運動障害

5: 視 床 ── 嚥下障害

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第90問

優位半球損傷に特徴的な症状はどれか。

1: 検者が示した指先への注視運動ができずに視点も定まらない。

2: 損傷した脳の反対側から呼びかけても顔面を向けられない。

3: 検者が出したジャンケンのチョキの模倣動作ができない。

4: 裏返しになった衣服を正しく着ることができない。

5: 閉眼したまま提舌を20秒以上持続できない。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第72問

認知症について誤っているのはどれか。

1: 脳血管性に比べ、アルツハイマー型では突発的に発症しやすい。

2: 脳血管性に比べ、アルツハイマー型では徘徊など異常行動を伴いやすい。

3: アルツハイマー型に比べ、脳血管性では症状の動揺性が大きい。

4: アルツハイマー型に比べ、脳血管性では局所神経症状を伴いやすい。

5: アルツハイマー型に比べ、脳血管性では動脈硬化症を伴いやすい。

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

平衡機能障害において、後索性や小脳性に比べ前庭性に最も関連する異常はどれか。

1: 眼 振

2: 構音障害

3: 深部感覚障害

4: 耳鳴り

5: Romberg試験陽性

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する