第51回午後第19問の類似問題

第46回午前:第8問

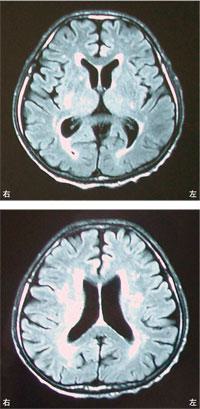

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1: 食事場面で患側にある食物を意識させる。

2: 体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3: 理学療法士は患側に立って治療を行う。

4: 車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5: 車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

70歳の男性。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として誤りはどれか。2つ選べ。

1: 息切れがなければ酸素を一時的に止める。

2: 息切れがあれば入浴しない。

3: 階段昇降では時々立ち止まり深呼吸をする。

4: 食事は高カロリーのものを摂取する。

5: エネルギー消費の多い日常生活動作を指導する。

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第16問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患で%VC 70%、FEV1.0% 75%。この患者に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: 息切れ時のポジショニングの指導

2: 息こらえをしながら立ち上がる訓練

3: 自転車エルゴメーターによる持久力訓練

4: 下肢の筋力強化のためのハーフスクワット訓練

5: 上肢の筋力強化のための四つ這いでの腕立て伏せ訓練

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第36問

65歳の男性。胸骨正中切開による縦隔腫瘍摘出術後3日。左上下葉区の痰の貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ゆっくりとした深い腹式呼吸

2: 右側臥位での体位排痰

3: 胸郭可動域運動

4: 四肢の自動介助運動

5: 体幹の回旋運動

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第3問

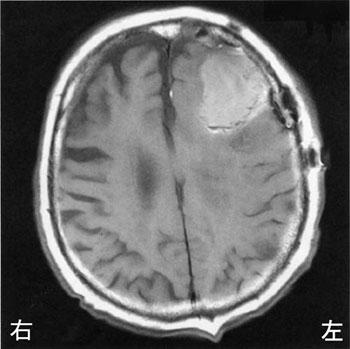

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第5問

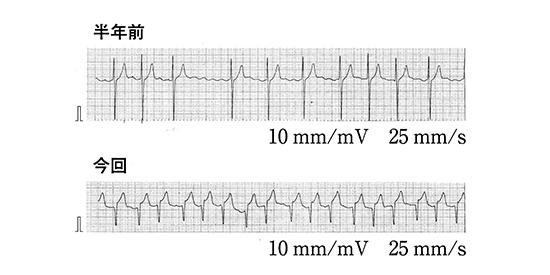

75歳の男性。糖尿病でインスリン療法中。胸部不快感で受診した。半年前と今回の心電図を示す。今回発症したと考えられる病態はどれか。

1: 狭心症

2: 心筋梗塞

3: 心房細動

4: 房室ブロック

5: 心室性期外収縮

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

70歳の男性。頭部CTを示す。この患者の慢性期の症状で最も重度なのはどれか。

1: 着衣失行

2: 感覚障害

3: 運動麻痺

4: 不随意運動

5: 半側空間無視

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第11問

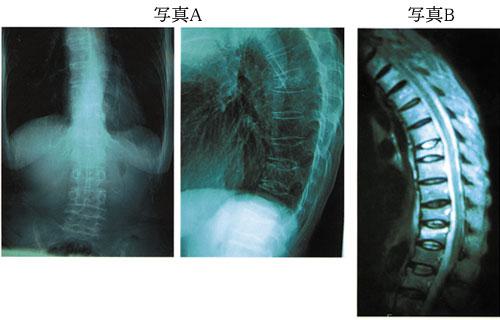

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(別冊No. 3A)とMRI(別冊No. 3B)とを別に示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 脊椎椎体圧迫骨折

5: 椎間板ヘルニア

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第28問

70歳の男性。身長170 cm、体重54 kg。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として正しいのはどれか。

1: 下肢の筋力強化を行う。

2: 体重を増やさないように食事制限を行う。

3: 息切れがない時は酸素投与の必要はない。

4: 息を吸いながら階段を昇り、息を吐く時には立ち止まる。

5: 1日のエネルギー消費量を減らす。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第15問

21歳の男性。大学生。1年前から様々な場面で不安感が出現し、急に動悸やめまいがして大量の汗をかくようになった。最近は特に理由もなく、いらいらして落ち着かず、窒息感や脱力感、抑うつ、吐き気がひどくなり、大学にも通えず日常生活にも支障が出るようになった。精神科クリニックを受診し、外来作業療法を受けることになった。この患者の作業療法場面でみられる特徴はどれか。2つ選べ。

1: 演技的行動

2: 呼吸促迫

3: 集中困難

4: 常同行為

5: 連合弛緩

- 答え:2 ・3

- 解説:この患者は全般性不安障害の症状が見られており、作業療法場面で特徴的な症状は呼吸促迫と集中困難です。

- 演技的行動は演技性パーソナリティ障害の特徴であり、この患者の症状とは関連がありません。

- 呼吸促迫は全般性不安障害において自律神経過活動の症状の一つであり、この患者の症状と一致します。

- 集中困難は全般性不安障害の症状であり、落ち着きのなさや不安感からくるもので、この患者の症状と一致します。

- 常同行為は前頭側頭型認知症に見られる症状であり、この患者の症状とは関連がありません。

- 連合弛緩は統合失調症の症状であり、この患者の症状とは関連がありません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

55歳の男性。搬送された病院で急性心筋梗塞と診断された。初期治療として、左冠動脈に対して経皮的冠動脈形成術が施行された。発症後1か月の検査所見では右冠動脈に75%の狭窄が認められ、心肺運動負荷試験中に胸部不快感が認められた。心肺運動負荷試験の結果に基づいて運動処方をする際に最も参考にすべき指標はどれか。

1: 最大換気量

2: 最大酸素摂取量

3: 血圧の変化量

4: 心拍数の変化量

5: 症状出現時の運動強度

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第33問

40歳の男性。4月に職場の配属先が変わり新しい仕事に慣れない日が続いていた。会社に行くと手に冷や汗が出て、胸がどきどきするようになった。1か月前から不眠、意欲の低下が出現した。会社に行く気力がなくなり、朝からふさぎこむようになったため、妻と一緒に精神科を受診し、入院となった。この患者の入院初期の治療として適切でないのはどれか。

1: 対人技能訓練を行う。

2: 隠れた身体疾患を検索する。

3: 睡眠薬を処方する。

4: 抗うつ薬を処方する。

5: 充分な休息を与える。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第24問

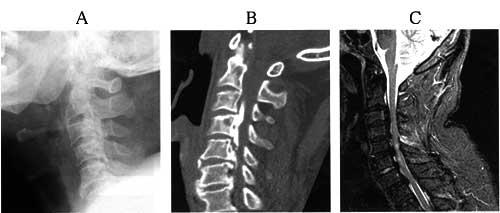

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎エックス線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。頸椎・頸髄の病変について誤っているのはどれか。

1: 前縦靭帯の骨化

2: 後縦靭帯の骨化

3: 頸椎の脱臼骨折

4: 頸髄内の損傷像

5: 椎体の骨棘形成

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する