第51回午後第19問の類似問題

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第19問

46歳の男性。肺気腫。咳や痰が頻繁にあり、労作時の息切れもある。現在、外出はできるが、80 mほど歩くと息切れのために休まなくてはならない。この患者のMRC(呼吸困難を評価する質問票)によるグレードはどれか。

1: グレード0

2: グレード1

3: グレード2

4: グレード3

5: グレード4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

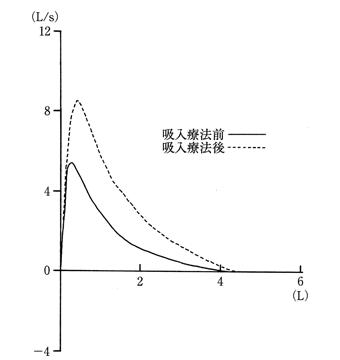

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第12問

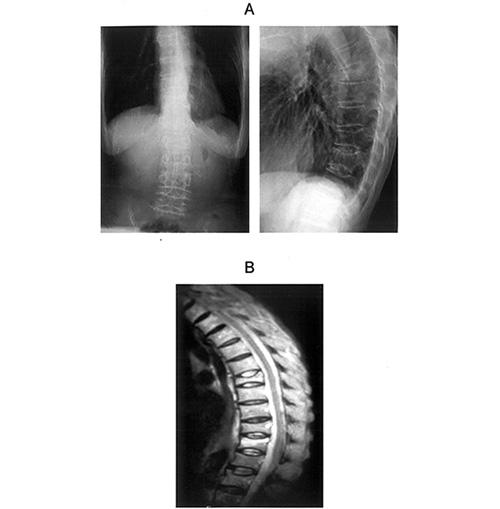

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI T2強調像Bとを示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

60歳の女性。うつ病。夫と2人暮らし。1年前からうつ状態が遷延し、抑うつ気分や意欲の低下が強く、家事もできなくなり入院した。1か月でうつ状態がやや改善してきたが、記憶力減退を強く訴え、「自分は痴呆になった」との不安が強い。気分転換と生活リズムの回復を目的に作業療法が処方された。主治医からの留意事項として、薬の副作用によるふらつきへの配慮が指示されている。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 歩行の状態を把握する。

2: 日常生活の状況について尋ねる。

3: 発症に先立つ環境変化について情報収集する。

4: 高次脳機能検査を行う。

5: 患者が関心を持っている活動を聞く。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第9問

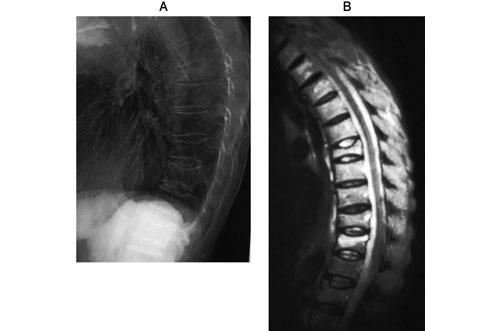

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(A)とMRI(B)を示す。この患者の病態はどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第32問

40歳の男性。4月に職場の配属先が変わり新しい仕事に慣れない日が続いていた。会社に行くと手に冷や汗が出て、胸がどきどきするようになった。1か月前から不眠、意欲の低下が出現した。会社に行く気力がなくなり、朝からふさぎこむようになったため、妻と一緒に精神科を受診し、入院となった。この症例に出現しない症状はどれか。2つ選べ。

1: 精神運動抑制

2: 観念奔逸

3: 連合弛緩

4: 罪業妄想

5: 希死念慮

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

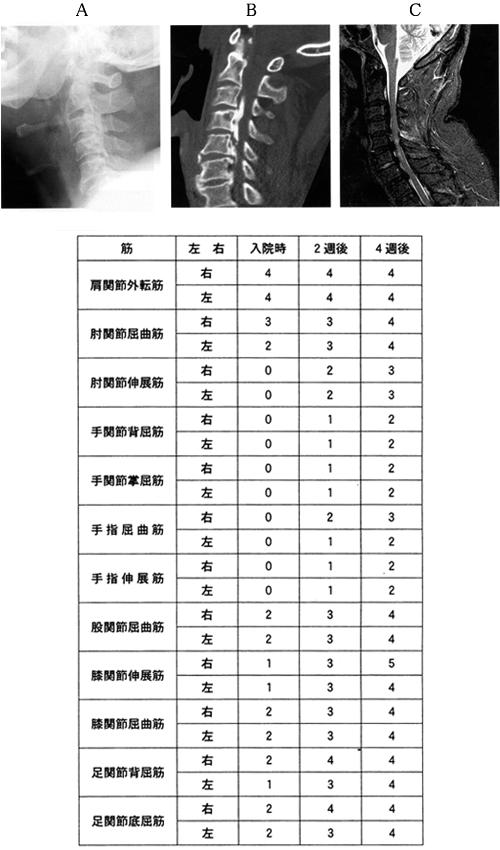

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第27問

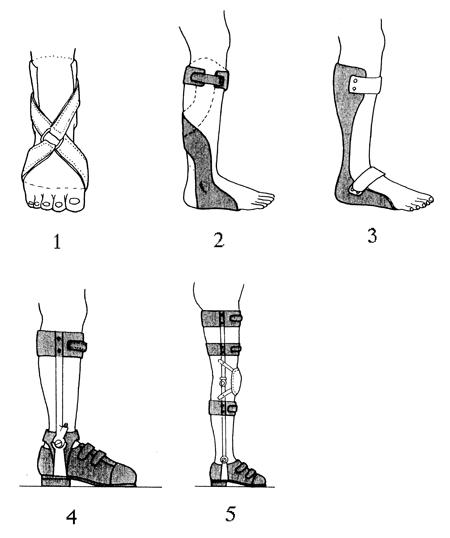

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第19問

78歳の男性。慢性閉塞性肺疾患の急性増悪により人工呼吸器管理中である。意識レベルJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅱ-20、体温37.5℃、呼吸数は26回/分、努力性呼吸を認める。二次的合併症の予防目的で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸介助

2: 体位排痰法

3: ベッドアップ

4: 関節可動域運動

5: 徒手的抵抗運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

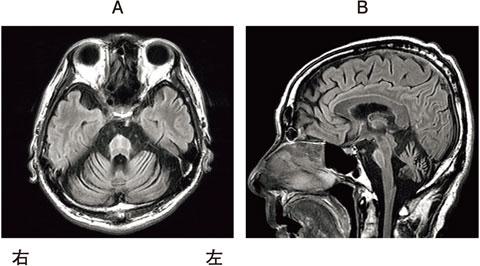

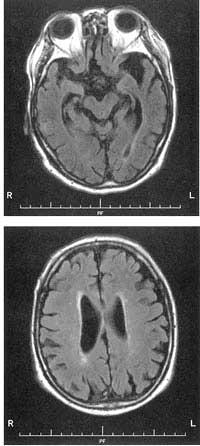

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第3問

45歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し1か月経過した。病変部位はMRIで左角回と左側頭葉後下部であった。運動麻痺は認められない。生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 運動保続

2: 失読失書

3: 地誌的失見当

4: 半側空間無視

5: 道具の強迫的使用

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

43歳の女性。うつ病。半年前に子供が1人暮らしを始めてから気分が落ち込み、布団で寝たままでいることが増えた。家事を夫が行うようになると、「夫に迷惑をかけている自分は生きている価値がない」と口にするようになり、夫に連れられ精神科クリニックを受診した。服薬治療が開始され、症状が改善してきたため外来作業療法が処方された。導入時の作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: スケジュール表に従った参加を促す。

2: 枠組みのある構成的作業を導入する。

3: 患者が作製した作品について賞賛する。

4: 意欲の低下が認められても作業遂行を促す。

5: 体調とともに気分も改善するため心配ないと励ます。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第11問

65歳の男性。喫煙者。10年前から高血圧、高脂血症、糖尿病で内服治療をしている。4週前に外傷性第5胸髄損傷、完全対麻痺で入院。入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%。入院後1週で離床訓練が開始された。この患者が上肢エルゴメーター運動を実施中に、急に動悸と左肩周囲の違和感を訴えた。直ちに運動を中止し安静にさせたところ症状は数分で消失した。症状消失後のバイタルサインに異常を認めなかった。この症状の原因として考えられるのはどれか。

1: 低血糖

2: 起立性低血圧

3: 急性心筋梗塞

4: 労作性狭心症

5: 自律神経過反射

- 答え:4

- 解説:この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 低血糖は、血糖値が低下することで起こる症状であるが、この患者の入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%であり、低血糖の症状とは一致しない。

- 起立性低血圧は、立ち上がることで血圧が低下し、めまいや立ちくらみが生じる症状である。しかし、この患者は上肢エルゴメーター運動中に症状が現れたため、起立性低血圧の原因とは考えにくい。

- 急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態になることで起こる症状である。しかし、この患者の症状は運動を中止し安静にさせることで数分で消失したため、急性心筋梗塞の症状とは一致しない。

- 労作性狭心症は、心臓への酸素供給が運動により増加した酸素需要に追いつかず、心筋虚血が生じる症状である。この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 自律神経過反射は、自律神経系の過剰な反応により血圧や心拍数の変動が生じる症状である。しかし、この患者の症状は運動中に現れ、運動を中止し安静にさせることで消失したため、自律神経過反射の原因とは考えにくい。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

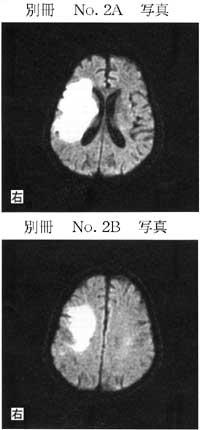

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

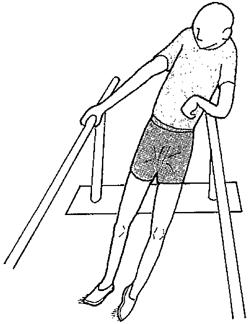

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第19問

70歳の男性。食道がんを内視鏡的に切除した後に放射線療法を行ってから6か月が経過した。今後予測される放射線療法の副作用はどれか。

1: 末梢神経障害

2: 気道浮腫

3: 食欲不振

4: 皮膚炎

5: 悪心

- 答え:1

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第20問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する