第50回午後第31問の類似問題

第34回午前:第48問

脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)で起こるのはどれか。2つ選べ。 ア.排便障害イ.自律神経過反射ウ.咳嗽困難エ.吸気困難オ.反射性勃起

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第31問

二分脊椎について正しいのはどれか。

1: 脊髄髄膜瘤に水頭症を合併する。

2: 病変部位は胸椎が多い。

3: 麻痺レベルはHofferの分類を用いる。

4: 移動能力はSharrardの分類を用いる。

5: 潜在性では神経症状を生じる。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

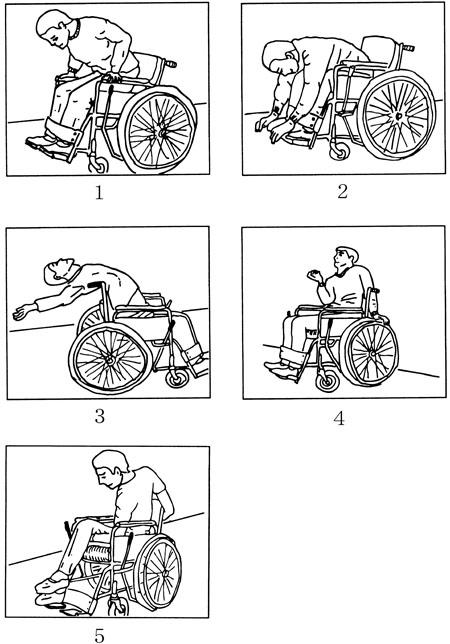

頸髄損傷患者。握力は測定不能で、ごく軽い物品は図Aのように把持できる。図Bのように肩関節外転を伴って、前腕を回内することができる。「顔にかかった掛け布団を払いのけることができない」と訴える。この患者の車椅子使用で正しいのはどれか。

1: フットサポートに手を届かせる方法はない。

2: 車椅子上での殿部の除圧は自力ではできない。

3: 車椅子前進駆動のために上腕三頭筋を用いる。

4: ADL自立のためには電動車椅子が必須である。

5: 適度な摩擦が得られればノブ付きハンドリムは不要である。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第13問

10歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。床上移動は交互性の四つ這いで自立している。移乗は手すりにつかまれば、かろうじて自力で可能である。主な移動手段は車椅子である。車椅子の作製で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 座面高は床からはい上がれる高さとする。

2: フットレストはスイングアウト式とする。

3: 座幅は成長を見越して広くする。

4: 背もたれはリクライニング式とする。

5: 背もたれの高さは肩の高さまでとする。

- 答え:1 ・2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第60問

脊髄損傷患者(第7頸髄節まで機能残存)に車椅子駆動訓練を行うとき、最も筋力強化が必要な筋はどれか。

1: 橈側手根屈筋

2: 上腕二頭筋

3: 尺側手根伸筋

4: 上腕三頭筋

5: 長母指屈筋

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第89問

6~12歳におけるGMFCSレベルと動作能力の組合せで正しいのはどれか。

1: Ⅰ ― 階段で手すり使用

2: Ⅱ ― 装具なしで歩行

3: Ⅲ ― 不整地の歩行

4: Ⅳ ― 通常の椅子で座位保持

5: Ⅴ ― 寝返り可能

- 答え:2

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

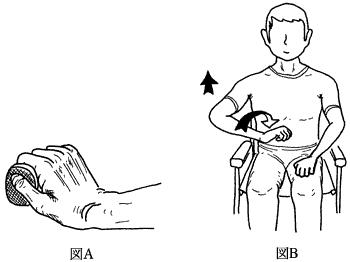

第36回午前:第13問

23歳の女性。交通事故による頸髄損傷。受傷後6か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋3(Fair)、手関節背屈筋3(Fair)、手関節屈筋0、体幹筋0、下肢筋群0であった。この患者の車椅子動作で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第54問

脊髄損傷による対麻痺患者の排泄について誤っているのはどれか。

1: 鳥肌や発汗などの現象を代償尿意として利用する。

2: 自己導尿の回数は残尿量の程度によって決定する。

3: セルフカテーテル器具は2年に1回交換する。

4: 排便は毎日あるいは隔日で行うことを原則とする。

5: 高位損傷者では自律神経過反射に注意する。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第94問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者において長座位での前後移動の阻害要因でないのはどれか。

1: ハムストリングスの短縮

2: 両肘関節屈曲拘縮

3: 座位バランス不良

4: 手指屈筋の短縮

5: 下肢筋の痙縮

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

1: 移乗動作の誤りを繰り返し修正する。

2: 杖歩行は複数人とすれ違う環境から開始する。

3: 車椅子駆動練習は外乱の少ない環境から開始する。

4: 寝返りにおける性急な動作は口頭指示で修正する。

5: 起き上がり動作は一連の動作を一度に口頭で指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第84問

脊髄損傷で正しいのはどれか。

1: 受傷直後は尿失禁状態となる。

2: 排尿筋括約筋協調不全は生じない。

3: 残尿が150 mLでは導尿は不要である。

4: 核・核下型神経因性膀胱であれば尿道カテーテル長期留置を行う。

5: 核上型神経因性膀胱であればトリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。

- 答え:5

- 解説:脊髄損傷によって生じる排尿障害は、損傷の位置によって核上型神経因性膀胱と核・核下型神経因性膀胱に分類される。核上型では反射性排尿が可能であり、トリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みることが適切である。

- 受傷直後は脊髄ショックの状態となり、排尿反射が消失し、尿閉の状態となるため、この選択肢は間違いです。

- 脊髄損傷によって排尿筋と括約筋の協調が正常に作用しなくなるため、排尿筋括約筋協調不全は生じることがあります。この選択肢は間違いです。

- 残尿は概ね50 mL以下が理想であり、残尿が150 mLでは導尿が必要となることがあるため、この選択肢は間違いです。

- 核・核下型神経因性膀胱では導尿が必要となるが、尿道カテーテルの長期留置は慢性の尿路感染症を生じるため、望ましくない。この選択肢は間違いです。

- 核上型神経因性膀胱では、膀胱にある程度尿が溜まると反射的に排尿筋の収縮が起こり、排尿する状態である。この場合、トリガーポイントの叩打により、体性膀胱反射を利用して反射性排尿を試みるとよい。この選択肢が正しいです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第31問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 更衣動作の前開きシャツは、非麻痺側上肢から着る。

2: 移動動作では、車椅子を麻痺側上下肢で操作する。

3: 更衣動作訓練の導入時には、丸首シャツを用いる。

4: 洗体動作では、長めのループ付きタオルで背中を洗う。

5: トイレ動作では、壁のL字型手すりを使って移乗する。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第30問

70歳の男性。変形性膝関節症に対する人工関節全置換術後6週経過。全荷重歩行可能。日常生活の指導で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.和式トイレ動作イ.あぐら座位ウ.シャワー椅子座位エ.T字杖歩行訓練オ.固定自転車こぎ

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

自律神経障害を伴う脊髄小脳変性症において発症4年目で考えられる病態はどれか。

1: タンデム歩行は可能である。

2: 独歩は可能である。

3: 支持なしでの立ち上がりは可能である。

4: 介助歩行は可能である。

5: 寝たきりの状態である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第23問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)は1点。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臥位での右上下肢のリラクセーション

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する