第50回午前第8問の類似問題

第46回午後:第10問

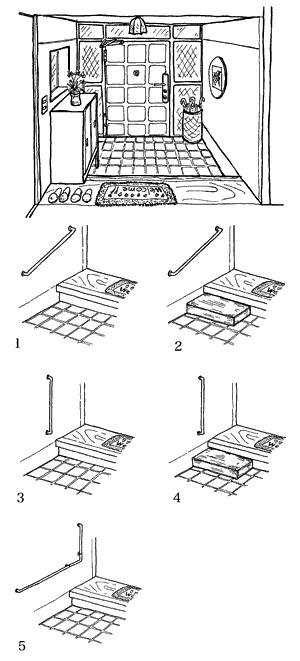

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第20問

45歳の男性。統合失調症。外来治療を受けながら母親と2人で暮らしている。3年前までは仕事に就いていたが、職場での対人関係がうまくいかず症状が悪化し退職した。現在は精神症状は落ち着き、ADLは自立し生活リズムも整っている。一般就労を希望し、作業療法士に相談した。この時点で患者が利用する障害福祉サービスとして適切なのはどれか。

1: 自立訓練

2: 共同生活援助

3: 就労移行支援

4: 就労定着支援

5: 就労継続支援B型

- 答え:3

- 解説:この患者はADLが自立し、生活リズムも整っており、一般就労を希望しているため、就労移行支援が適切な障害福祉サービスとなります。

- 自立訓練は、自律した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能の維持・向上や生活能力の維持・向上のための支援や援助を行うものですが、この患者はすでにADLが自立しているため、適切ではありません。

- 共同生活援助は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行うものですが、この患者はADLが自立しており、生活リズムも整っているため、適切ではありません。

- 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものです。この患者は一般就労を希望しており、利用期間も原則2年以内に制限されているため、適切なサービスです。

- 就労定着支援は、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービスですが、この患者はまだ就労していないため、適切ではありません。

- 就労継続支援B型は、現時点で一般企業への就職が不安・困難な者が対象で、雇用契約を結ばずに就労訓練を行えるものですが、この患者は一般就労を希望しているため、適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第16問

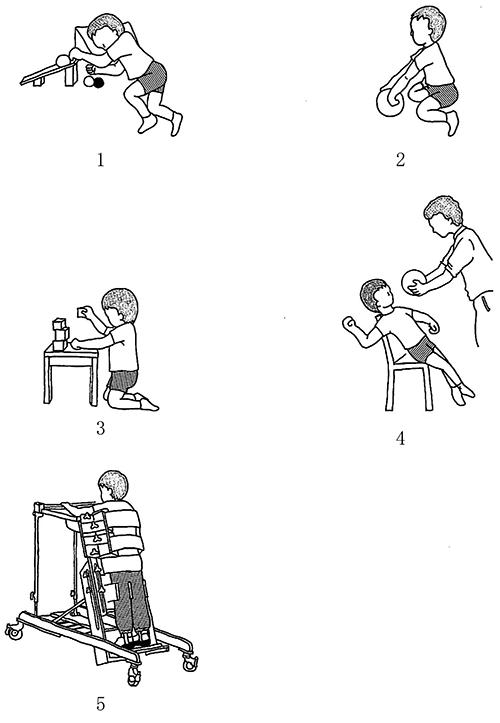

4歳の男児。痙直型両麻痺。しばしば割り座で座る。バニーホッピングと交互性パターンの四つ這いを併用して移動する。PCW〈postural control walker〉を用いた歩行練習を実施している。この児に対する遊びの指導内容で最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第42問

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1: 分回し歩行

2: 加速歩行

3: 小刻み歩行

4: 健側立脚期の短縮

5: 患側足尖内側縁での接地

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 − ジョイスティック付電動車椅子走行

2: C5 − ズボンの着脱

3: C7 − 自助具を用いての整容動作

4: T1 − 自動車への移乗

5: T10 − 短下肢装具を用いての歩行

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

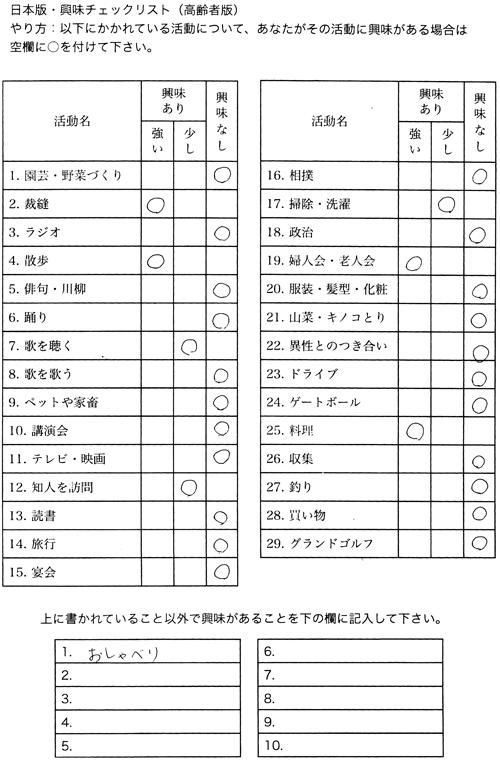

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第51問

筋萎縮性側索硬化症患者の状態とADL上の工夫との組合せで誤っているのはどれか。

1: 気管切開-透明文字盤

2: 発声の低下-家人を呼ぶためのチャイム

3: 手指筋力低下-ワンスイッチ入力

4: 歩行障害-骨盤帯付長下肢装具

5: 下肢の痙性麻痺-回転移乗盤による移乗

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

58歳の男性。パーキンソン病でヤールの重症度分類はステージIII。運動に対する意欲は強い。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 棒体操

2: メトロノームで足踏み練習

3: 歩行率を高めた歩行練習

4: マット上での寝返り練習

5: 目印に沿った歩行練習

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

70歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。自宅で頻回に転倒し、日常生活に支障をきたすようになった。この患者に対する指導として適切なのはどれか。

1: 直線的な方向転換をする。

2: 歩行時に体幹を屈曲する。

3: 車椅子駆動の方法を指導する。

4: リズムをとりながら歩行する。

5: 足関節に重錘バンドを装着して歩行する。

- 答え:4

- 解説:Parkinson病の患者に対する指導として適切なのは、リズムをとりながら歩行することです。これは、視覚や聴覚の刺激を利用した運動が大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 直線的な方向転換は、Parkinson病患者には適切ではありません。方向転換の際は、大きく弧を描くように方向転換するようにするとよいです。

- 歩行時に体幹を屈曲することは、Parkinson病患者には適切ではありません。体幹前傾は、胸郭の可動制限を生じ、呼吸の障害を呈しやすいため、歩行時は体幹を可能な範囲で伸展するよう指導することが適切です。

- 車椅子駆動の方法を指導することは、Hoehn & Yahrの重症度ステージⅢの患者には必要性が低いです。歩行障害がみられるものの、歩行自体は可能であるため、車椅子の駆動は今後ステージが進むことを想定して練習しておいてもよいが、運動学習や認知に障害がなければ必要性は低いです。

- リズムをとりながら歩行することは、Parkinson病患者に適切な指導です。視覚や聴覚の刺激を利用した運動は、大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 足関節に重錘バンドを装着して歩行するとよいのは、脊髄小脳変性症患者などの運動失調を呈する患者であり、Parkinson病患者には適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第11問

28歳の男性。交通事故で胸髄損傷(第7胸髄まで機能残存)を受傷後、2か月が経過した。受傷時には頭部外傷を認めなかった。現在は、全身状態は良好で、車椅子で院内の移動や身辺動作は自立しているが、自排尿と尿失禁とはみられない。この時点の排尿管理として適切なのはどれか。

1: 膀胱留置カテーテル

2: 膀胱瘻

3: コンドーム型収尿器

4: 自己導尿

5: 圧迫排尿

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

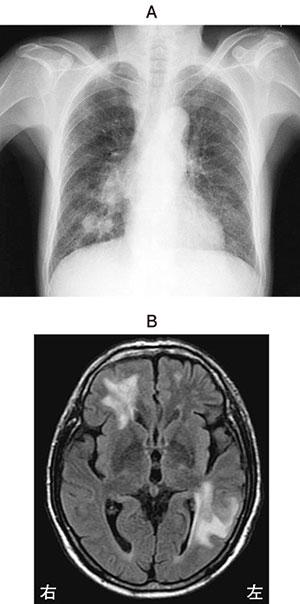

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線写真(A)と頭部造影MRI(B)とを示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食欲不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。この時期に適切な理学療法はどれか。

1: 嚥下練習

2: 下肢促通運動

3: 屋外での歩行運動

4: 軽打法による排痰

5: 漸増的な持久性運動

- 答え:3

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第4問

9歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、座位保持は両手の支持が必要である。立位は介助があればわずかにできる。この児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいのはどれか。

1: 車椅子で体幹ベルトを用いた座位

2: 床上で両肘を机上に置いた長座位

3: 床上で両肘を机上に置いた割り座

4: 座位保持装置を使用した座位

5: 立位台を使用した立位

- 答え:2

- 解説:この問題では、痙直型四肢麻痺の脳性麻痺の男児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいものを求めています。この児は頭部保持が可能で、座位保持は両手の支持が必要であり、立位は介助があればわずかにできることから、手放しで保持することが最も困難な姿勢を選ぶ必要があります。

- 車椅子で体幹ベルトを用いた座位では、バックレストとベルトで体幹が固定されていて手放しでも姿勢は安定するため、両手を使用することが比較的容易です。

- 床上で両肘を机上に置いた長座位では、両肘を机上に置いてようやく姿勢を安定できるため、この状態で両手を使うと姿勢は安定できなくなり、最も難しい姿勢となります。

- 床上で両肘を机上に置いた割り座では、長座位よりも左右への安定がある点で、選択肢2よりも容易です。

- 座位保持装置を使用した座位では、体幹を保持することができるため、両手の使用は容易に可能となります。

- 立位台を使用した立位では、体幹と下肢は固定されていて、立位姿勢を保つことができ、両手を使用することは容易です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

60歳の男性。右利き。意識障害のため搬入された。脳梗塞と診断され、保存的治療が開始された。片麻痺を呈している。入院後2週の頭部CTを別に示す。この患者に認められる可能性が高いのはどれか。

1: 失算

2: 失書

3: 注意障害

4: 物体失認

5: 左同名半盲

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

80歳の女性。多発性脳梗塞。動作の観察から、明らかな運動麻痺はみられないが軽度の感覚障害が予想される。軽度の認知症があり、口頭での詳細な手順の説明は理解しにくい。深部感覚検査として適切なのはどれか。

1: 非検査肢の自動運動による模倣試験

2: 非検査肢の他動運動による模倣試験

3: 検査肢の自動運動による再現試験

4: 検査肢の他動運動による再現試験

5: 関節定位覚(母指探し)検査

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

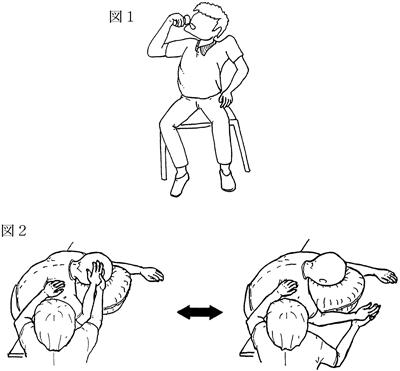

第41回午前:第9問

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する