第50回午前第8問の類似問題

第39回午前:第12問

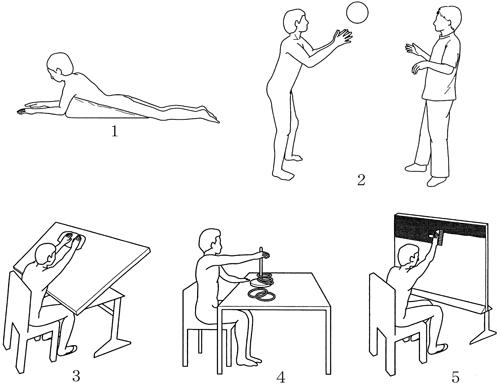

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の作業療法場面について適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第7問

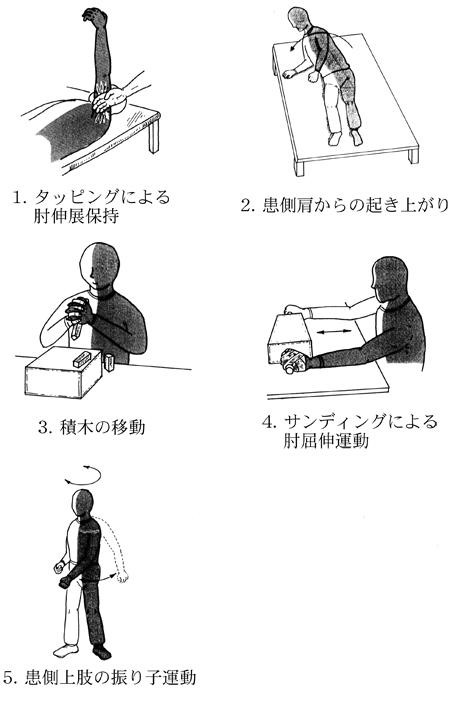

60歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後1か月経過。認知機能や感覚機能に問題はない。ブルンストローム法ステージは上肢II、下肢V。上肢運動機能の回復促進で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第50問

短下肢装具を装着して1本杖歩行が自立した患者が、回復期リハビリテーション病棟から自宅に退院した。訪問リハビリテーションを開始する際、その訓練内容で優先度が低いのはどれか。

1: ベッドからの立ち上がり訓練

2: 筋力増強訓練

3: 装具なしでの歩行訓練

4: 屋外での歩行訓練

5: 自動可動域訓練の指導

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第34問

脊髄小脳変性症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操は無効である。

2: 視覚障害を伴うことが多い。

3: 包括的な評価指標にSARAがある。

4: 患者数は非遺伝性に比べて遺伝性が多い。

5: 自律神経障害は非遺伝性に比べて遺伝性が少ない。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

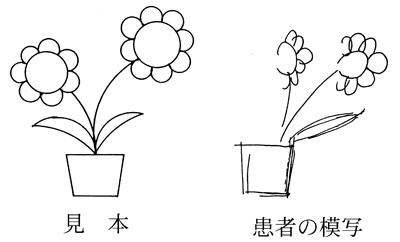

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第13問

4歳の男児。顕在性二分脊椎症による脊髄髄膜瘤の術後。Sharrard(シェラード)の分類ではⅠで、尖足を認める。その他の変形や中枢神経系の合併症はみられない。この児の移動訓練に必要なのはどれか。2つ選べ。

1: 交互歩行装具(RGO)

2: 長下肢装具

3: 短下肢装具

4: 車椅子

5: T字杖

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

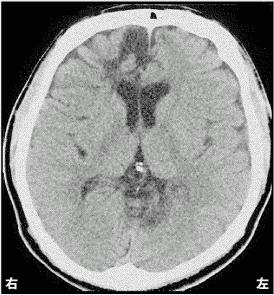

第47回午後:第8問

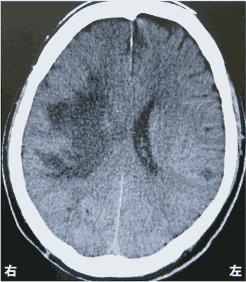

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第24問

40歳の男性。Charcot-Marie-Tooth病と診断され、最近跛行を呈するようになった。リハビリテーション科を受診し理学療法が開始された。この患者にみられるのはどれか。

1: 脊柱側弯変形

2: 股関節屈曲制限

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 腓腹筋仮性肥大

5: 下垂足

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

80歳の女性。3か月前に居間で尻もちをついた。1か月前に第5腰椎圧迫骨折と診断され、腰痛が持続している。現在は促せば1km以上の歩行が可能だが、日ごろは転びそうな感じがするため自宅内での生活を送っている。ICF(国際生活機能分類)に基づく記載の組合せで誤っているのはどれか。

1: 個人因子 − 外向性の中等度の障害

2: 心身機能 − 転倒感の中等度の機能障害

3: 身体構造 − 腰部脊柱の中等度の構造障害

4: 活 動 − 自宅内の移動(能力)が可能(困難なし)

5: 活 動 − 長距離歩行(能力)が可能(困難なし)

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第6問

57歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週経過。Brunnstrom法ステージは上肢I、手指I、下肢II。座位保持が30分可能となった。左肩関節亜脱臼と手部に中等度の腫脹がある。麻痺側上肢の管理として適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第20問

75歳の男性。3年前にParkinson病を発症。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。3か月前からトイレ前で小刻み歩行を生じるほか、歩行や立ち座りが不安定となり、屋内移動で妻の介助が必要となった。現在、妻とマンションで2人暮らしである。自宅の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: ベッドに介助バーを設置する。

2: 居室の出入り口を開き戸にする。

3: 脱衣場と浴室の段差を解消する。

4: 寝室からトイレの廊下に手すりを設置する。

5: トイレ前の廊下にはしご状の目印をつける。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

75歳の男性。右視床出血による左片麻痺。発症後3週でブルンストローム法ステージ上肢II・下肢III。平行棒内立位で図のような症状がみられた。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 立位で治療者が左側から繰り返し押し返す。

2: 座位でのバランス訓練を行う。

3: 鏡を見せて立位保持訓練を行う。

4: 健側下肢への体重負荷訓練を行う。

5: 高い座面の椅子から立ち上がり訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

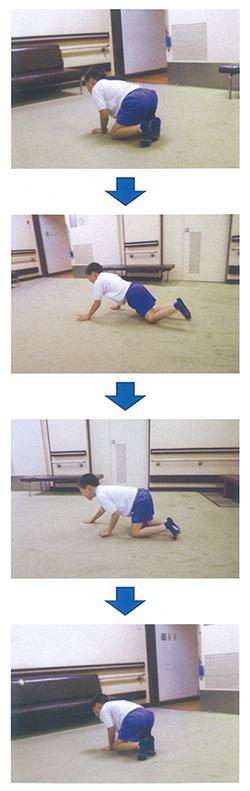

第53回午前:第9問

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1: 頭部保持能力の低下

2: 両側上肢の支持能力の低下

3: 下部体幹の支持能力の低下

4: 両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5: 左右股関節の交互分離運動能力の低下

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

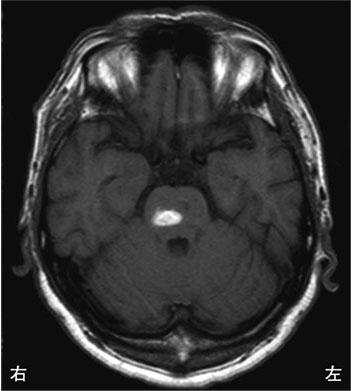

第50回午後:第5問

55歳の男性。突然のめまいを自覚し、歩行困難を呈したため搬送された。頭部MRIのTI強調像を示す。みられる所見はどれか。

1: JCSⅢ-100

2: 左顔面の痛覚低下

3: 左上肢の小脳失調

4: 右上肢の運動麻痺

5: 左下肢の深部感覚低下

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

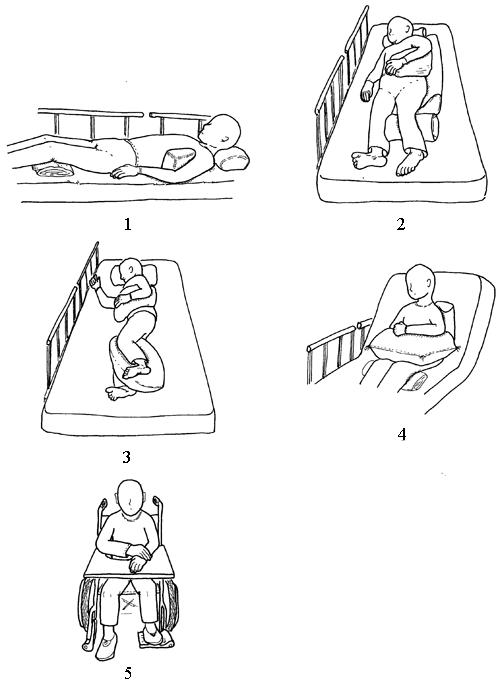

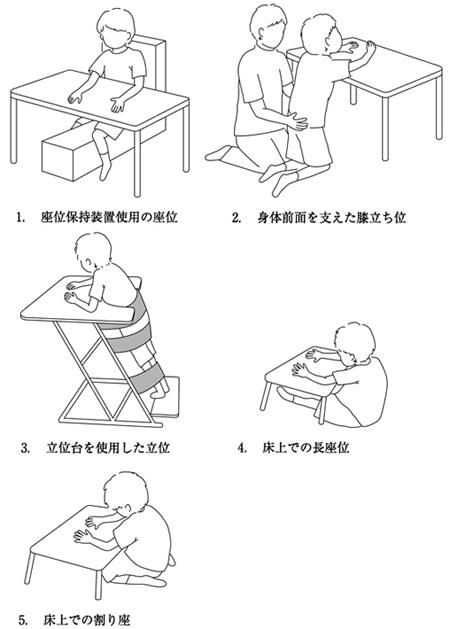

第50回午前:第7問

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児が机上で道具の操作を練習する際に、上肢を効果的に使用するための姿勢として最も難易度が高いのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第44問

Parkinson病患者では、すくみ足の症状があっても、床の上の横棒をまたぐことは円滑にできる。この現象と同じ機序を利用した訓練法はどれか。

1: 水中での歩行訓練

2: 重りを用いた筋力増強訓練

3: リズム音に合わせた歩行訓練

4: バランスボードを用いた立位訓練

5: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第4問

28歳の男性。交通事故による頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。今日の日付を聞くと、カレンダーを見てようやく答えることができる。病棟と作業療法室の行き来では、今いる場所や行き先が分からなくなるので見守りが必要である。現時点の頭部CTを示す。この患者の状態を評価するのに適切でないのはどれか。

1: TMT

2: MMSE

3: WCST

4: 線分抹消検査

5: 線分2等分検査

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する