第49回午後第69問の類似問題

第53回午前:第63問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動単位には求心性線維が含まれる。

2: 1つの筋は単一の運動単位で構成される。

3: 神経支配比が小さいほど微細な運動ができる。

4: 随意運動時には大きな運動単位ほど先に活動を始める。

5: 伸張反射では弱い刺激で活動を開始するのは速筋である。

- 答え:3

- 解説:運動単位は1個の運動ニューロンとそれが支配する筋線維群のことであり、神経支配比が小さいほど微細な運動ができる。

- 運動単位に含まれるのは運動性の遠心性線維であり、知覚性の求心性線維ではないため、選択肢1は間違いです。

- 1つの筋は複数の運動単位で構成されるため、選択肢2は間違いです。

- 神経支配比は、1個の運動ニューロンが支配する筋線維の数であり、指や眼筋のように神経支配比が小さいほど微細な運動ができるため、選択肢3は正しいです。

- 随意運動時には、小さい運動単位ほど先に活動を始めるため、選択肢4は間違いです。

- 伸張反射において弱い刺激で活動を開始するのは遅筋であり、強い刺激では速筋の活動がみられるため、選択肢5は間違いです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第38問

筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

1: ハムストリングス――膝関節屈曲90°位での股関節伸展

2: 上腕二頭筋―――――肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展

3: 上腕三頭筋―――――肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転

4: 前脛骨筋――――――足外がえし位での足関節背屈

5: 中殿筋―――――――股関節伸展0°位での股関節外転

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第30問

高齢者の筋力について誤っているのはどれか。

1: 筋断面積は経年的に減少する。

2: 上肢よりも下肢の筋力低下が大きい。

3: 筋力強化によって筋線維の肥大が期待できる。

4: タイプII線維よりもタイプI線維の萎縮が優位である。

5: 筋力強化の初期効果は動員される運動単位が増加することによる。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第37問

運動療法で正しいのはどれか。

1: 自動運動とは重力に抗して行う運動のことである。

2: 自動介助運動とは最小重力肢位で行う運動のことである。

3: 等尺性運動は等張性運動よりも筋持久力増強効果が大きい。

4: 等速性運動では低速運動の方が高速運動より大きな筋力が発揮できる。

5: 重錘を用いた運動では全可動域にわたって筋に加わる負荷が変化しない。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第22問

筋収縮について誤っているのはどれか。

1: 収縮によって熱を産生する。

2: 収縮のエネルギー源はATPである。

3: 滑り説(sliding theory)で説明される。

4: 筋長が変化しても発生する張力は等しい。

5: 筋の発生する張力は断面積に比例する。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第63問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動単位には求心性線維が含まれる。

2: 活動電位の発射頻度は200回/秒を超える。

3: 精密な働きをする筋では神経支配比が大きい。

4: 同じ運動単位の筋線維は同一の筋線維タイプからなる。

5: 筋を徐々に収縮すると大きな運動単位が先に活動を始める。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第22問

筋生理について誤っているのはどれか。

1: 赤筋は白筋に比べて長時間にわたる収縮が可能である。

2: 筋質量の75%は蛋白質である。

3: 神経筋接合部での興奮の伝達は神経から筋への一方向である。

4: 活動電位は筋収縮に先行して発生する。

5: 乳酸の蓄積は筋疲労の化学的原因である。

- 答え:2

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第62問

骨格筋について正しいのはどれか。

1: 活動電位は筋収縮に遅れて発生する。

2: 伸張反射の感覚受容器は筋紡錘である。

3: 筋に単一刺激を加えると強縮が生じる。

4: 神経筋接合部にはアドレナリン受容体が分布する。

5: 筋小胞体から放出されたNa+がトロポニンに結合する。

- 答え:2

- 解説:骨格筋に関する正しい選択肢は、伸張反射の感覚受容器が筋紡錘であることです。他の選択肢は誤りで、活動電位の発生や筋収縮のメカニズム、神経筋接合部の受容体、筋小胞体から放出されるイオンに関する誤った情報が含まれています。

- 選択肢1は間違いです。活動電位は筋収縮の前に発生し、筋収縮を引き起こすシグナルとなります。

- 選択肢2は正しいです。伸張反射の感覚受容器は筋紡錘であり、筋が伸ばされると筋紡錘が刺激され、神経信号が発生します。

- 選択肢3は間違いです。筋に単一刺激を加えるとツイッチが生じます。強縮は筋に反復刺激を加えることで生じる現象です。

- 選択肢4は間違いです。神経筋接合部にはアセチルコリン受容体が分布し、アセチルコリンが結合することで筋収縮が引き起こされます。アドレナリン受容体は中枢神経系に分布しています。

- 選択肢5は間違いです。筋小胞体から放出されるのはCa2+であり、これがトロポニンに結合することで筋収縮が引き起こされます。Na+は筋収縮のプロセスには関与していません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第39問

遠心性筋収縮で誤っているのはどれか。

1: 鉄棒の懸垂で体を引き上げるときの大胸筋の活動

2: 水の入ったバケツを台の上から床へ下ろすときの上腕二頭筋の活動

3: 正常歩行の踵接地直後の前脛骨筋の活動

4: 正常歩行の遊脚後期におけるハムストリングスの活動

5: 階段下降時の支持脚における大腿四頭筋の活動

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第38問

運動単位について正しいのはどれか。

1: 運動単位には求心性線維が含まれる。

2: 同じ筋肉内では小さな運動単位は持久性に優れる。

3: 随意運動時には大きな運動単位ほど先に活動を始める。

4: 同じ筋肉内では筋線維のタイプは同じである。

5: 発射頻度は200~500回/秒である。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第40問

高齢者の筋で誤っているのはどれか。

1: 運動単位数が増加する。

2: タイプII線維の萎縮が強い。

3: 筋断面積が減少する。

4: 筋力増強効果はみられる。

5: 持久力は筋力に比較して維持される。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第62問

骨格筋の収縮について誤っているのはどれか。

1: 電気刺激を与えた場合に筋活動電位が収縮に先行して生じる。

2: 支配神経に単一刺激を加えて起こる収縮を単収縮という。

3: 単収縮が連続して起こると階段現象がみられる。

4: 刺激頻度を5~6 Hzに上げると強縮が起こる。

5: 速筋は遅筋に比べ強縮を起こす刺激頻度の閾値が高い。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第98問

筋の他動的持続伸張で誤っているのはどれか。

1: 手指屈筋群は手関節掌屈位で行う。

2: 手関節屈筋群は前腕回外位で行う。

3: 腸腰筋は対側の股関節屈曲位で行う。

4: 大腿直筋は股関節伸展位で行う。

5: 腓腹筋は膝関節伸展位で行う。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第61問

骨格筋の収縮について誤っているのはどれか。

1: 筋小胞体はCa2+を貯蔵している。

2: 活動電位は筋収縮に先行して発生する。

3: 神経筋接合部にはニコチン受容体が分布する。

4: 支配神経に単一の刺激を加えると強縮が起こる。

5: 単収縮が連続して起こると階段現象がみられる。

- 答え:4

- 解説:骨格筋の収縮に関する知識を確認する問題です。筋小胞体の役割や活動電位の関係、神経筋接合部の構造、刺激と収縮の関係、階段現象について理解しておく必要があります。

- 筋小胞体はCa2+を貯蔵しており、筋収縮時に放出されることで筋収縮が引き起こされます。このため、選択肢1は正しいです。

- 活動電位は筋収縮に先行して発生し、これによって筋収縮が生じます。選択肢2は正しいです。

- 神経筋接合部にはニコチン受容体が分布し、神経終末から放出されるアセチルコリンが受容体に結合することで筋収縮が引き起こされます。選択肢3は正しいです。

- 支配神経に単一の刺激を加えると単収縮が起こりますが、強縮は頻回の刺激が必要です。このため、選択肢4は誤りであり、正解です。

- 単収縮が連続して起こるように反復刺激を加えると、収縮力は次第に大きくなる現象を階段現象といいます。選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第39問

筋力増強トレーニングの効果で正しいのはどれか。

1: 自動介助運動では効果は得られない。

2: 筋肥大が生じるまで効果は得られない。

3: 最大抵抗を用いれば月1回の運動で効果が得られる。

4: 等運動性運動ではトレーニングに用いた運動速度付近で大きな効果が得られる。

5: 最大筋力に対して極めて弱い抵抗運動であっても回数を増やすことで効果が得られる。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第1問

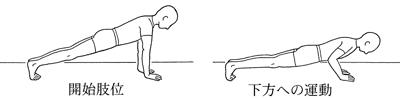

腕立てふせの開始肢位と下方への運動の図である。下方運動時の運動学的分析で誤っているのはどれか。

1: 頸部伸筋群の活動は等尺性収縮である。

2: 肩甲骨は内転運動を行う。

3: 肩関節は伸展運動を行う。

4: 肘関節で主に活動している筋は屈筋群である。

5: 股関節で主に活動している筋は屈筋群である。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第77問

低周波刺激で誤っているのはどれか。

1: 筋の発生張力は刺激強度に依存する。

2: 筋収縮には、刺激の持続時間が短いほど強い刺激を必要とする。

3: 正常筋は脱神経筋より順応を起こしやすい。

4: 正常筋の不応期は脱神経筋の不応期より短い。

5: 脱神経筋は正常筋に比べて短い刺激持続時間で反応する。

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第39問

機器を使用しなければ実施できないのはどれか。

1: 等尺性運動

2: 漸増抵抗運動

3: 等運動性運動

4: 遠心性等張性運動

5: 求心性等張性運動

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第72問

基本肢位からの股関節の運動について正しいのはどれか。

1: 屈曲時に腸脛靱帯は緊張する。

2: 伸展時に坐骨大腿靱帯は緊張する。

3: 外転時に大腿骨頭靱帯は緊張する。

4: 内旋時に恥骨大腿靱帯は緊張する。

5: 屈曲時に腸骨大腿靱帯は緊張する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する