第48回午後第39問の類似問題

第40回午後:第73問

中心性頸髄損傷の特徴で正しいのはどれか。

1: 小児に多い。

2: 頸部過屈曲によって生じる。

3: 頸椎の脱臼骨折を伴う。

4: 運動障害は上肢よりも下肢の方が著しい。

5: 会陰部の感覚は残存する。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第69問

誤っている組合せはどれか。

1: 鶏状歩行-多発筋炎

2: 小刻み歩行-多発性脳梗塞

3: 失調性歩行-脊髄小脳変性症

4: すくみ足歩行-パーキンソン病

5: 動揺性歩行-デュシェンヌ型筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第45問

脳卒中片麻痺患者の反張膝への対応で適切なのはどれか。

1: 骨盤前傾位での歩行指導

2: 短下肢装具足継手の底屈制限

3: ターンバックル付膝装具の使用

4: 患肢での片脚立位訓練

5: ハムストリングスの持続的伸張

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第30問

脳性麻痺児の粗大運動能力を評価する尺度はどれか。

1: PEDI

2: GMFM

3: K-ABC

4: WeeFIM

5: MACS〈Manual ability classification system for children with cerebral palsy〉

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第22問

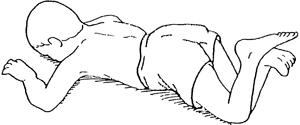

脳性麻痺児を腹臥位にすると図のような姿勢をとった。観察できる姿勢反射はどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 緊張性頸反射

3: 交叉性伸展反射

4: ランドウ反応

5: 連合反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第98問

脳卒中片麻痺のADL指導で正しいのはどれか。

1: 前方いざり移動では健側上肢を殿部の前に置く。

2: 歩行用の手すりは引っぱるように誘導する。

3: 便器の高さは車椅子の座面よりも低くする。

4: ベッドは健側が壁側にくるようにする。

5: 椅子からの立ち上がりでは、まず健側足部を引き寄せる。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第47問

歩行時に若年者よりも高齢者の方が大きいのはどれか。

1: 歩 隔

2: 歩 幅

3: 骨盤回旋

4: 遊脚相/立脚相比

5: 頭部の上下動の振幅

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第2問

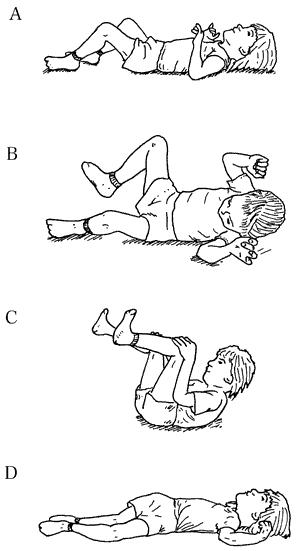

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第16問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 逃避反射

2: 陽性支持反応

3: 交叉性伸展反射

4: 緊張性迷路反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

脳性麻痺児を腹臥位にすると図のような姿勢をとった。観察できる姿勢反射はどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 緊張性頸反射

3: 交叉性伸展反射

4: モロー反射

5: 連合反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第73問

失調症の歩行時に出現しやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔の拡大

2: 歩行速度の漸増

3: 二重支持期の短縮

4: 前傾前屈姿勢

5: 不規則な歩調

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第47問

正常歩行で誤っているのはどれか。

1: 重心点の高さは踵接地期に最低となる。

2: 骨盤後傾は立脚相中期に最大となる。

3: 骨盤の支持脚側への側方移動は股内転によって起こる。

4: 股関節は遊脚相初期から屈曲する。

5: 膝関節は立脚相後半に伸展する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第35問

8歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。動揺性歩行を呈し、手すり使用で階段昇降可能。床からの立ち上がりでは登はん性起立がみられる。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.車椅子駆動練習イ.大腿四頭筋の筋力維持訓練ウ.傾斜台での下腿三頭筋の持続伸張エ.シューホーンブレース装着での歩行オ.ナイト型装具装着での立位バランス訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第91問

義足が長すぎるときの異常歩行で誤っているのはどれか。

1: 健側の伸び上がり歩行

2: 外転歩行

3: 分回し歩行

4: 義足側への体幹側屈

5: 歩幅の左右不均衡

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第10問

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先度が高いのはどれか。

1: 電動車椅子の購入を家族に提案する。

2: 下肢の漸増抵抗運動を行う。

3: 四つ這い移動の練習を行う。

4: 松葉杖歩行の練習を行う。

5: 体幹装具を装着させる。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

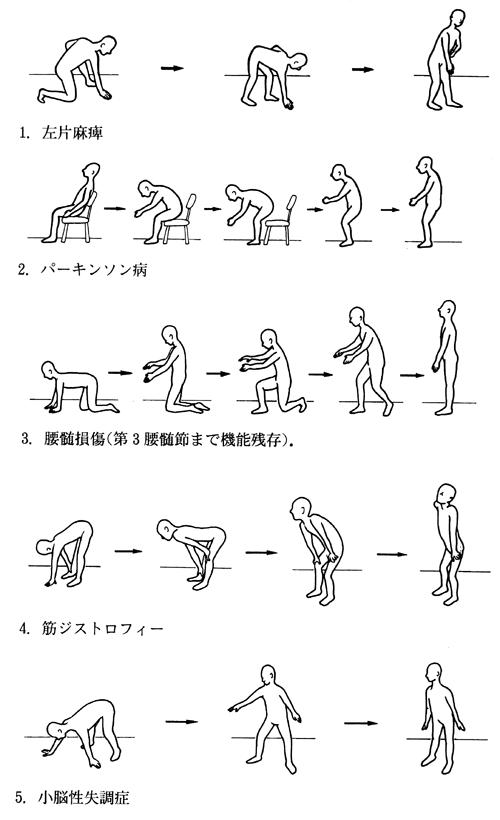

第35回午前:第31問

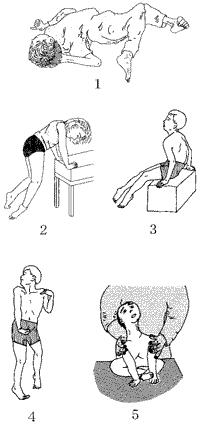

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

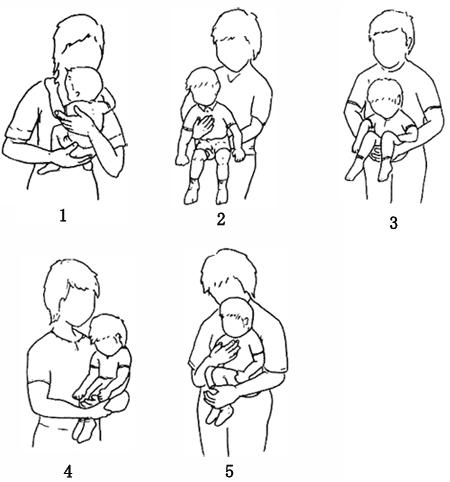

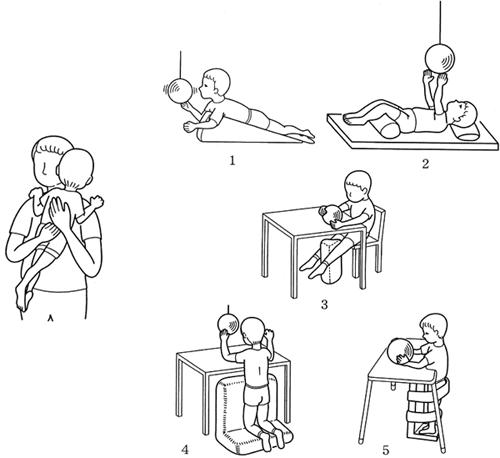

第39回午前:第16問

4歳の脳性麻痺児。抱っこでは常に図のような姿勢を示す。この児の遊びの姿勢で適切でないのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

脳血管障害の片麻痺について正しいのはどれか。

1: 四肢の遠位部と比べて四肢の近位部の回復が遅れることが多い。

2: 上肢の麻痺と比べて下肢の麻痺の回復が遅れることが多い。

3: 上肢に痙縮があると肘関節が屈曲することが多い。

4: 共同運動が出現した後に連合反応が出現する。

5: 発症直後は筋緊張が高まることが多い。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する