答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第48回 午後 第39問

20件の類似問題

脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。 ...

広告

76

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1

体幹の側方動揺が大きい。

2

股・膝関節の屈曲が大きい。

3

股関節が内転位になりやすい。

4

足先から接地する。

5

上肢は伸展位をとる。

72

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1

体幹の動揺は少ない。

2

肩関節は内転位になりやすい。

3

肘関節は伸展位になりやすい。

4

股関節は内転位になりやすい。

5

膝関節は伸展位になりやすい。

29

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

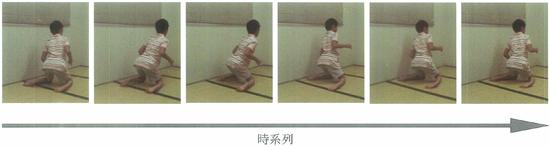

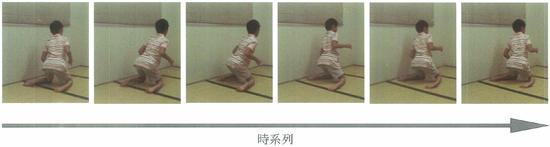

12歳の女児。痙直型両麻痺。膝歩きの様子(別冊No. 10)を別に示す。本児の動作を正常と比較した場合の特徴で正しいのはどれか。

1

支持基底面が狭い。

2

重心の側方移動が小さい。

3

重心の位置が低い。

4

上肢の筋緊張が低い。

5

体幹の軸回旋が大きい。

62

第41回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

慢性期片麻痺患者の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1

麻痺側の立脚相は非麻痺側より短い。

2

麻痺側の遊脚相の膝屈曲角度は非麻痺側より小さい。

3

麻痺側の遊脚相で麻痺側の股関節は外転する。

4

非麻痺側の立脚相で体幹は麻痺側に側屈する。

5

歩隔は正常歩行より広い。

47

第44回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

歩行時に若年者よりも高齢者の方が大きいのはどれか。

1

歩 隔

2

歩 幅

3

骨盤回旋

4

遊脚相/立脚相比

5

頭部の上下動の振幅

広告

41

第34回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1

立脚期の短縮

2

遊脚期の股関節内旋

3

尖 足

4

足部の内反

5

反張膝

31

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1

立脚相の足内側接地

2

立脚相の膝関節外側動揺

3

遊脚相の内反尖足

4

遊脚相の膝関節過伸展

5

遊脚相の股関節外転外旋

61

第38回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1

立脚相の短縮

2

遊脚相の股関節内旋

3

尖足

4

足部の内反

5

反張膝

42

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1

分回し歩行

2

加速歩行

3

小刻み歩行

4

健側立脚期の短縮

5

患側足尖内側縁での接地

48

第34回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

小児歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1

前額面に比べて矢状面では安定している。

2

上肢は肘屈曲位である。

3

足底全体で接地する。

4

遊脚期に股関節は外転する。

5

歩隔は大きい。

広告

28

第50回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

Duchenne型筋ジストロフィー児にみられる異常歩行はどれか。

1

踵打ち歩行

2

小刻み歩行

3

逃避性歩行

4

動揺性歩行

5

酩酊歩行

74

第50回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

正常歩行時の重心移動幅の減少への関与が小さいのはどれか。

1

骨盤傾斜

2

二重膝作用

3

膝関節の回旋

4

骨盤の回旋運動

5

骨盤の側方移動

72

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

脳卒中片麻痺歩行の特徴でないのはどれか。

1

体幹側屈

2

腰椎前弯増強

3

下肢分回し

4

反張膝

5

内反尖足

15

第49回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

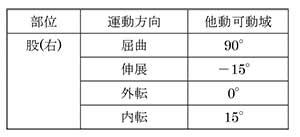

右股関節の可動域を下表に示す。予想される歩行時の特徴はどれか。

1

左の歩幅の減少

2

腰椎前弯の減少

3

左伸び上がり歩行

4

上肢の振り幅の増加

5

左Trendelenburg徴候

30

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

12歳の女児。痙直型両麻痺。膝歩きの様子を示す。本児の異常な膝歩き動作の原因として可能性が低いのはどれか。

1

体幹伸展筋群の過活動

2

腹筋群の低活動

3

股関節伸筋群の低活動

4

股関節屈筋群の過活動

5

股関節内転筋群の過活動

広告

91

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

義足が長すぎるときの異常歩行で誤っているのはどれか。

1

健側の伸び上がり歩行

2

外転歩行

3

分回し歩行

4

義足側への体幹側屈

5

歩幅の左右不均衡

77

第40回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

小児の歩行で正しいのはどれか。

1

独歩開始時から踵接地がみられる。

2

歩幅に対する歩隔の比率は発達とともに増加する。

3

両脚支持期は発達とともに増加する。

4

ケイデンスは発達とともに減少する。

5

上肢肢位は発達とともに挙上位となる。

74

第60回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

正常歩行で正しいのはどれか。

1

立脚相の後半は抑制期である。

2

重心は立脚中期で最も側方へ移動する。

3

前額面において遊脚側の骨盤は上方傾斜する。

4

歩行速度が速くなると遊脚相の比率は低下する。

5

遊脚相で下肢が体幹の後方にある時期を減速期という。

73

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

失調症の歩行時に出現しやすいのはどれか。2つ選べ。

1

歩隔の拡大

2

歩行速度の漸増

3

二重支持期の短縮

4

前傾前屈姿勢

5

不規則な歩調

95

第60回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

高齢者の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1

歩隔の減少

2

歩幅の減少

3

歩行率の増加

4

遊脚期の延長

5

両脚支持期の短縮

広告