第48回午後第20問の類似問題

第46回午前:第4問

体重60 kgの患者が30°挙上した起立台に乗っている。両側下肢への荷重量はどれか。ただし、摩擦は無視できるものとし、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。

1: 20.0 kgw

2: 30.0 kgw

3: 42.4 kgw

4: 51.9 kgw

5: 60.0 kgw

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

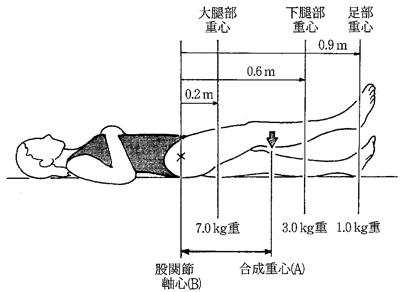

背臥位で右下肢挙上位を保持している図を示す。各部の重量、重心位置、股関節軸心からの水平距離を示している。下肢の合成重心(A)から股関節軸心(B)までの距離を求めよ。ただし、小数点以下第3位を四捨五入する。

1: 0.31 m

2: 0.34 m

3: 0.37 m

4: 0.40 m

5: 0.43 m

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第33問

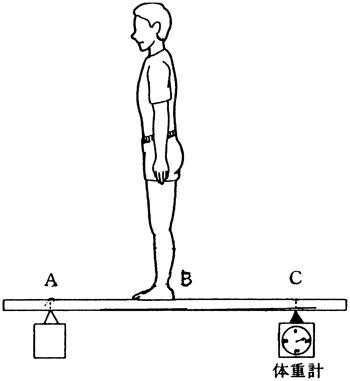

体重60 kgの人が図のように立位姿勢を保持したとき、体重計は24 kgを示した。足圧中心は踵(B)から何 cm前方にあるか。ただし、AB間は50 cm、AC間は100 cmとする。

1: 6 cm

2: 10 cm

3: 14 cm

4: 18 cm

5: 22 cm

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

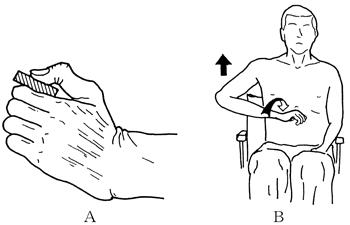

図A、Bの動作を示す頸髄損傷者である。握力は測定不可能であるが、極く軽い物品は図Aのような把持形態を用い、図Bのような肩関節外転運動を伴った回内運動が可能である。なお、顔にかかった掛け布団を払いのける動作は困難である。この患者の車椅子操作について正しいのはどれか。

1: ADL自立のためには電動車椅子が必要である。

2: 手とハンドリムに適切な摩擦が得られればハンドリムのノブは不要である。

3: 車椅子前進駆動には広背筋と上腕三頭筋が強く作用する。

4: 車椅子上での臀部の徐圧は部分的であっても自力では不可能である。

5: 体幹を前屈しフットプレートに手を届かせる方法はない。

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第46問

誤っているのはどれか。 ア.側臥位で下側の上下肢を屈曲すると安定する。イ.四つ這い位では両膝・下腿に約60%の荷重が加わる。ウ.椅子座位の重心線は足底面の後方を通る。エ.膝立ち位の支持基底面は両大腿で形成される。オ.立位での矢状面の重心線は外果を通る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第5問

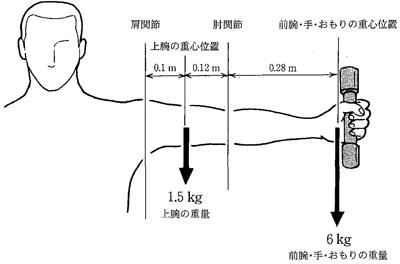

図は立位で5 kgのダンベルを持ち水平位に保持している。肩関節外転筋群が作り出している反時計回りの力のモーメントで正しいのはどれか。(1 kg重=10 Nとする)

1: 16.8 Nm

2: 18.3 Nm

3: 30.0 Nm

4: 31.5 Nm

5: 75.0 Nm

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第7問

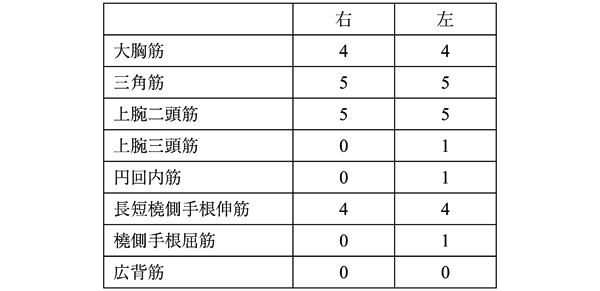

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第61問

脳卒中の平行棒内移動練習で誤っている組合せはどれか。

1: 椅子からの立ち上がり - 平行棒を下方に押して立ち上がる。

2: 患側肢での体重支持 - 患側膝関節軽度屈曲位で体重を負荷する。

3: 左右肢の体重移動 - 最初は横方向、次に前後方向で行う。

4: 健側肢の振り出し - 患側股関節の伸展を意識させる。

5: 患側肢の振り出し - 健側で伸び上がり振り出す。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第6問

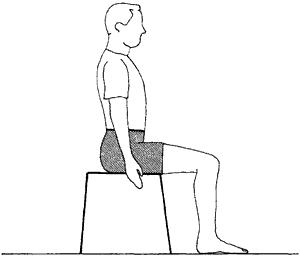

健常者が図に示す姿勢からゆっくりと立ち上がる過程で正しいのはどれか。

1: 初期の股関節屈曲運動に伴い、体重心は前上方へ移動する。

2: 殿部離床直後、股関節は最大屈曲位となる。

3: 殿部離床直後、体重心の床への投影点は支持基底面の外にある。

4: 殿部離床後、膝関節はいったん屈曲する。

5: 殿部離床後、足関節は単調に背屈する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第92問

杖について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: T字杖の握りは腸骨稜の高さにする。

2: 杖には支持基底面を広げる機能がある。

3: カナディアン杖は体重を1点で支持する。

4: 患肢の免荷では杖を健側につくことを原則とする。

5: 杖で階段を上がるには杖、患側、健側の順に接地する。

- 答え:2 ・4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

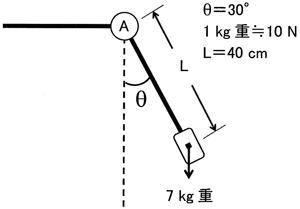

第49回午前:第20問

図のように、棒の先に7 kg重の錘を付けた。このときのAにかかるトルクはどれか。ただし、棒の重量は無視できるものとする。

1: 7 Nm

2: 12 Nm

3: 14 Nm

4: 21 Nm

5: 25 Nm

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

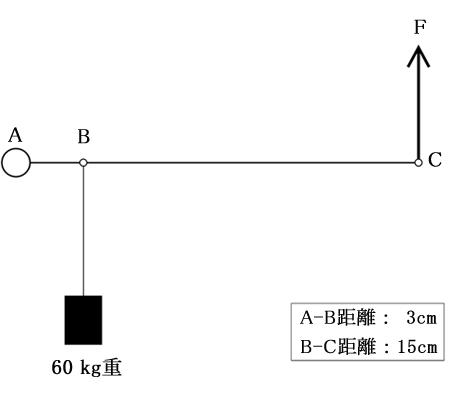

第50回午後:第19問

てこを図に示す。Aを支点とした棒のB点から60 kg重の錘を糸で垂らした。棒を水平に支えるためにC点にかかる力F(N)はどれか。ただし、1 Nを100 g重とし、棒と糸の質量は無視できるものとする。

1: 60 N

2: 80 N

3: 90 N

4: 100 N

5: 120 N

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第42問

上腕義手で正しいのはどれか。

1: コントロールシステムの操作効率は70%以上必要である。

2: 口の前でのフックの開大は100%開大が必要である。

3: 23 kgの牽引力に対してソケットのずれは4 cm以上移動してはならない。

4: 肘完全屈曲に要する肩の屈曲角度は45° 以内である。

5: 肘を90°から屈曲するのに必要な力は6.0 kgを越えてはならない。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する