第48回午前第62問の類似問題

第39回午前:第86問

電気刺激で正しいのはどれか。

1: 周波数が高いと筋疲労が起こりやすくなる。

2: 波形の傾きが急なほど閾値は高くなる。

3: パルス幅が広いほど閾値は高くなる。

4: 刺激部位の抵抗が小さいと熱が発生しやすくなる。

5: 電流の密度は電極面積に比例する。

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第21問

骨格筋で誤っているのはどれか。

1: 成人では体重の40%を占める。

2: 筋収縮にはカルシウムイオンが関与する。

3: 姿勢保持筋は赤筋線維が多い。

4: ミトコンドリアは白筋線維に多い。

5: 筋線維に横紋がみられる。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第61問

骨格筋の構造で筋収縮時に長さが一定なのはどれか。2つ選べ。

1: A帯

2: H帯

3: I帯

4: Z帯

5: 筋節

- 答え:1 ・4

- 解説:骨格筋の構造には、A帯、H帯、I帯、Z帯、筋節などがあります。筋収縮時に長さが一定なのはA帯とZ帯です。

- A帯は暗く見える暗帯で、筋収縮時でも長さは一定です。これは、筋収縮時にアクチンとミオシンの相互作用により力が発生するためです。

- H帯は筋収縮時に次第に短くなります。これは、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの中心に向かって移動するためです。

- I帯は明るく見える明帯で、筋収縮時に次第に短くなります。これは、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントに引き寄せられることで、I帯の長さが短くなるためです。

- Z帯は筋収縮時でも長さは一定です。これは、Z帯が筋線維の構造を維持する役割を果たしており、筋収縮時にもその機能が変わらないためです。

- 筋節はZ帯とZ帯の間の距離で、筋収縮の機能的単位です。筋収縮時にはH帯などが短くなるため、筋節も短縮します。従って、筋節は筋収縮時に長さが一定ではありません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

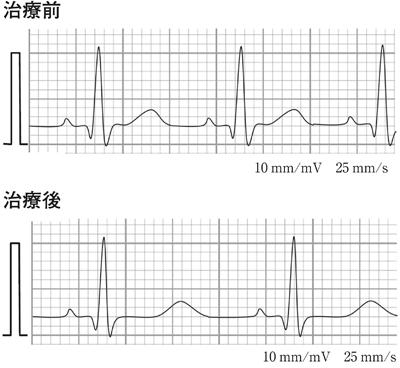

第57回午後:第11問

治療前後の心電図を示す。治療の作用として正しいのはどれか。

1: 不応期の短縮

2: 心収縮力の増強

3: 房室間の伝導の抑制

4: 洞房結節の脱分極促通

5: 心室筋の活動電位持続時間の延長

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

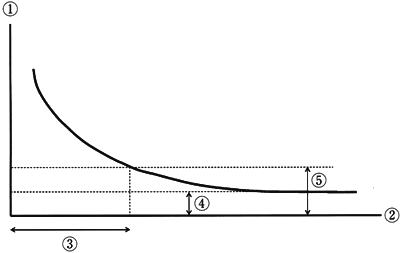

第48回午後:第7問

測定筋の電気刺激特性を図に示す。図中の番号の説明で正しいのはどれか。

1: ①刺激の頻度

2: ②刺激の持続時間

3: ③基電流

4: ④時値

5: ⑤時定数

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第21問

骨格筋の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.ミオグロビン含有量により色が異なる。イ.内臓筋に比べて電気刺激閾値が高い。ウ.自律性をもつ。エ.内臓筋に比べて疲労しにくい。オ.支配神経の性質により筋線維タイプが決まる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第84問

筋萎縮性側索硬化症で適切なのはどれか。

1: 筋の圧痛

2: 筋線維束攣縮の存在

3: 近位筋優位の筋萎縮

4: 筋電図の低振幅電位

5: 筋生検上、顕著な壊死線維の存在

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第21問

骨格筋と比較した場合の平滑筋の特徴はどれか。

1: 単核細胞である。

2: 横紋が見られる。

3: 体性神経支配である。

4: 電気刺激閾値が低い。

5: 運動は随意的である。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第38問

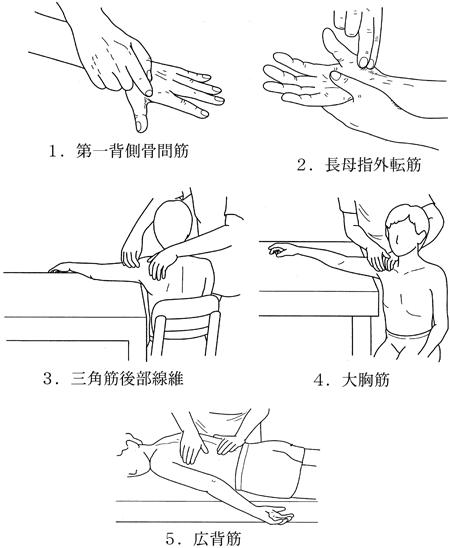

筋力増強運動として求心性収縮を用いた抵抗運動を行う際、対象筋と運動方向の組合せで正しいのはどれか。

1: ハムストリングス――膝関節屈曲90°位での股関節伸展

2: 上腕二頭筋―――――肘関節伸展0°位かつ前腕回外位での肩関節伸展

3: 上腕三頭筋―――――肘関節屈曲90°位での肩関節水平内転

4: 前脛骨筋――――――足外がえし位での足関節背屈

5: 中殿筋―――――――股関節伸展0°位での股関節外転

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第21問

骨格筋線維で正しいのはどれか。

1: タイプⅠ線維は酸化還元酵素活性が低い。

2: タイプⅠ線維は疲労しやすい。

3: タイプⅡa線維は単収縮速度が遅い。

4: タイプⅡb線維は解糖活性が高い。

5: タイプⅡb線維はミオグロビンが多い。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第48問

運動処方で誤っているのはどれか。

1: 等張性運動は等尺性運動よりも収縮期血圧の上昇が少ない。

2: 代謝当量(METs)は安静臥位での酸素摂取量を基準にしている。

3: Hugh-Jones分類のII度では階段を上ると息切れが起こる。

4: 最大運動負荷試験では運動終点(エンドポイント)まで負荷を加える。

5: 嫌気性代謝閾値(AT)は最大酸素摂取量の約60%である。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第22問

神経伝導で正しいのはどれか。

1: 体温の低い方が速い。

2: 髄鞘のない方が速い。

3: 線維直径の太い方が速い。

4: 線維が長いと活動電位は減衰する。

5: 線維の途中を刺激すると刺激部位から片側性に伝導する。

- 答え:3

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する