第47回午後第14問の類似問題

第55回午前:第10問

70歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。自宅で頻回に転倒し、日常生活に支障をきたすようになった。この患者に対する指導として適切なのはどれか。

1: 直線的な方向転換をする。

2: 歩行時に体幹を屈曲する。

3: 車椅子駆動の方法を指導する。

4: リズムをとりながら歩行する。

5: 足関節に重錘バンドを装着して歩行する。

- 答え:4

- 解説:Parkinson病の患者に対する指導として適切なのは、リズムをとりながら歩行することです。これは、視覚や聴覚の刺激を利用した運動が大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 直線的な方向転換は、Parkinson病患者には適切ではありません。方向転換の際は、大きく弧を描くように方向転換するようにするとよいです。

- 歩行時に体幹を屈曲することは、Parkinson病患者には適切ではありません。体幹前傾は、胸郭の可動制限を生じ、呼吸の障害を呈しやすいため、歩行時は体幹を可能な範囲で伸展するよう指導することが適切です。

- 車椅子駆動の方法を指導することは、Hoehn & Yahrの重症度ステージⅢの患者には必要性が低いです。歩行障害がみられるものの、歩行自体は可能であるため、車椅子の駆動は今後ステージが進むことを想定して練習しておいてもよいが、運動学習や認知に障害がなければ必要性は低いです。

- リズムをとりながら歩行することは、Parkinson病患者に適切な指導です。視覚や聴覚の刺激を利用した運動は、大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 足関節に重錘バンドを装着して歩行するとよいのは、脊髄小脳変性症患者などの運動失調を呈する患者であり、Parkinson病患者には適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第63問

片麻痺患者のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 急な登り坂は健側を山側にして横歩きする。

2: 敷居をまたぐときは健側から行う。

3: 車椅子の座面は低めに設定する。

4: 浴槽へは患側から入る。

5: 脱衣は健側から行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第27問

65歳の男性。頸髄不全損傷。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事は普通食を柄つきスプーンで自立。着替え、トイレ動作は部分介助。入浴は全介助。臥位から自力で起き上がり端座位をとれるが、車椅子への移乗は全介助。移動は車椅子で自立。排便・排尿は時々失禁がある。Barthel indexは何点か。

1: 35点

2: 40点

3: 45点

4: 50点

5: 55点

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第90問

片麻痺患者のADLで誤っているのはどれか。

1: 車椅子からベッドへの移乗は患側から近づく。

2: 椅子から立ち上がるときは健側下肢を後方に引く。

3: 階段は患側から降りる。

4: ズボンは患側からはく。

5: シャツは健側から脱ぐ。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第20問

26歳の男性。オートバイ事故によるびまん性軸索損傷。2週間意識不明であった。受傷後2か月経過。病棟からの情報では、食事、整容は粗雑だが自立。車椅子への移乗は不安定で、ひとりでベッドから乗り移って転倒する。車椅子での自立走行は可能。自分の部屋を間違える。作業療法の開始時の評価項目で適切でないのはどれか。

1: 認知機能

2: 記憶

3: 運動・感覚機能

4: ADL

5: IADL

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

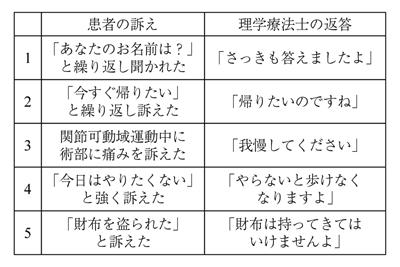

第56回午後:第18問

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

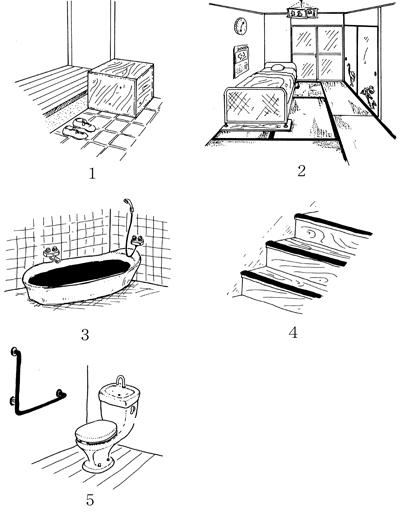

第36回午前:第22問

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第66問

人工股関節術後のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 靴ひもは椅子座位で外転、外旋して結ぶ。

2: 床のものは患側を後ろにずらして拾う。

3: 低い椅子に深く腰をかける。

4: 側臥位では外転位を保持する。

5: 寝る時はベッドを使用する。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

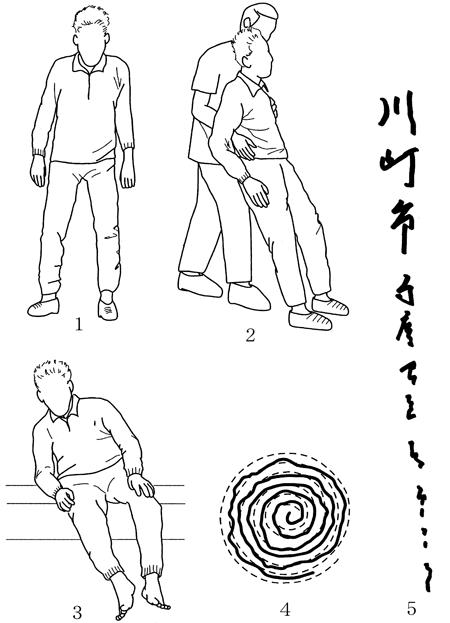

第39回午前:第11問

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する