第47回午後第14問の類似問題

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

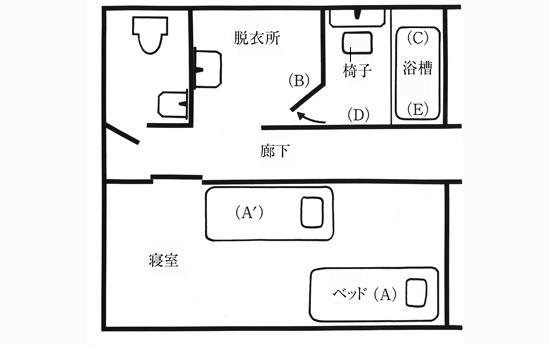

第56回午後:第9問

58歳の男性。脊髄小脳変性症。脊随小脳変性症の重症度分類(厚生省、1992)の下肢機能障害III度、上肢機能障害II度である。脱衣所と洗い場の段差はなく、浴槽は据え置き式で、高さは50 cmであった。住環境整備について誤っているのはどれか。

1: ベッド(A)を(A´)に移動する。

2: 開き戸(B)を外開きから内開きに変更する。

3: 浴槽内の(C)の位置に浴槽台を設置する。

4: 洗い場の壁(D)に横手すりを設置する。

5: 浴槽の(E)の位置にバスボードを設置する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1: 和式トイレを使用する。

2: 椅子に座る際には足を組む。

3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

- 答え:4

- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。

- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。

- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。

- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。

- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。

- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第35問

呼吸器疾患患者へのADL指導で正しいのはどれか。

1: 食事動作:食事台を高くする。

2: 歯磨き動作:肩関節外転位の姿勢を保つ。

3: 上衣の更衣動作:前開きよりもかぶり型の衣服を選択する。

4: 下肢の洗体動作:長柄のブラシを使用する。

5: 洗髪動作:前かがみで洗う。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第35問

重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 筋力増強訓練は控える。

2: 家具の配置変更を検討する。

3: 歩隔をできるだけ狭くする。

4: 柄の細いスプーンを使用する。

5: 杖はできるだけ軽量なものを用いる。

- 答え:2

- 解説:重症度分類Ⅲ度(中等度)の脊髄小脳変性症の患者は、上肢全体の動作が拙劣で介助が必要な状態です。そのため、生活指導では患者の安全性や利便性を考慮した対応が求められます。

- 筋力増強訓練は、適切な指導のもとで行われる場合、患者の機能改善に役立ちます。ただし、無理な訓練は避けるべきです。

- 正解。家具の配置変更を検討することで、患者の移動や生活が容易になり、安全性も向上します。

- 歩隔を狭くすることは、バランスを崩しやすくなるため、適切ではありません。適切な歩行指導や補助具の使用が求められます。

- 柄の細いスプーンは、握力が弱い患者にとって使いづらいため、適切ではありません。柄の太いスプーンや特殊な形状のスプーンが適切です。

- 杖はできるだけ軽量なものを用いることは、患者にとって利便性が高いですが、重症度分類Ⅲ度の患者に対しては、より適切な介助や補助具の使用が求められます。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

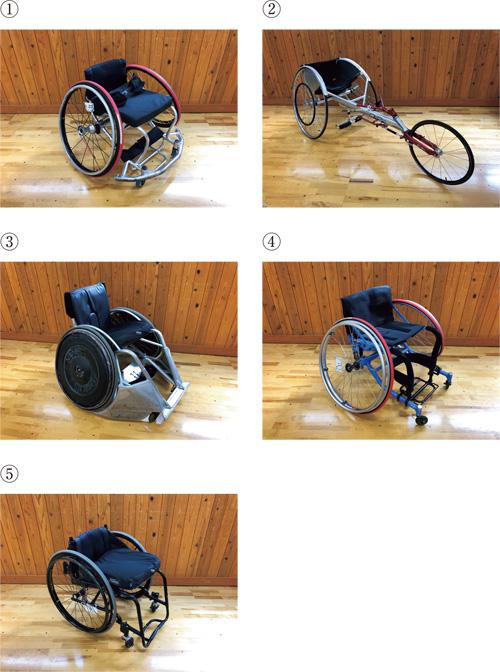

第57回午前:第10問

19歳の男性。バイク事故で受傷。脊髄損傷完全麻痺(第10胸髄節まで機能残存)。ADLは自立し、今後は車椅子マラソンを行うことを目標に作業療法に取り組んでいる。車椅子を示す。マラソン用車椅子はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1: 荷重応答期

2: 立脚中期

3: 立脚後期

4: 遊脚中期

5: 遊脚後期

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第6問

65歳の男性。Parkinson病。方向転換の不安定性や突進現象を伴う歩行障害が出現し始めた。ADLは動作に制限があるものの自立している。家業である洋裁店を妻や長男夫婦の手助けで行っている。この時点でのHoehn & Yahrの重症度分類ステージはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第19問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。AFOとT字杖とで屋内歩行が自立した。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自宅室内ではAFOを使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: セーターは座位で着脱する。

4: ズボンは立位で着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第35問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 健側下肢から階段を下りる。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 解説:後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導では、股関節の後方脱臼のリスクを考慮し、股関節屈曲・内転・内旋の複合や過度な屈曲位を避ける動作が適切である。

- 和式トイレで排泄する姿勢は、しゃがみ込む際に股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 割り座は、股関節屈曲・内転・内旋が複合した肢位で、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- あぐら座位での靴下着脱は、股関節外転・外旋位となるため、指導として適切である。ただし股関節の過度な屈曲には注意が必要である。

- 健側下肢から階段を下りると、術側の片側立脚位で体重を支持しながら遠心性屈曲を行うことになり、脱臼の危険性が高まるため、適切ではない。

- 椅子に座って床の物を拾うと、股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第10問

50歳の男性。Parkinson病。4年前から右足のふるえが出現し、抗Parkinson病薬を服用している。ADLは自立し、家事を行うことはできているが、作業に時間がかかるようになった。最近、下り坂の途中で足を止めることができず、前方へ転倒するようになったという。Hoehn & Yahrの重症度分類のステージはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第45問

片麻痺のADL指導で正しいのはどれか。

1: 上着は麻痺側の袖から通す。

2: 四つ這い位からの立ち上がりは健側膝立ち位から行う。

3: 起きあがりは麻痺側に寝返って行う。

4: 階段は二足一段で麻痺側から上る。

5: 車椅子からの移乗は麻痺側斜め前方に移動する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児が使用する椅子で適切でないのはどれか。

1: 座面は両足底が床につく高さにする。

2: 座面に内転防止のパッドをつける。

3: 背もたれにヘッドレストをつける。

4: 体幹側屈防止のパッドをつける。

5: アームレストで前腕支持を助ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。

1: 入浴を禁止する。

2: 摂食状況を確認する。

3: 足部装具を装着させる。

4: 足関節の可動域訓練は禁忌である。

5: 踵部にドーナツ型クッションを使用する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第32問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 患側下肢から階段を昇る。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する