第47回午後第14問の類似問題

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第41問

脊髄小脳変性症の患者で、歩行可能であるが伝い歩きが主であり、方向転換時に不安定となってしまう場合の歩行補助具として適切なのはどれか。

1: T字杖

2: 歩行車

3: 交互型歩行器

4: ウォーカーケイン

5: ロフストランド杖

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

48歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。ADLの維持・向上のための指導で誤っているのはどれか。

1: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

2: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第31問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 更衣動作の前開きシャツは、非麻痺側上肢から着る。

2: 移動動作では、車椅子を麻痺側上下肢で操作する。

3: 更衣動作訓練の導入時には、丸首シャツを用いる。

4: 洗体動作では、長めのループ付きタオルで背中を洗う。

5: トイレ動作では、壁のL字型手すりを使って移乗する。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

48歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。ADLを維持・向上するための運動指導で誤っているのはどれか。

1: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

2: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

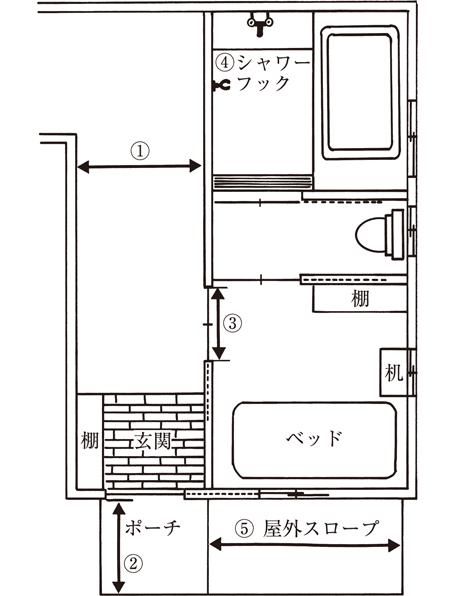

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

63歳の男性。脊髄小脳変性症により在宅生活を送っている。重症度分類は下肢Ⅲ度(中等度)、上肢Ⅳ度(重度)である。日常生活で使用する福祉用具で誤っているのはどれか。

1: ポータブルスプリングバランサー

2: キーボードカバー付きパソコン

3: シャワーチェアー

4: ポータブルトイレ

5: 歩行器

- 答え:1

- 解説:脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具を選ぶ問題です。重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は歩行が困難で、上肢Ⅳ度(重度)は手先の動作が拙劣な状態です。選択肢の中で誤っているものを選ぶ必要があります。

- ポータブルスプリングバランサーは、肩と肘関節運動を抗重力位で運動させる筋力を補うことができる。高位脊髄損傷や筋ジストロフィー、腕神経叢麻痺などの患者に適応となる。協調運動障害のある患者が使用しても、手指のコントロールは改善しない。このため、脊髄小脳変性症の患者には適切ではない。

- キーボードカバー付きパソコンは、協調運動障害があっても、他のキーに触れずに目的のキーだけを押せるように補助するものである。上肢Ⅳ度(重度)で手先の動作が拙劣な場合、有効である。

- シャワーチェアーを用いることで、失調による洗体時の転倒リスクを軽減することができる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- ポータブルトイレを用いることで、歩行が伝い歩きレベルの患者の移動距離を最小限にし、安全に排泄を行うことが可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 重症度分類下肢Ⅲ度(中等度)は、歩行器を用いることで歩行が可能となる。脊髄小脳変性症の患者に適切な福祉用具である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

自律神経障害を伴う脊髄小脳変性症において発症4年目で考えられる病態はどれか。

1: タンデム歩行は可能である。

2: 独歩は可能である。

3: 支持なしでの立ち上がりは可能である。

4: 介助歩行は可能である。

5: 寝たきりの状態である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第18問

80歳の男性。3年前に脳梗塞による右片麻痺を発症したが、独歩は可能であり、ADLは自立していた。肺炎のため1週間の安静臥床が続いた後、伝い歩きはできるものの独歩は困難となった。最も考えられる原因はどれか。

1: 褥瘡

2: 脳梗塞の再発

3: 下肢筋力低下

4: 呼吸機能低下

5: 精神機能低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第15問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に対するデイケアプログラムで優先すべき目標はどれか。

1: 気分の安定

2: 買い物の練習

3: 対人関係の改善

4: 家事動作の練習

5: 短期記銘力の向上

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第32問

Parkinson病患者のADL指導で適切なのはどれか。

1: 階段よりも傾斜路を利用する。

2: 食事には手関節固定装具を用いる。

3: 下衣の更衣はできるだけゆっくり行う。

4: 浴槽のへりの高さは洗い場の高さに合わせる。

5: 起き上がり動作の開始には視覚的外部刺激を利用する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に特徴的にみられる症状や障害で正しいのはどれか。

1: 幻 視

2: 人格変化

3: 意識混濁

4: 不全片麻痺

5: 視空間認知の障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第98問

脳卒中片麻痺のADL指導で正しいのはどれか。

1: 前方いざり移動では健側上肢を殿部の前に置く。

2: 歩行用の手すりは引っぱるように誘導する。

3: 便器の高さは車椅子の座面よりも低くする。

4: ベッドは健側が壁側にくるようにする。

5: 椅子からの立ち上がりでは、まず健側足部を引き寄せる。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよこの患者のADLで正しいのはどれか。

1: 寝返りには手すりが必要

2: 長座位保持には手すりが必要

3: 食事には長対立装具が必要

4: 更衣はズボンを除いて可能

5: 洋式トイレの使用が可能

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

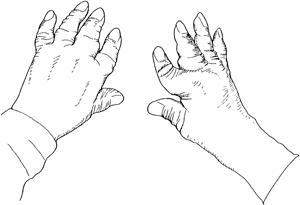

第37回午前:第10問

56歳の女性。慢性関節リウマチで図のような手の変形をきたしている。ADL指導で正しいのはどれか。

1: T字杖を用いる。

2: コックアップスプリントを用いる。

3: 握力強化のためにビンのフタを開ける。

4: マジックハンド型リーチャーを使う。

5: ボタンエイドを使う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する