第47回午後第13問の類似問題

第50回午前:第9問

25歳の女性。交通事故で頸椎脱臼骨折を受傷した。脊髄ショック期は脱したと考えられる。MMTで、肘屈曲は徒手抵抗に抗する運動が可能であったが、手関節背屈は抗重力位での保持が困難であった。肛門の随意的収縮は不能で、肛門周囲の感覚も脱失していた。目標とする動作で適切なのはどれか。

1: 起き上がり

2: 自動車運転

3: 側方移乗

4: 電動車椅子操作

5: トイレ移乗

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

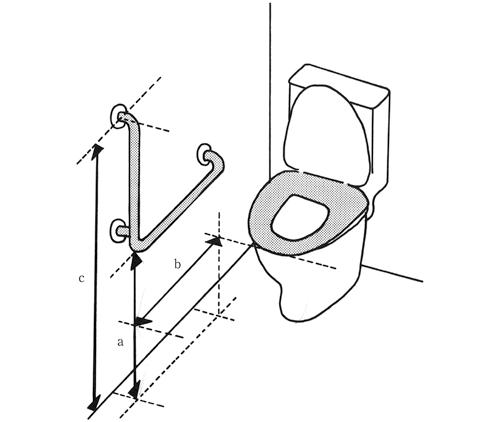

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第30問

脳卒中片麻痺の亜脱臼に対する肘屈曲型アームスリングのチェックアウトで正しいのはどれか。

1: 頸部で上肢を支持する。

2: 肩関節は内旋位とする。

3: 前腕は回外位とする。

4: 手関節は掌屈位とする。

5: 手部は肘関節より低くする。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第10問

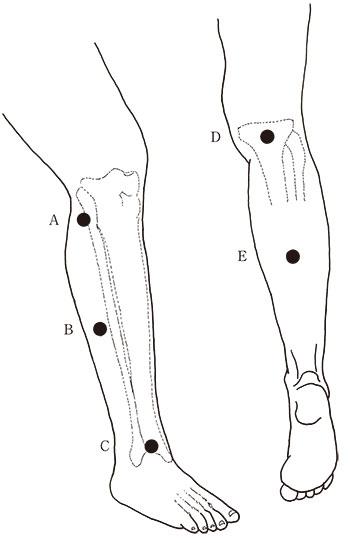

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

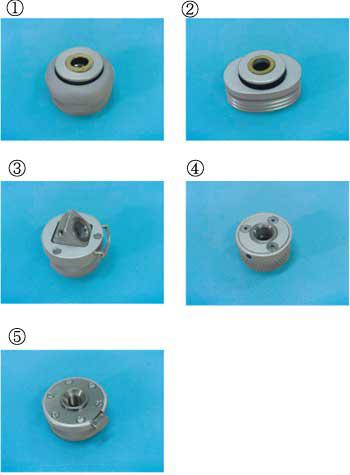

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1: 食事場面で患側にある食物を意識させる。

2: 体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3: 理学療法士は患側に立って治療を行う。

4: 車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5: 車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第7問

37歳の男性。事故による両前腕切断。現在仮義手で能動フックを使用しているが、ズボンや上着のジッパーの開閉、食事やトイレの後始末に不便を感じている。手継手を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

1: 筋力検査

2: 形態計測

3: 疼痛検査

4: 反射検査

5: 関節可動域検査

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第41問

外側ストラップ付き金属支柱付き短下肢装具の使用が最も適切なのはどれか。

1: 歩行中の膝折れ

2: 足クローヌス

3: 深部感覚障害

4: 内反尖足

5: 外反膝

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第5問

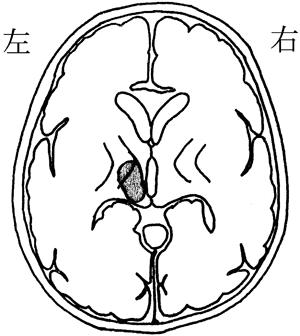

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。この患者の出血部位はどれか。2つ選べ。ア.脳梁イ.前障ウ.被殻エ.内包オ.視床

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

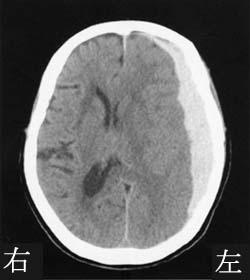

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

60歳の男性。50歳で筋萎縮性側索硬化症を発症し、自宅療養中である。舌を含めた全身に筋萎縮があり、上肢筋の萎縮は高度である。Danielsらの徒手筋力テストで肘・股・膝関節周囲筋3〜4、他は頸部・体幹を含め2。起き上がり動作と歩行とに介助を必要としている。自宅内での適切な移動方法はどれか。

1: 四つ這い移動

2: 標準型車椅子での移動

3: 肘をついてのいざり移動

4: ピックアップ歩行器歩行

5: 杖と装具とを使用した歩行

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

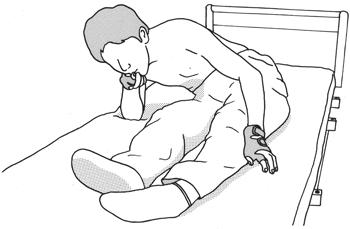

第54回午後:第10問

頸髄損傷完全麻痺者(第6頸髄節まで機能残存)が肘での体重支持を練習している図を示す。この練習の目的動作はどれか。

1: 導尿カテーテル操作

2: ベッド上での移動

3: 足上げ動作

4: 上着の着脱

5: 寝返り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

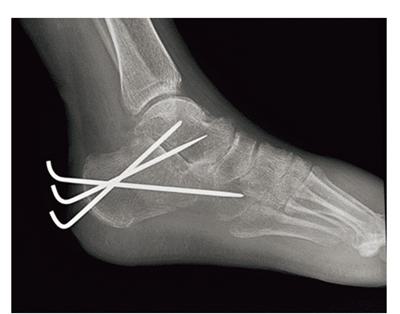

第57回午前:第8問

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第14問

65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2か月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。下肢の症状やバランス不良はみられない。右上肢において筋力低下が最も生じやすいのはどれか。

1: 三角筋

2: 上腕三頭筋

3: 上腕二頭筋

4: 尺側手根屈筋

5: 長橈側手根伸筋

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第94問

正しい組合せはどれか。

1: スウェーデン膝装具-動揺膝

2: 伸展制限付膝装具-後十字靱帯再建術後

3: 靴底の外側ウェッジ-外反膝

4: 膝パッド付膝装具-反張膝

5: オフセット継手付膝装具-大腿神経麻痺

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

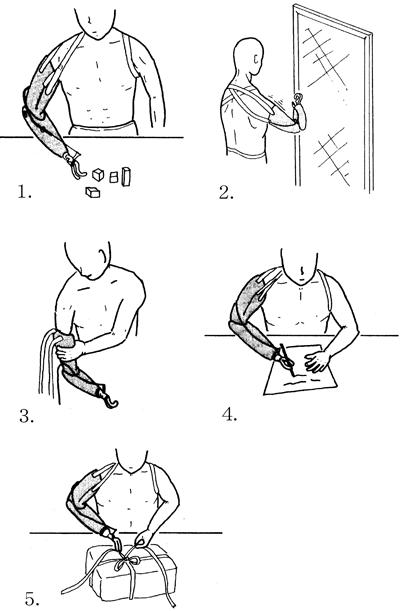

第35回午前:第4問

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の訓練で適切でないのはどれか。

1: ブロックを用いたフック操作

2: 鏡を用いた肘継手のロック操作

3: 義手の着脱

4: 義手での書字

5: 両手による紐結び

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する