第35回午前第45問の類似問題

第47回午前:第48問

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1: 高血圧症合併例では等尺性運動を避ける。

2: 運動負荷の指標に自覚的強度は適切でない。

3: 腹膜透析(CAPD)導入後は歩行訓練を避ける。

4: むずむず足症候群では下肢運動は禁忌となる。

5: 下肢の浮腫には起立台での起立訓練が有効である。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第44問

Parkinson病患者では、すくみ足の症状があっても、床の上の横棒をまたぐことは円滑にできる。この現象と同じ機序を利用した訓練法はどれか。

1: 水中での歩行訓練

2: 重りを用いた筋力増強訓練

3: リズム音に合わせた歩行訓練

4: バランスボードを用いた立位訓練

5: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第65問

脳卒中の麻痺肢の使用促進を目的とする治療はどれか。

1: SI(Sensory Integration)

2: CI療法(Constraint Induced Movement Therapy)

3: CPM(Continuous Passive Motion)

4: TENS(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

5: Frenkel体操

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第23問

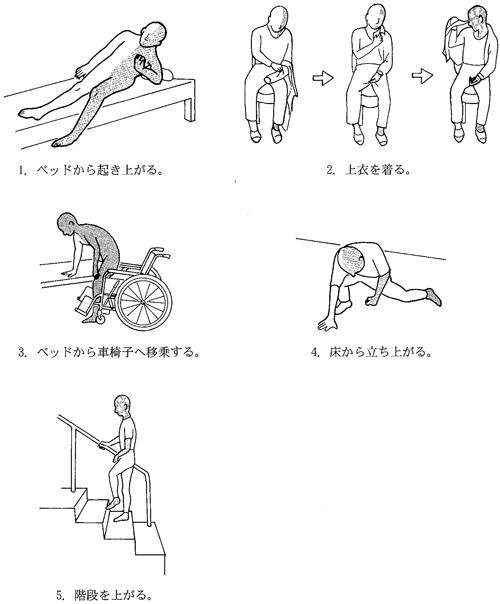

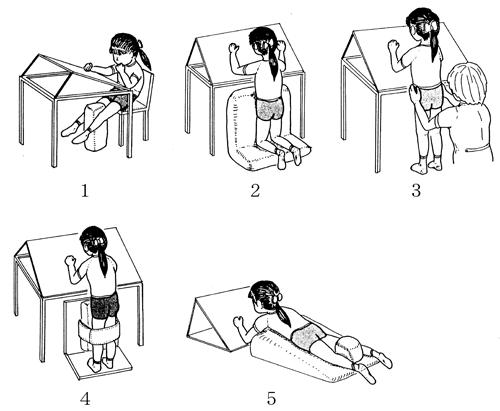

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

75歳の男性。右視床出血による左片麻痺。発症後3週でブルンストローム法ステージ上肢II・下肢III。平行棒内立位で図のような症状がみられた。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 立位で治療者が左側から繰り返し押し返す。

2: 座位でのバランス訓練を行う。

3: 鏡を見せて立位保持訓練を行う。

4: 健側下肢への体重負荷訓練を行う。

5: 高い座面の椅子から立ち上がり訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

60歳の男性。両下肢のしびれと間欠性跛行とを認める。足背動脈の触知は可能で、体幹を前屈することによって歩行が容易となる。症状を改善するのに適している装具はどれか。

1: Boston型装具

2: Jewett型装具

3: Milwaukee型装具

4: Steindler型装具

5: Williams型装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第96問

脊髄損傷患者の排尿訓練について誤っているのはどれか。

1: 第6頸髄節まで機能残存していれば自己導尿訓練を行う。

2: 手圧排尿訓練には安定した座位保持能力が必要である。

3: 核上型の膀胱機能障害ではトリガーポイントの叩打による排尿反射を指導する。

4: 排尿反射は下肢の反射より早く回復する。

5: 冷水テスト陽性を排尿訓練開始の目安とする。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症への対処で誤っているのはどれか。

1: 起居動作の維持

2: 呼吸能力の維持

3: 自己導尿の確立

4: 関節拘縮の予防

5: 移動手段の確保

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第69問

脊髄損傷の合併症と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧-斜面台による立位訓練

2: 深部静脈血栓予防-下肢他動運動

3: 呼吸障害-吸気筋筋力強化

4: 異所性骨化予防-愛護的関節可動域訓練

5: 核・核下障害型膀胱-トリガーポイントを利用した排尿訓練

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

40歳の男性。Charcot-Marie-Tooth病と診断され、最近跛行を呈するようになった。リハビリテーション科を受診し理学療法が開始された。この患者に使用する装具はどれか。

1: 徳大式ばね付装具

2: 長下肢装具

3: 膝固定装具

4: 短下肢装具

5: 中足骨パッド

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第37問

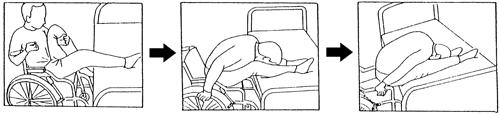

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対して図のような順序でトランスファーの指導を行った。誤っているのはどれか。

1: 肘屈筋で体幹をハンドルに固定する。

2: 肘屈筋で大腿を持ち上げる。

3: 手関節伸筋で下腿をベッドに乗せる。

4: 肘伸筋で身体を前方に移動する。

5: 肩甲骨下制筋で殿部をベッドに押し上げる。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第17問

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS(modified Ashworth scale)で段階2である。右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1: 赤外線療法

2: ホットパック

3: 電気刺激療法

4: アキレス腱延長術

5: 経頭蓋磁気刺激法

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第41問

脊髄小脳変性症の患者で、歩行可能であるが伝い歩きが主であり、方向転換時に不安定となってしまう場合の歩行補助具として適切なのはどれか。

1: T字杖

2: 歩行車

3: 交互型歩行器

4: ウォーカーケイン

5: ロフストランド杖

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第66問

誤っているのはどれか。

1: 後縦靭帯骨化症では下肢に痙性麻痺を生じる。

2: 特発性側弯症では体幹前屈で肋骨隆起を生じる。

3: 強直性脊椎炎では脊椎や四肢近位関節が障害される。

4: 脊柱管狭窄症では間歇性跛行を生じる。

5: 腰椎椎間板ヘルニアでは下肢の腱反射が亢進する。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第54問

手根管症候群の作業療法で正しいのはどれか。

1: 手関節を背屈位に保つ。

2: 振動を伴う工具を使用する。

3: 手指伸筋の筋力強化を行う。

4: 両側性に障害のあることを想定して行う。

5: トーマススプリントを用いて把持訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第87問

躁状態の患者に対する導入期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: パットゴルフ

2: ビリヤード

3: ストレッチ体操

4: 散歩

5: マラソン

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺――――――――――ボタンエイド

2: 片側上肢の切断――――――プルトップオープナー

3: 脊髄小脳変性症――――――リーチャー

4: 両側上肢の切断――――――台付き爪切り

5: アテトーゼ型脳性麻痺―――ソックスエイド

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する