第45回午後第74問の類似問題

第43回午前:第71問

運動学習の効率について正しいのはどれか。

1: 練習動作の難易度は低いほどよい。

2: フィードバックは多いほどよい。

3: 覚醒度は高いほどよい。

4: 休憩は多いほどよい。

5: 練習動作は基準課題に似ているほどよい。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第74問

運動学習について正しいのはどれか。

1: 動機付けが高いほどパフォーマンスが向上する。

2: 覚醒レベルが高いほどパフォーマンスが向上する。

3: 学習によるパフォーマンスの向上は直線的に起こる。

4: 2種類の運動課題間に類似性があるほど転移の影響は大きくなる。

5: パフォーマンスの向上がみられなくなることは運動学習の停止を意味する。

- 答え:4

- 解説:運動学習は、練習や経験を通じて運動パフォーマンスが向上する過程であり、動機付けや覚醒レベル、学習の転移などが影響を与える。正しい選択肢は、2種類の運動課題間に類似性があるほど転移の影響が大きくなるというものである。

- 動機付けが高いほどパフォーマンスが向上するとは限らず、課題内容が複雑になると動機付けが低いほうがパフォーマンスが良好になることがある。

- 覚醒レベルが高いほどパフォーマンスが向上するとは限らず、覚醒レベルが高すぎると興奮状態になり、パフォーマンスが低下する場合がある。

- 学習によるパフォーマンスの向上は直線的に起こるわけではなく、慣れや感作などが関係してくるため、向上の過程は非直線的である。

- 学習の転移とは、以前行った学習が後の学習に影響することで、2種類の運動課題間に類似性があるほど転移の影響は大きくなる。この選択肢は正しい。

- 運動学習のパフォーマンスは直線的に向上するわけではないため、向上がみられないことが運動学習の停止を意味するとは言えない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第74問

運動学習における結果の知識(KR)の提示について正しいのはどれか。

1: 動機付けには効果がない。

2: 誤りの大きさを提示すると有効である。

3: 成人では学習パフォーマンスを向上させない。

4: 難しい課題では1試行ごとに提示すると学習効率が低下する。

5: 運動の誤差修正を行えるようになっても継続する必要がある。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第64問

随意運動に関与しないのはどれか。

1: 小脳

2: 内包

3: 大脳脚

4: 視床下部

5: 中心前回

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第98問

運動学習の効率について正しいのはどれか。

1: 休憩は多いほどよい。

2: 覚醒度は高いほどよい。

3: フィードバックは多いほどよい。

4: 練習動作の難易度は低いほどよい。

5: 練習動作は基準課題に似ているほどよい。

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第18問

視覚系について正しいのはどれか。

1: 虹彩はカメラのレンズの役割を果たす。

2: 瞳孔括約筋は動眼神経が支配している。

3: 視神経乳頭は中心視野に関与する。

4: 眼球運動には顔面神経が関与する。

5: 各大脳半球は同側視野からの情報を受ける。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第2問

視覚系について正しいのはどれか。

1: 硝子体はカメラのレンズの役割を果たす。

2: 瞳孔括約筋は動眼神経が支配している。

3: 視神経乳頭は中心視野に関与する。

4: 眼球運動は顔面神経が関与する。

5: 各大脳半球は同側視野からの情報を受ける。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第39問

神経筋再教育について正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 他動運動を用いることはない。

3: 骨関節障害には適用できない。

4: 意識がない状態でも適用できる。

5: 完全脱神経筋の治療として有効である。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第48問

誤っているのはどれか。

1: 動機づけには内的動機づけと外的動機づけとがある。

2: 覚醒状態が高いほど巧緻動作のパフォーマンスが向上する。

3: 学習には結果の知識が必要である。

4: 運動学習の最終段階では自動化が起こる。

5: 学習の転移とは以前の学習が後の学習に影響を及ぼすことである。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第22問

運動学習について正しいのはどれか。

1: 理学療法士は患者に内在的フィードバックを与える。

2: 内部モデルの形成には感覚フィードバックが必要である。

3: 感覚情報がなくても新たな運動課題を学習することができる。

4: フィードフォワードは遂行中の運動の軌道修正に使用される。

5: 指導者が与えるフィードバックは運動学習の成立に必須である。

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第30問

筋力増強訓練で正しいのはどれか。

1: 遠心性収縮は筋が短縮する。

2: 等尺性収縮は関節の動きを伴う。

3: 等張性収縮は心疾患に禁忌である。

4: 求心性収縮は抵抗が筋張力より大きいときに生じる。

5: 等運動性収縮は可動域全体で筋力強化が可能である。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第20問

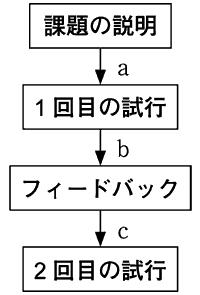

脳機能に低下のない患者が単純な運動課題を学習する過程を図に示す。a、b、cの時間変化とその効果との説明で正しいのはどれか。

1: aを短縮すると課題を理解しやすくなる。

2: bを短縮すると運動感覚を把握しやすくなる。

3: bを延長すると運動イメージを忘却しやすくなる。

4: cを短縮すると誤差修正がしやすくなる。

5: cを延長すると運動プログラムを保持しやすくなる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第58問

大脳辺縁系とその働きの組合せで正しいのはどれか。

1: 海馬―――――体温調節

2: 嗅球―――――内分泌

3: 視床下部――――長期記憶

4: 帯状回―――――運動学習

5: 扁桃体―――――短期記憶

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第26問

正しいのはどれか。

1: 瞳孔散大は副交感神経の作用である。

2: 視細胞の錐状体は明暗感覚に関与する。

3: 視神経乳頭部は視力の最も良い部分である。

4: 内側膝状体は視覚伝導路に含まれる。

5: 左視野の視覚情報は右後頭葉に入力する。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第36問

大脳皮質について誤っているのはどれか。

1: 脳梁は皮質と視床とを結合する。

2: 連合線維は半球の各皮質部を連絡する。

3: 一次運動野は中心溝の直前にある。

4: 神経細胞の形と配列とから6層に区別できる。

5: 皮質を中枢とする姿勢反射がある。

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第74問

運動学習における結果の知識〈KR〉の提示について正しいのはどれか。

1: 難しい課題では1試行ごとに提示すると学習効率が低下する。

2: 運動の誤差修正を行えるようになっても継続する必要がある。

3: 成人では学習パフォーマンスを向上させない。

4: 誤りの大きさを提示すると有効である。

5: 動機付けには効果がない。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第62問

視覚について正しいのはどれか。

1: 一次視覚野は側頭葉にある。

2: 視細胞の杆体は色覚を司る。

3: 空間分解能は全視野で均一である。

4: 暗順応は明順応より速やかに行われる。

5: 毛様体筋は近くを見るときに収縮する。

- 答え:5

- 解説:この問題では視覚に関する知識を問うています。正しい選択肢は5で、毛様体筋が近くを見るときに収縮することが正しいです。

- 一次視覚野は側頭葉ではなく、後頭葉の17野にあります。これは選択肢1が間違いである理由です。

- 視細胞の杆体は色覚を司るのではなく、薄暗いときの視覚に関与します。色覚に関与するのは錐体であるため、選択肢2は間違いです。

- 空間分解能は全視野で均一ではなく、視野の中心と周辺で大きく異なります。中心視野ほど空間分解能が高いため、選択肢3は間違いです。

- 暗順応は明順応より速やかに行われるのではなく、むしろ明順応の方が速やかに行われます。このため、選択肢4は間違いです。

- 毛様体筋は近くを見るときに収縮し、対象物が近づくと毛様体筋が収縮して毛様体小帯を弛緩させます。これにより前面の曲率が大きくなり、屈折力を増すことで遠近順応を行います。選択肢5は正しいです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第54問

錐体路について誤っているのはどれか。

1: 大脳の運動皮質から始まる。

2: 大脳の基底核を経由する。

3: 大脳脚を経由する。

4: 大多数は延髄で交差する。

5: 脊髄の前角でシナプスを形成する。

- 答え:2

- 解説:錐体路は大脳の運動皮質から始まり、大脳脚を経由し、延髄で交差し、脊髄の前角でシナプスを形成する。しかし、大脳の基底核を経由するのは錐体外路系であり、錐体路ではない。

- 正しい。錐体路は大脳の運動皮質から始まり、皮質運動野の大型錐体細胞から起こる。

- 誤り。錐体路は大脳の基底核を経由しない。基底核は錐体外路系に属する。

- 正しい。錐体路は内包を通った後、中脳の大脳脚を経由する。

- 正しい。錐体路の大多数(約80%)は下部延髄で交差(錐体交叉)し、対側の外側皮質脊髄路を通る。交差しない線維束は、同側の外側皮質脊髄路や前皮質脊髄路を通る。

- 正しい。錐体路のどの経路でも、脊髄の前角で次のニューロンとシナプスを形成する。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第62問

運動単位について誤っているのはどれか。

1: 1個の運動ニューロンとそれに支配される筋線維群を運動単位という。

2: 1つの筋肉は多数の運動単位で構成される。

3: 1個の運動ニューロンが何本の筋線維を支配しているかを神経支配比という。

4: 上腕二頭筋より虫様筋の方が神経支配比は大きい。

5: 最も強い筋収縮は筋のすべての運動単位が同期して活動するときに起こる。

- 答え:4

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第48問

運動学習が進んだ段階で生じる変化で誤っているのはどれか。

1: 視覚的手がかりへの依存度が減る。

2: 別の課題への転移が容易になる。

3: 注意の集中がより必要になる。

4: 試行間のばらつきが減少する。

5: 自己修正の精度が高くなる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する