第45回午後第3問の類似問題

第50回午後:第3問

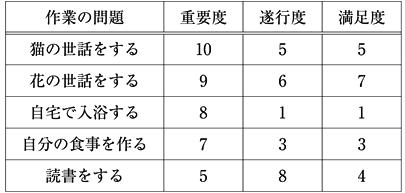

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第3問

65歳の女性。右利き。右被殻出血による左片麻痺。発症後4か月が経過した。Brunnstrom法ステージは左上肢IV、左手指IV、左下肢VI。両手で可能な動作はどれか。

1: 網戸を取り外す。

2: 掃除機をかける。

3: 天井の蛍光灯を変える。

4: 豆腐を手掌の上で切る。

5: エプロンの腰ひもを後ろで結ぶ。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第10問

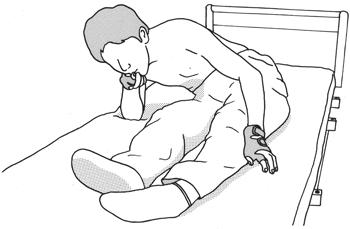

頸髄損傷完全麻痺者(第6頸髄節まで機能残存)が肘での体重支持を練習している図を示す。この練習の目的動作はどれか。

1: 導尿カテーテル操作

2: ベッド上での移動

3: 足上げ動作

4: 上着の着脱

5: 寝返り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

脳血管障害の片麻痺について正しいのはどれか。

1: 四肢の遠位部と比べて四肢の近位部の回復が遅れることが多い。

2: 上肢の麻痺と比べて下肢の麻痺の回復が遅れることが多い。

3: 上肢に痙縮があると肘関節が屈曲することが多い。

4: 共同運動が出現した後に連合反応が出現する。

5: 発症直後は筋緊張が高まることが多い。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第34問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅳの片麻痺患者に座位で麻痺側上肢の促通練習を行う。上肢Ⅳを目指した課題として適切なのはどれか。

1: 机上の積み木を裏返す。

2: 机上のお手玉を非麻痺側大腿に載せる。

3: 大腿上に置いた手を口元に近づける。

4: 頭上の高さの壁面を肘伸展位で雑巾で拭く。

5: 机上のお手玉を肘伸展位で麻痺側側方の肩の高さに移動する。

- 答え:1

- 解説:Brunnstrom法ステージでは、上肢Ⅲと手指Ⅳの片麻痺患者に対して、上肢Ⅳを目指す課題を選択する必要があります。上肢Ⅳは、腰の後ろへ回す、肘伸展位で上肢を90°前方挙上する、肘屈曲位での前腕回内・回外が可能な状態です。

- 積み木を横つまみで把持し、裏返す動作は前腕回内・回外を促すことができるため、上肢Ⅳを目指した課題として適切です。

- 机上のお手玉を非麻痺側大腿に載せる動作は、上肢伸展共同運動を促しており、上肢Ⅲを目指した練習課題であるため、適切ではありません。

- 大腿上に置いた手を口元に近づける動作は、上肢屈筋共同運動を促しており、上肢Ⅲを目指した練習課題であるため、適切ではありません。

- 頭上の高さの壁面を肘伸展位で雑巾で拭く動作は、上肢を頭上の高さまで挙上することが必要であり、上肢Ⅴを目指した練習課題であるため、適切ではありません。

- 机上のお手玉を肘伸展位で麻痺側側方の肩の高さに移動する動作は、上肢を肘伸展位で外転することが必要であり、上肢Ⅴを目指した練習課題であるため、適切ではありません。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第90問

片麻痺患者のADLで誤っているのはどれか。

1: 車椅子からベッドへの移乗は患側から近づく。

2: 椅子から立ち上がるときは健側下肢を後方に引く。

3: 階段は患側から降りる。

4: ズボンは患側からはく。

5: シャツは健側から脱ぐ。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第2問

74歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。患側の筋緊張は低く、随意的な筋収縮もわずかにみられる程度である。平行棒内立位は中等度介助が必要で、左下肢は膝伸展位を保持することが困難で、体重をかけると膝折れが生じる。診療録の問題指向型医療記録の記載でassessment(評価)はどれか。

1: 左下肢の筋力が低下している。

2: 左下肢の筋力増強練習を行う。

3: 左下肢の筋緊張が低下している。

4: 左下肢に長下肢装具を使用し立位練習を行う。

5: 左下肢の筋緊張低下により体重支持力が低下している。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

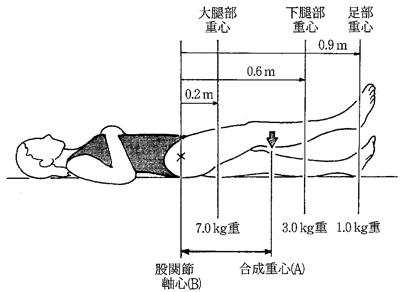

背臥位で右下肢挙上位を保持している図を示す。各部の重量、重心位置、股関節軸心からの水平距離を示している。下肢の合成重心(A)から股関節軸心(B)までの距離を求めよ。ただし、小数点以下第3位を四捨五入する。

1: 0.31 m

2: 0.34 m

3: 0.37 m

4: 0.40 m

5: 0.43 m

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第4問

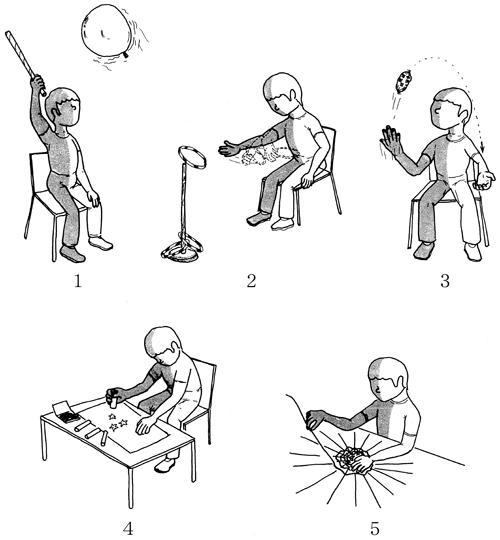

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第5問

65歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞。発症後3日経過。ベッドサイドでの作業療法が開始された。GCS(Glasgow coma scale)はE3+V2+M5=10、血圧は不安定でギャッジアップ60°で収縮期血圧が25 mmHg低下する。背臥位では頸部が右回旋している。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 経口摂食による嚥下訓練

2: 右から左への寝返り動作訓練

3: 上衣の更衣動作によるADL訓練

4: 声かけによるコミュニケーション訓練

5: 左上肢への感覚刺激による注意喚起訓練

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第44問

適切でない組合せはどれか。ただし、片麻痺は右で、ブルンストローム法ステージは上肢・手指の順。右利きとする。

1: II・II-非麻痺側での箸の練習をする。

2: III・IV-麻痺側で受話器を取って耳に当てる。

3: IV・V-麻痺側を調理の補助手として使う。

4: IV・V-手さげカバンを麻痺側肘にかける。

5: V・VI-両手で洗濯物を干す。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者が反張膝を示す原因として誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の重度痙性

2: 大腿四頭筋の重度痙性

3: 大腿四頭筋の筋力低下

4: ハムストリングスの短縮

5: 下肢の重度深部感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第38問

脳卒中片麻痺患者(右片麻痺30名、左片麻痺30名)を対象に、自助具の使用について調査した。回答は右片麻痺患者で「使いやすい」13名、「使いにくい」17名、左片麻痺患者で「使いやすい」15名、「使いにくい」15名であった。麻痺側による回答の違いを統計学的に検定する方法はどれか。

1: t検定

2: χ2検定

3: 符号検定

4: Mann-Whitney検定

5: Wilcoxon符号付順位検定

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第61問

立位保持困難な脳卒中片麻痺患者に対する傾斜台を用いた立位保持訓練の目的として適切でないのはどれか。

1: 尖足の予防

2: 覚醒レベルの向上

3: 立位感覚の維持

4: 下肢の骨粗鬆症予防

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

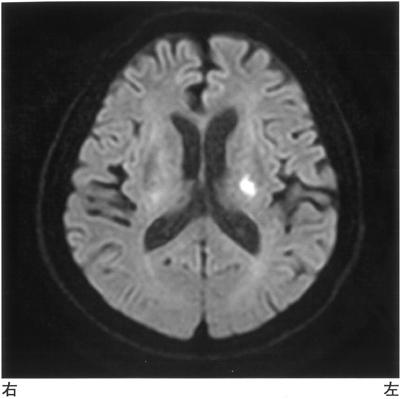

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する