第45回午後第3問の類似問題

第51回午前:第7問

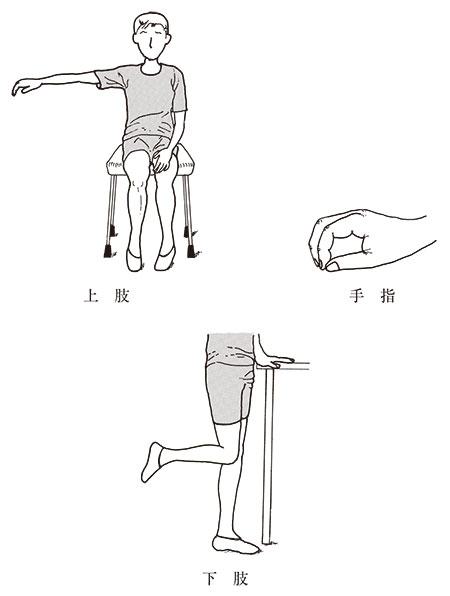

脳卒中右片麻痺の麻痺側運動機能についてBrunnstrom法ステージの検査を行ったところ、図に示す段階までの運動が可能であった。評価の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅳ

2: 上肢Ⅳ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

3: 上肢Ⅳ-手指Ⅳ-下肢Ⅴ

4: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅳ

5: 上肢Ⅴ-手指Ⅴ-下肢Ⅴ

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第31問

車椅子からの立ち上がり時に、後方重心となり介助を要する脳卒中片麻痺患者への対応で正しいのはどれか。

1: 立ち上がる前に車椅子に深く座らせる。

2: 両足の内側を密着させる。

3: 足部は膝の位置より後方に引かせる。

4: 天井を見るように指示する。

5: 介助者がズボンを持って上に引き上げる。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

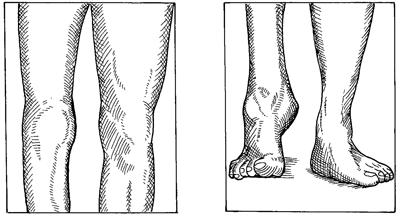

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第25問

右延髄背外側部の脳梗塞による障害で認められるのはどれか。

1: 左内反足

2: 右下垂足

3: 右の痛覚脱失

4: 左の深部感覚障害

5: 右下肢の運動失調

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第72問

脳卒中片麻痺歩行の特徴でないのはどれか。

1: 体幹側屈

2: 腰椎前弯増強

3: 下肢分回し

4: 反張膝

5: 内反尖足

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

85歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後8か月。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。短下肢装具を自立装着し、T字杖で室内移動は自立。入浴は浴室内移動介助。この患者の福祉用具・住環境指導で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ベッドは健側を壁側にくるように設置

2: ベッドに立ちあがりバーを設置

3: 浴室内に手すりを設置

4: 浴槽内にバスリフトを設置

5: 玄関に手すりを設置

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第8問

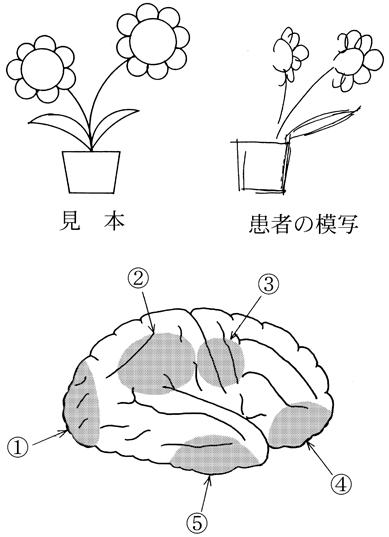

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者の病巣部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

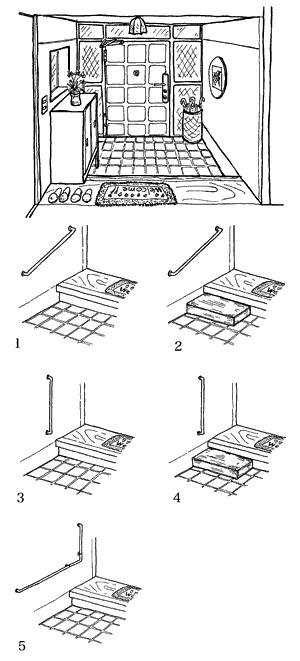

第46回午後:第10問

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

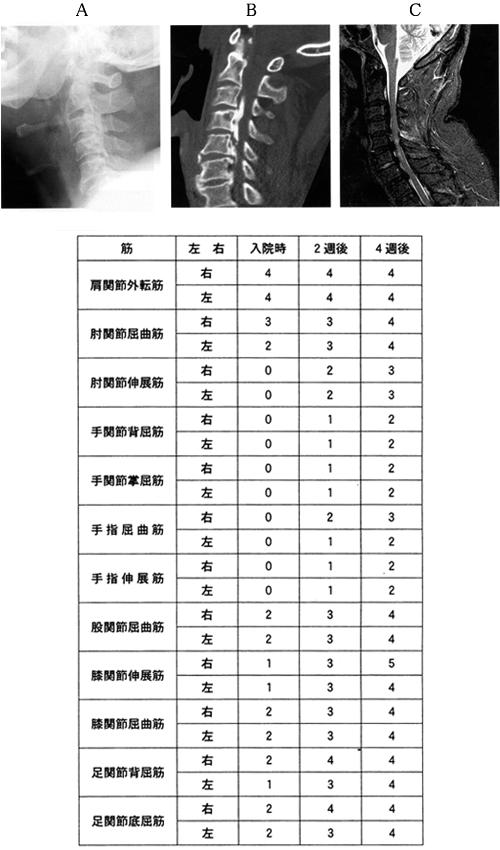

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第65問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 急性期に高頻度にみられる。

2: 体位調節は誤嚥防止に役立つ。

3: 仮性球麻痺があると生じやすい。

4: 水はペーストよりも誤嚥しやすい。

5: 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第31問

重度片麻痺患者に指導すべき動作方法はどれか。2つ選べ。

1: 起き上がりは、非麻痺側に寝返ってから行う。

2: 階段を上るときは、麻痺側下肢、非麻痺側下肢の順とする。

3: ズボンを脱ぐときは、麻痺側下肢、非麻痺側下肢の順とする。

4: 立位から床に座るときは、非麻痺側上肢、同側膝の順に床につく。

5: エスカレーターから降りるときは、麻痺側下肢、非麻痺側下肢の順とする。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する