第35回午前第3問の類似問題

第40回午前:第81問

関節リウマチの理学療法で誤っているのはどれか。

1: 炎症症状の強い関節に寒冷療法を行う。

2: 朝のこわばりの強い時間帯は避ける。

3: 筋力増強運動は等尺性を原則とする。

4: 起き上がり動作は下肢と頭頸部の反動を利用する。

5: 移乗動作は座面を高く調整する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第23問

片麻痺でみられる連合反応で正しいのはどれか。

1: 連合反応を誘発する運動が単関節運動であれば、連合反応も単関節に起こる。

2: 非麻痺肢の運動を中止すると、同時に非麻痺肢の連合反応は消退する。

3: 麻痺肢に共同運動が出現すると連合反応はみられなくなる。

4: 非麻痺側上肢の屈曲は麻痺側上肢の伸展を誘発しやすい。

5: 立ち上がり動作において連合反応を観察できる。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第17問

6歳の痙直型脳性麻痺児。図はバルーン上で動的座位バランスを促す訓練の開始姿勢である。望ましくない反応はどれか。

1: バルーン上で万歳をしたとき、頭頸部と体幹を垂直に維持する。

2: バルーンを斜め前方に動かしたとき、両上肢が斜め後方に挙上する。

3: バルーンを斜め後方に動かしたとき、両上肢が斜め前方に挙上する。

4: バルーンを後方に動かしたとき、両上肢が後方に挙上する。

5: バルーンを右に動かしたとき、左上下肢が側方に挙上する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第83問

脳性麻痺で正しいのはどれか。

1: アテトーゼ型では下肢より上肢の支持性が良い。

2: アテトーゼ型では初期は低緊張である。

3: 痙直型では出生直後から筋緊張が亢進する。

4: 痙直型両麻痺では下肢より上肢の麻痺が重度である。

5: 痙直型片麻痺では上肢より下肢の麻痺が重度である。

- 答え:2

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第39問

神経筋再教育について正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 他動運動を用いることはない。

3: 骨関節障害には適用できない。

4: 意識がない状態でも適用できる。

5: 完全脱神経筋の治療として有効である。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第63問

脳血管障害に伴いやすい症状と治療の組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙縮 - リラクセーション

2: 肩手症候群 - 星状神経節ブロック

3: 肩関節亜脱臼 - アームスリングの装着

4: 反張膝 - 下腿三頭筋の筋力増強

5: 尖足拘縮 - アキレス腱延長術

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第64問

脳卒中片麻痺に対するEMGバイオフィードバック療法で適切でないのはどれか。

1: 重度の弛緩性麻痺が適応となる。

2: 手指伸展機能の回復に用いる。

3: 意識レベルや意欲が影響する。

4: 筋放電量をコントロールする。

5: 音および波形でフィードバックする。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第4問

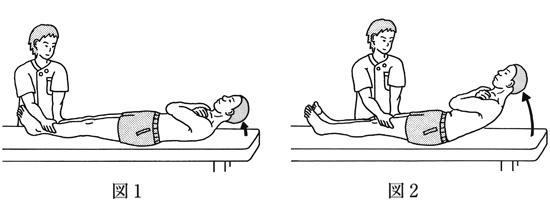

理学療法士が下肢を固定し、体幹の前屈を行わせた状態を図1に示す。次に図2のように固定位置を変更して体幹前屈を行わせたところ、体幹前傾角度に違いがみられた。この違いが生じた原因として、最も筋力低下が疑われる筋はどれか。

1: 腹直筋

2: 腸腰筋

3: 大腿四頭筋

4: ハムストリングス

5: 前脛骨筋

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第61問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: コルセットを作製する。

4: 股関節の伸筋を強化する。

5: 体幹筋は腹筋を中心に強化する。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第31問

1歳2か月の男児。6か月健康診査で運動発達遅滞を指摘され、地域の療育センターを紹介された。痙直型両麻痺と診断され、週1回の外来理学療法が開始された。現在、首が座り上肢を支持して数秒間のみ円背姿勢で床座位保持が可能となった。この時期のホームプログラムとして適切なのはどれか。

1: 下肢の保護伸展反応の促通

2: 上肢の他動的可動域訓練

3: 腹臥位での体幹伸展運動

4: 四つ這い位保持訓練

5: 介助歩行

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

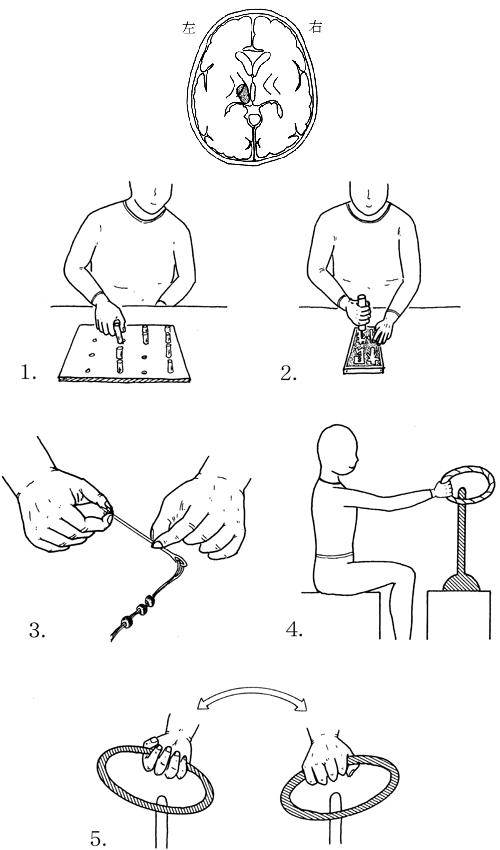

第35回午前:第6問

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第62問

慢性期片麻痺患者の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側の立脚相は非麻痺側より短い。

2: 麻痺側の遊脚相の膝屈曲角度は非麻痺側より小さい。

3: 麻痺側の遊脚相で麻痺側の股関節は外転する。

4: 非麻痺側の立脚相で体幹は麻痺側に側屈する。

5: 歩隔は正常歩行より広い。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第39問

神経筋再教育で正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 神経断裂に適応される。

3: 自動介助運動は用いない。

4: 関節障害には適応されない。

5: 意識レベルがJCSⅢ-200にも適応される。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第45問

外傷性の前頭葉損傷による高次脳機能障害の患者に対する動作指導として適切なのはどれか。

1: 床からの起き上がりは、起き上がる方向を次々と変えながら練習する。

2: 歩行では、股・膝・足関節の運動に同時に注意を払うよう指導する。

3: 車椅子操作は、手順を1つずつ確認しながら進めるよう指導する。

4: 動作の手順を間違えた場合は、自分で気付くまで指摘しない。

5: 更衣動作では、上衣と下衣を交互に練習する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する