第44回午前第8問の類似問題

第49回午前:第11問

68歳の男性。歩行中に転倒して歩けなくなり救急搬送された。上下肢に麻痺を認めたが骨傷はみられず、中心性頸髄損傷の診断を受けた。受傷5日後のADLは全介助であった。6か月後にFIMでADLを評価したときに、最も自立度が低いと予想される項目はどれか。

1: 更衣(上半身)

2: 排尿管理

3: トイレ移乗

4: 歩行

5: 階段昇降

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第19問

85歳の女性。玄関で転倒し、大腿骨頸部内側骨折(ガーデンステージIV)と診断され、セメント使用の人工骨頭置換術を受けた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 早期の立位訓練

2: 早期から自力での側臥位を許可

3: 股関節の外転運動

4: 脱臼防止肢位の教育

5: 足関節の底背屈運動

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第3問

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の関節可動域や筋力は保たれている。歯がなく、義歯を装着していない為にきざみ食を箸で食べているが、肩関節外転の代償運動が出現している。「こぼれやすく、口に届きにくい。右手で楽に食べたい」との訴えがある。食事用自助具を示す。適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第14問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 身体症状に対して対応する。

4: 自己中心的な依存は禁止する。

5: 集団活動で役割を担ってもらう。

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

45歳の女性。右変形性股関節症。先天性股関節脱臼の既往がある。1年前から荷重時の右股関節痛があり、2か月前から安静時痛も出現した。起居動作時や歩行時の疼痛が強くなってきたため受診した。ADL指導として適切なのはどれか。

1: 階段は右足から昇段する。

2: 階段は左足から降段する。

3: できるだけ低い椅子に座る。

4: T字杖を使用する場合は左手に持つ。

5: 左足よりも右足を手前に引いて椅子から立ち上がる。

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

60歳の男性。50歳で筋萎縮性側索硬化症を発症し、自宅療養中である。舌を含めた全身に筋萎縮があり、上肢筋の萎縮は高度である。Danielsらの徒手筋力テストで肘・股・膝関節周囲筋3〜4、他は頸部・体幹を含め2。起き上がり動作と歩行とに介助を必要としている。自宅内での適切な移動方法はどれか。

1: 四つ這い移動

2: 標準型車椅子での移動

3: 肘をついてのいざり移動

4: ピックアップ歩行器歩行

5: 杖と装具とを使用した歩行

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

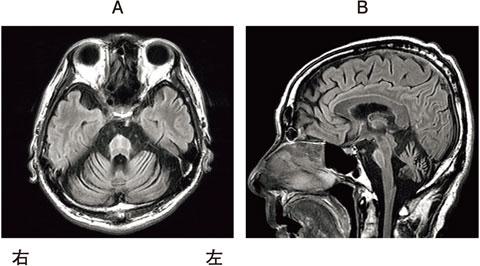

第57回午後:第14問

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第13問

76歳の女性。脛骨高原骨折。転倒して受傷し、人工骨を用いた手術を施行された。術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から極超短波治療を行う。

2: 術後翌日から足関節自動運動を行う。

3: 術後翌日から膝関節伸展の等張性筋力増強練習を行う。

4: 術後2週からCPMを行う。

5: 術後2週から全荷重歩行を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第17問

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性が確認された。他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

1: 安静固定

2: 水中歩行練習

3: 大腿四頭筋の強化

4: 超音波療法

5: ハムストリングスの強化

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

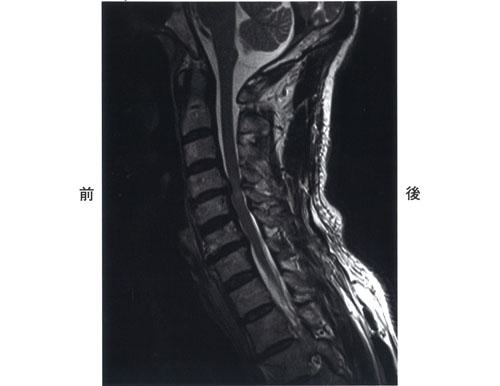

第52回午後:第3問

70歳の男性。1年前から誘因なく四肢末梢の感覚障害と筋力低下が出現している。次第に脱力は進行し、手指の巧緻性低下と歩行障害をきたしている。頸部MRIのT2強調像を示す。頸髄の変化が最も大きい部位はどれか。

1: 第2頸椎・第3頸椎間

2: 第3頸椎・第4頸椎間

3: 第4頸椎・第5頸椎間

4: 第5頸椎・第6頸椎間

5: 第6頸椎・第7頸椎間

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第4問

70歳の女性。頸髄完全損傷で第4頸髄機能残存。認知機能は正常である。受傷後6か月で在宅生活となり、訪問リハビリテーション時に踵部の発赤を認めた。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 痙縮

2: 褥瘡

3: 骨萎縮

4: 静脈血栓症

5: 異所性骨化

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

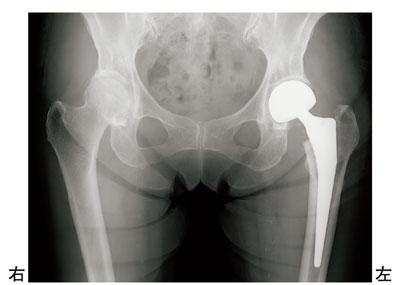

第56回午後:第14問

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。この患者が外来作業療法に通うことになった。この時期の作業療法の目的で優先されるのはどれか。

1: 作業遂行機能

2: 対人関係

3: 知的機能

4: 役割遂行

5: 環境適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

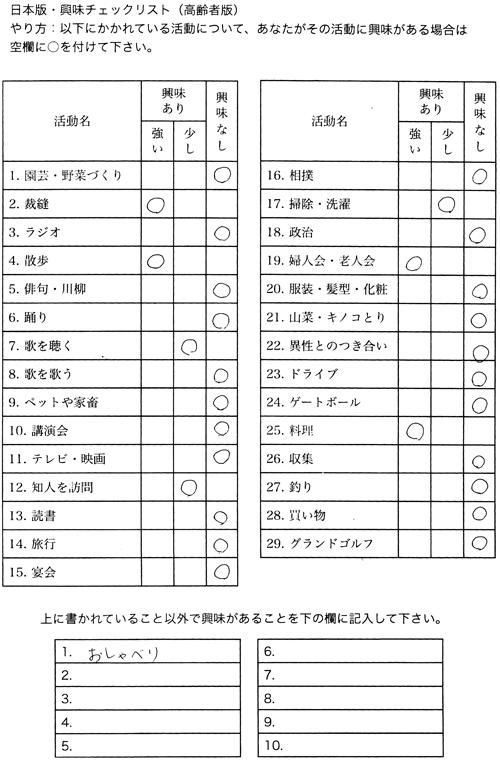

第48回午前:第5問

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

60歳の独居女性。慢性関節リウマチを発症し15年経過。両股関節は人工関節置換術を行っているが屋内歩行は自立している。手指の変形が著しく、関節痛が強い。在宅における日常生活・環境整備の指導で適切でないのはどれか。

1: ドアノブ用自助具を利用する。

2: 居室の段差を解消する。

3: 自動洗浄便座を設置する。

4: 買い物に電動車椅子を利用する。

5: 浴室にリフターを設置する。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する