第43回午前第36問の類似問題

第55回午前:第31問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 二次性が多い。

2: 男性に好発する。

3: 外反変形を生じやすい。

4: 運動開始時に疼痛がある。

5: 大腿四頭筋の萎縮を認める。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第9問

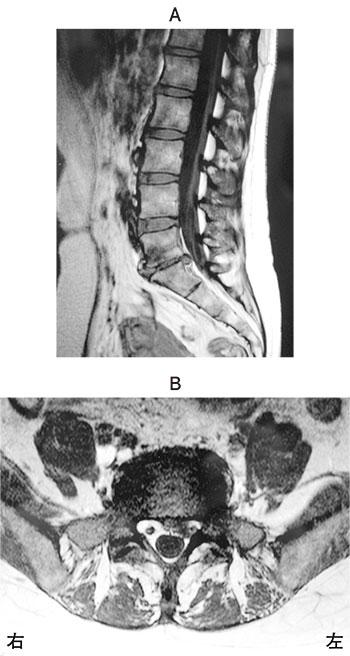

44歳の女性。1か月前から腰痛および左下肢痛を訴える。腰椎MRIの矢状断像(A)と水平断像(B)とを示す。なお、水平断像は矢状断像で最も所見がある椎体間の高位のものである。この患者にみられる所見はどれか。

1: 左下腿内側の感覚障害

2: 左足部の感覚障害

3: 左大腿四頭筋の筋力低下

4: 右下腿外側の感覚障害

5: 右長母指伸筋の筋力低下

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

45歳の男性。左大腿切断後。大腿義足を用いた歩行練習中、左立脚中期に過度の腰椎前弯が観察された。原因として正しいのはどれか。

1: 義足長が長過ぎる。

2: 足継手の後方バンパーが弱過ぎる。

3: ソケットが前方に位置し過ぎている。

4: ソケットの初期屈曲角が不足している。

5: 膝継手の摩擦が弱過ぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第15問

62歳の女性。転倒により骨折した。固定期間中に非固定部の関節可動域訓練を行う際、適切でないのはどれか。

1: 固定後早期から開始する。

2: 可動域検査は上肢全体を行う。

3: 自動運動を原則とする。

4: 骨折部を固定して行う。

5: 骨折部の痛みがあっても続ける。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第13問

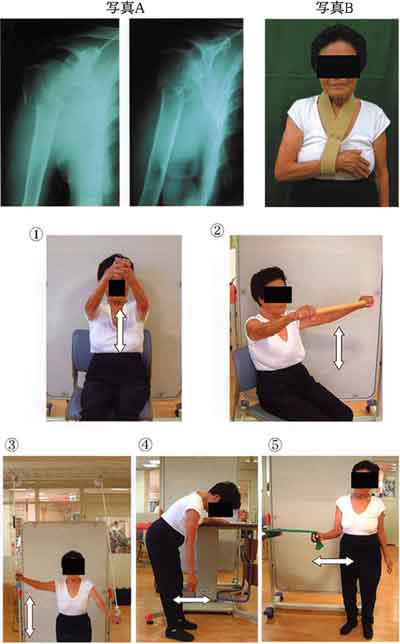

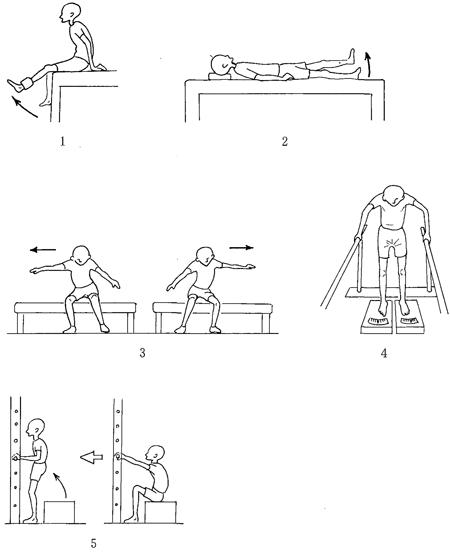

75歳の女性。玄関で転倒し右肩の痛みと挙上困難とを生じ、カラーアンドカフ法で保存的な治療を受けた。骨折時の右肩のエックス線写真Aと固定状態の写真Bとを示す。1か月経過して骨折部が安定した。この時点での理学療法①~⑤で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第11問

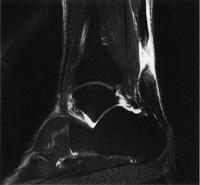

37歳の男性。サッカー中に右踵の上を蹴られたような感じとともに疼痛が出現し、片脚起立が不能となった。下腿後面の遠位部に疼痛と腫脹とを認める。右下腿部のMRIを示す。この病態で陽性になる徴候はどれか。

1: Apleyテスト

2: Lasègueテスト

3: Lachmanテスト

4: Thompsonテスト

5: McMurrayテスト

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

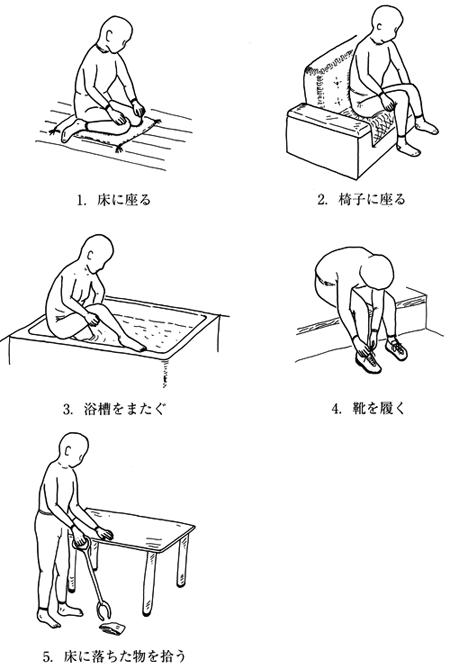

76歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷し、後方進入による人工骨頭置換術を受けた。術後3週に実施する動作で安全性が高いのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第9問

54歳の女性。左母指ばね指の術後、経過は良好であったが、術後3か月ころから些細な動作で母指にビリビリするような疼痛が出現した。術後5か月目に自宅近くの病院を受診し、CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉と診断され、投薬治療と外来作業療法が開始となった。開始時の左母指痛はNRS〈numerical rating scale〉で安静時1、動作時6。左上肢機能は総握りでは指尖手掌間距離が2~3 cm、肩・肘関節のROMに軽度制限を認め、手指のMMTは段階3、握力2 kgで、日常生活では左手をほとんど使用していない状態であった。実施する作業療法で誤っているのはどれか。

1: 疼痛を誘発しない動作方法を検討する。

2: 疼痛の完全除去を目標とする。

3: 物品に触れる機会を増やす。

4: 自動運動から開始する。

5: 生活状況を聴取する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、CRPS(複合性局所疼痛症候群)と診断された患者に対して実施する作業療法の中で誤っているものを選ぶ必要があります。CRPSの治療では、痛みの緩和や機能回復を目指すため、疼痛を誘発しない動作方法の検討や物品に触れる機会の増加、生活状況の聴取などが重要です。

- 疼痛を誘発しない動作方法を検討することは、CRPSの治療において適切なアプローチです。痛みを避ける動作方法を身につけることで、患者の日常生活の質を向上させることができます。

- 疼痛の完全除去を目標とするのは誤りです。CRPSの治療では、痛みの緩和や機能回復を目指すことが重要ですが、疼痛の完全除去を目標とすることは現実的ではありません。治療の目標は、痛みをコントロールし、患者の日常生活の質を向上させることです。

- 物品に触れる機会を増やすことは、CRPSの治療において適切なアプローチです。触覚刺激を通じて、患者の感覚や運動機能を改善し、痛みの緩和や機能回復を促すことができます。

- 自動運動から開始することは、CRPSの治療において適切なアプローチです。自動運動は、患者が無意識に行う動作であり、痛みを誘発しにくいため、治療の初期段階で取り入れることが効果的です。

- 生活状況を聴取することは、CRPSの治療において適切なアプローチです。患者の日常生活の状況を把握することで、個別化された治療計画を立てることができ、効果的な治療が行えます。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第25問

80歳の女性。転倒によって左大腿骨頸部内側骨折を受傷。人工骨頭置換術(セメントレス)施行2週後の理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第11問

35歳の女性。橈骨遠位端骨折後に右上肢にCRPS〈複合性局所疼痛症候群〉を生じた。この患者にみられる所見に合致しないのはどれか。

1: 浮腫

2: 痛覚鈍麻

3: 発汗異常

4: アロディニア

5: 皮膚温の変化

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

35歳の男性。前腕骨折でプレートを用いた観血的整復固定術後、前腕から手指にかけて浮腫と手関節の拘縮を認める。物理療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 経皮的電気刺激(TENS)

2: 極超短波

3: 渦流浴

4: 間歇的機械的圧迫

5: 超音波

- 答え:1 ・2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

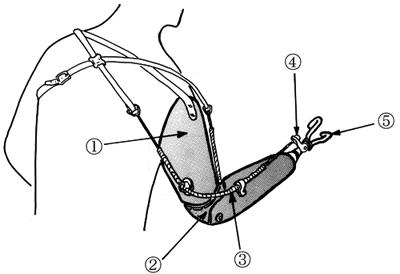

第48回午後:第7問

50歳の女性。右上腕短断端切断。受傷後3か月経過。図のような上腕義手を製作した。義手操作練習時、肘90°屈曲位で手先具を完全に開くことができなかった。対応で正しいのはどれか。

1: 肘継手を交換する。

2: 9字ハーネスに変える。

3: 手先具の力源ゴムを増やす。

4: ケーブルハウジングを短くする。

5: リフトレバーの位置を遠位にする。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

78歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅣ、クラス3。右手の写真を示す。中指は写真のような変形をきたしている。数年前、PIP関節の腫れと痛みがあったという。この変形の発生機序はどれか。

1: 掌側板の緩み

2: 手内筋の緊張亢進

3: 側索の背側転移

4: 中央索の断裂

5: 終止腱の断裂

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

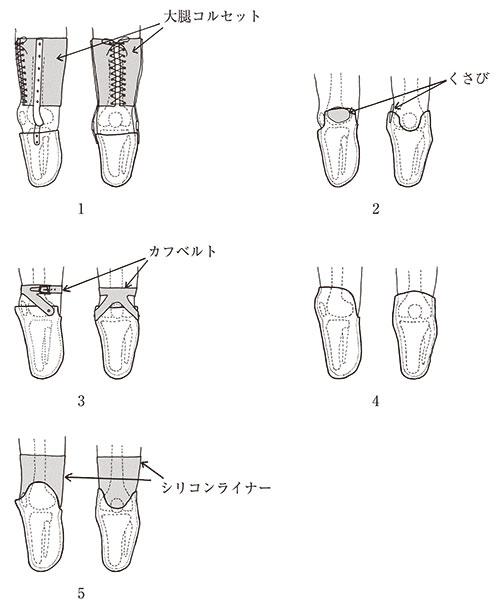

第51回午後:第11問

35歳の男性。実業団の長距離選手だったが、ランニング中の交通事故で左脛骨中央部での下腿切断となった。切断術後4週が経過し、左膝関節に軽度の側方不安定性と軽度の筋力低下があるものの、断端は成熟し皮膚の状態は良好となった。スポーツ復帰を念頭に義足を製作することとした。最適なソケットはどれか。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第57問

慢性関節リウマチの作業療法で誤っているのはどれか。

1: 手指に強い負荷がかからないようにする。

2: 股関節の屈曲拘縮を予防するために腹臥位をとらせる。

3: 午前中の早い時間にプログラムを実施する。

4: 自己装着可能な夜間スプリントを工夫する。

5: 等尺性運動によって筋力維持を行う。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する