第43回午前第36問の類似問題

第38回午後:第85問

慢性関節リウマチについて誤っているのはどれか。

1: エックス線所見で関節周囲の骨萎縮が認められる。

2: 遠位指節間関節から初発することが多い。

3: 罹患関節は左右対称性に症状が現れる。

4: 環軸関節の亜脱臼が生じることが多い。

5: 関節周囲などに皮下結節が認められる。

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

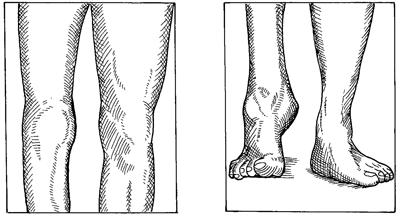

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

48歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。ADLの維持・向上のための指導で誤っているのはどれか。

1: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

2: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第11問

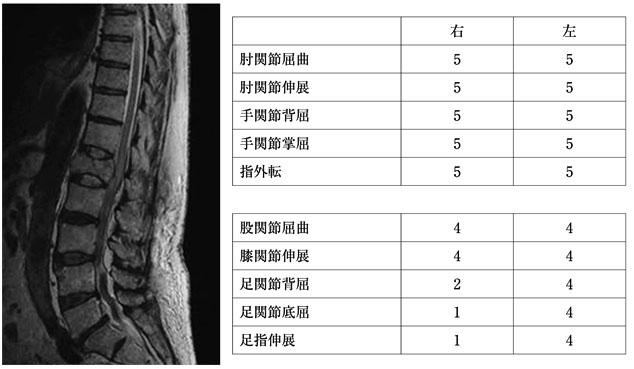

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第64問

慢性関節リウマチで正しいのはどれか。

1: 発症好発年齢は20歳代である。

2: 生命予後は不良である。

3: リウマトイド因子陽性が診断上有用である。

4: ランズバリー指数はADLの評価尺度である。

5: スタインブロッカーのクラス分類は骨破壊を評価する。

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第23問

疾患と作業種目の組合せで正しいのはどれか。

1: 関節リウマチ――――粘土細工

2: 小脳梗塞――――――切り絵

3: 脊髄小脳変性症―――卓球

4: Parkinson病 ――――上方への輪通し

5: 慢性閉塞性肺疾患――デコパージュ

- 答え:4

- 解説:この問題では、疾患と作業種目の組み合わせが正しいかどうかを判断する必要があります。正しい組み合わせは、疾患の症状に対して作業種目が適切であり、患者にとって有益であることが求められます。

- 関節リウマチの患者には粘土細工は望ましくありません。なぜなら、関節リウマチ患者の指関節や手関節に負担がかかるためです。粘土細工は、手指の筋力低下を示す末梢神経損傷や巧緻性が低下した程度の軽度片麻痺などで用いられます。

- 小脳梗塞の患者には切り絵は適切ではありません。なぜなら、小脳梗塞では企図振戦を生じるため、切り絵などの刃物の使用は危険だからです。切り絵は、カッターの操作が可能なレベルの軽度片麻痺などで用いられます。

- 脊髄小脳変性症の患者には卓球は適切ではありません。なぜなら、脊髄小脳変性症は失調症状がみられるため、卓球で必要となる俊敏な移動やラケットの操作は困難だからです。卓球は、立位保持が可能なごく軽度のParkinson病などで用いられます。

- Parkinson病の患者には上方への輪通しが適切です。なぜなら、Parkinson病では固縮や姿勢反射障害がみられるため、上方への輪通しなどの大関節を利用した粗大運動は、棒体操などと同様に、これらの症状に対して有効だからです。

- 慢性閉塞性肺疾患の患者にはデコパージュは適切ではありません。なぜなら、デコパージュは揮発性油を使用することもあるため、呼吸器疾患患者に対しては望ましくないからです。デコパージュは、手指の巧緻性が低下した末梢神経損傷や軽度片麻痺などで用いられます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第34問

関節リウマチについて正しいのはどれか。

1: 内反尖足が合併しやすい。

2: DIP関節に病変を生じやすい。

3: 肘関節にはムチランス変形が生じやすい。

4: 環軸椎亜脱臼を認めるときには頸部を屈曲させる。

5: 炎症が強い時期の運動療法は自動運動を中心に行う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行訓練

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 階段昇降による筋力増強訓練

4: 背臥位での下肢筋のストレッチ

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第11問

72歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。訪問リハビリテーションを行っている。最近、新たに後頸部痛と歩きにくさとを訴えている。この患者への対応として適切でないのはどれか。

1: 転倒予防の指導を行う。

2: 頸部の可動域運動を行う。

3: 調理の際に椅子の使用を勧める。

4: 高い枕を用いないよう指導する。

5: 柔らかいマットレスを避けるよう指導する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、関節リウマチの患者である72歳の女性が後頸部痛と歩きにくさを訴えており、適切でない対応を選ぶ必要があります。選択肢の中で、頸部の可動域運動を行うことが適切でない対応です。

- 転倒予防の指導を行うことは適切な対応です。歩きにくさを訴えている患者に対して、転倒のリスクを減らすための指導を行うことは重要です。

- 頸部の可動域運動を行うことは適切でない対応です。関節リウマチの患者に対して、無理な運動を行うことは症状の悪化を招く可能性があります。適切な運動やストレッチを専門家と相談して決定することが望ましいです。

- 調理の際に椅子の使用を勧めることは適切な対応です。立ち仕事が困難な患者に対して、椅子を使用して調理を行うことで、負担を軽減することができます。

- 高い枕を用いないよう指導することは適切な対応です。後頸部痛を訴える患者に対して、高い枕は頸部に負担をかける可能性があるため、適切な高さの枕を使用することが望ましいです。

- 柔らかいマットレスを避けるよう指導することは適切な対応です。柔らかいマットレスは、関節リウマチの患者にとって関節への負担が大きくなる可能性があるため、適切な硬さのマットレスを使用することが望ましいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

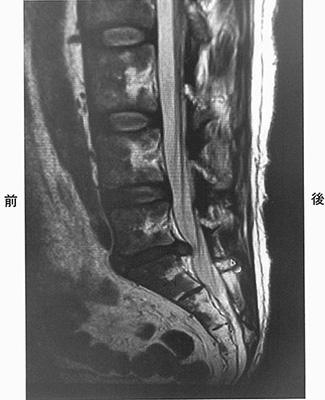

50歳の男性。1か月前から腰痛と右殿部痛が生じ、徐々に右下肢の疼痛が増悪してきた。腰部MRIを示す。この病態で陽性になるのはどれか。

1: Apley test

2: Lasègue test

3: Lachman test

4: Thompson test

5: McMurray test

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

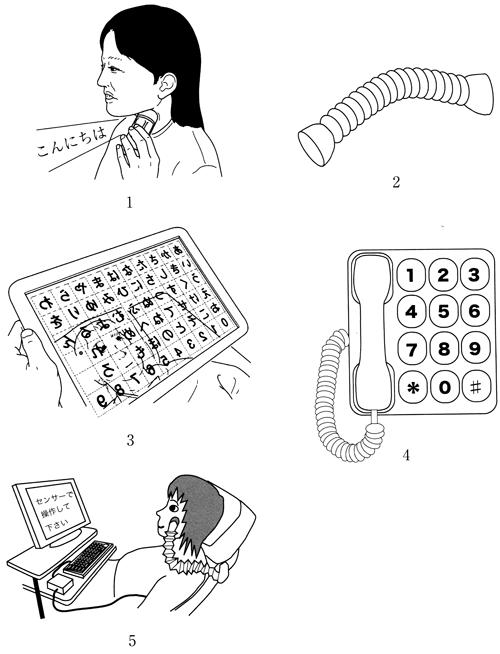

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。仮骨形成良好なため3週目から部分荷重の許可が出された。この時期使用する松葉杖に関して誤っているのはどれか。

1: 脇当てと前腋窩ひだとの間は4~5 cmあける。

2: 握りの位置は肘屈曲約30゜となるようにする。

3: 握りの位置は大転子の高さとする。

4: 杖の全長は腋窩から足底までの距離に5 cm加える。

5: 杖の全長は身長の約65 %とする。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第18問

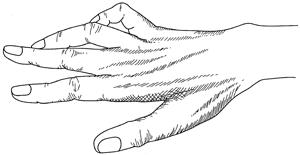

35歳の男性。幼少時に右上腕骨外顆を骨折した。現在、右手は図のようである。右手で可能な動作はどれか。

1: 雑巾を固くしぼる。

2: 示指でスイッチを押す。

3: ペンチで針金を切る。

4: 食事で箸を使う。

5: 手掌で水をすくう。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する