第34回午後第48問の類似問題

第47回午前:第90問

小児の正常発達で最も早く可能になるのはどれか。

1: 高這いをする。

2: 橈側手指握りをする。

3: つかまって立ち上がる。

4: 背臥位で足を口に持っていく。

5: 座位で上肢の後方保護伸展反応が出る。

- 答え:4

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第61問

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1: 立脚相の短縮

2: 遊脚相の股関節内旋

3: 尖足

4: 足部の内反

5: 反張膝

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第46問

正常歩行で誤っているのはどれか。 ア.骨盤傾斜によって遊脚側股関節は内転する。イ.速度にかかわらず立脚相は遊脚相より長い。ウ.重心の上下移動は踵接地期に最低となる。エ.ヒラメ筋は立脚相のみで活動する。オ.速度が早くなるとエネルギー効率があがる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第23問

歩行について正しいのはどれか。

1: 身長が高いほど重複歩距離は短くなる。

2: 進行方向と足の長軸がなす角度を足角という。

3: 両脚支持期は歩行速度が速くなると長くなる。

4: 水平面上の進行方向に対して垂直方向の両足の開きを歩幅という。

5: 一側の踵が接地してから再び接地するまでの時間をステップ時間という。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第43問

身体運動と動作が可能となる年齢との組合せで誤っているのはどれか。

1: 片足で立つ-1歳6か月

2: 走る-2歳

3: 両足で跳ぶ-2歳6か月

4: 三輪車に乗る-4歳

5: 交互にスキップする-5歳

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第73問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

2: 小児よりも身長に対する重心位置が高い。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の前を通る。

4: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

5: 重心線は足関節軸の前方を通る。

- 答え:3 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第74問

成人の静止立位で正しいのはどれか。

1: 重心線は足関節軸の前方を通る。

2: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

3: 重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

5: 小児より身長に対する重心位置が高い。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第47問

歩行周期について誤っているのはどれか。

1: 一歩とは一方の踵接地から他方の踵接地までをいう。

2: 重複歩とは踵接地から次の同側の踵接地までをいう。

3: 歩行率とは1秒または1分当たりの歩数である。

4: 正常歩行の遊脚相は歩行周期の25%を占める。

5: 走行時には二重支持期が消失する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第24問

5歳の女児。痙直型四肢麻痺。側弯や股関節脱臼はない。車椅子座位での全身写真(別冊No. 2)を別に示す。幼稚園で用いる座位保持装置の調整について、はじめに検討するべき事項はどれか。2つ選べ。

1: 頭部の固定性

2: 胸郭部の固定性

3: 骨盤帯の固定性

4: 股関節の外転保持性

5: 足台の高さ

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第27問

5歳の女児。痙直型両麻痺。頸定は6か月、寝返りは11か月、座位は2歳で可能となった。現在、平行棒内で裸足での立位保持は可能だが歩行は自立していない。小学校入学時に使用する可能性が最も低いのはどれか。

1: 歩行器

2: バギー

3: 転倒保護帽

4: 短下肢装具

5: ロフストランドクラッチ

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第62問

慢性期片麻痺患者の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側の立脚相は非麻痺側より短い。

2: 麻痺側の遊脚相の膝屈曲角度は非麻痺側より小さい。

3: 麻痺側の遊脚相で麻痺側の股関節は外転する。

4: 非麻痺側の立脚相で体幹は麻痺側に側屈する。

5: 歩隔は正常歩行より広い。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第30問

10歳の女児。痙直型両麻痺。移動には四つ這い、歩行器での歩行および車椅子自走を併用している。この女児が立ち上がろうとして図のような姿勢になった。原因として考えられるのはどれか。

1: 緊張性迷路反射の残存

2: 膝関節伸展可動域の低下

3: 下肢の左右分離運動困難

4: 上肢の屈曲共同運動の出現

5: 緊張性対称性頸反射の残存

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第48問

正常歩行について誤っているのはどれか。

1: 一側の踵接地から次の同側踵接地までを1歩行周期という。

2: 一側下肢の立脚相と遊脚相の比率は1:1である。

3: 1分間の歩数を歩行率という。

4: 歩行速度と歩幅とは正の相関がある。

5: 自由歩行時の歩幅は50~80 cmである。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第10問

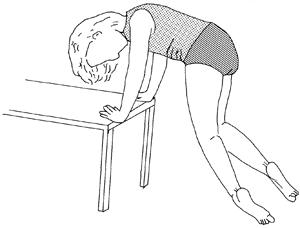

生後8か月の乳児。運動発達の遅れがあり、療育施設にて理学療法を受けている。図のような姿勢を示す。優先して行う運動はどれか。

1: 寝返り

2: 膝立ち

3: 四つ這い

4: 立ち上がり

5: 免荷立位での交互振り出し

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第3問

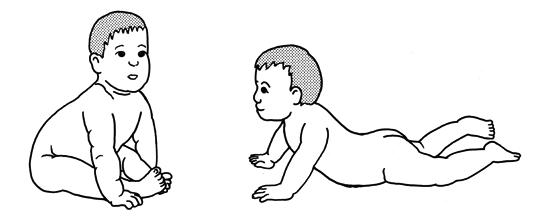

正常な小児の発達過程において、図に示す歩行が可能となる時期はどれか。

1: 生後8か月

2: 生後12か月

3: 生後15か月

4: 生後18か月

5: 生後21か月

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第97問

歩行について正しいのはどれか。

1: 正常の両脚支持期は歩行周期の30 %である。

2: 歩行率は1時間当たりの歩数である。

3: 重複歩は一側の踵接地から対側の踵接地までの周期である。

4: 遊脚期の後半は減速期である。

5: 立脚期の終わりは踵離地時点である。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

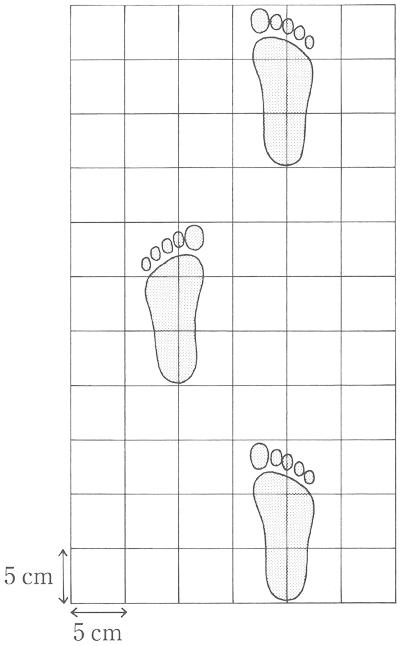

第55回午後:第1問

小児を裸足で方眼紙の上を歩行させた図を示す。重複歩距離はどれか。

1: 10 cm

2: 20 cm

3: 35 cm

4: 40 cm

5: 55 cm

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

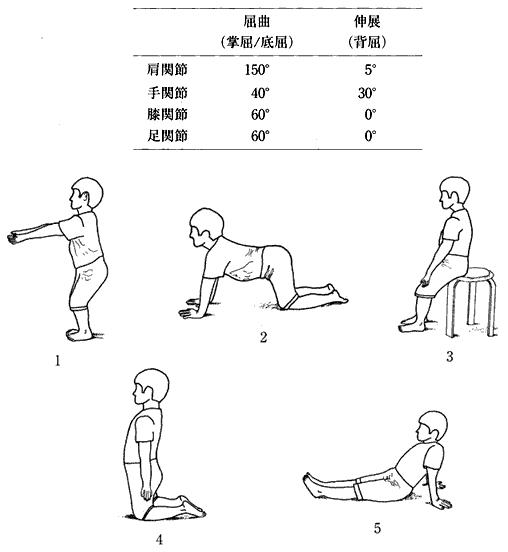

第48回午前:第3問

児の左半身の関節可動域を測定した結果を表に示す。この児がとることのできる姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第60問

ダウン症の身体機能の特徴で誤っているのはどれか。

1: 運動発達が遅れる。

2: 環軸関節亜脱臼がみられる。

3: 先天性心疾患の合併が多い。

4: 四肢の関節拘縮を生じやすい。

5: 外反扁平足が歩行時の問題となる。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第46問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 体重心線は膝関節軸の前方を通る。

2: 体重心は床から身長の45%の高さにある。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 身長に対する体重心の相対的位置は小児より低い。

5: 足関節にかかる重力のモーメントは底屈モーメントである。

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する