第41回午後第6問の類似問題

第53回午後:第51問

股関節で正しいのはどれか。

1: 顆状関節である。

2: 大腿骨頸部は関節包外にある。

3: 寛骨臼は前外側を向いている。

4: 寛骨臼は腸骨のみで構成される。

5: 腸骨大腿靭帯が関節包後面から補強している。

- 答え:3

- 解説:股関節は、寛骨臼と大腿骨頭との間に形成される臼状関節であり、寛骨臼は前外側を向いている。股関節の関節包は強靭で、大腿骨頸部は関節包内にある。寛骨臼は腸骨、坐骨、恥骨の3つの骨で構成される。

- 股関節は顆状関節ではなく、寛骨臼と大腿骨頭との間に形成される臼状関節である。顆状関節は環椎後頭関節、顎関節、距骨下関節などがある。

- 大腿骨頸部は関節包外にあるというのは誤りで、股関節の関節包は強靭で、大腿骨頸部は関節包内にある。

- 寛骨臼は前外側を向いているので、この選択肢は正しいです。

- 寛骨臼は腸骨のみで構成されるというのは誤りで、寛骨臼は腸骨、坐骨、恥骨の3つの骨で構成される。

- 腸骨大腿靭帯が関節包後面から補強しているというのは誤りで、腸骨大腿靭帯は関節包外靱帯の一つで、関節包前面と上面から補強している。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第49問

ダニエルスらの徒手筋力テストにおいて段階1(Trace)の筋と触診部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 小円筋-肩甲骨外側縁

2: 大胸筋-腋窩

3: 肩甲下筋-肩甲骨下縁

4: 上腕筋-上腕外側

5: 回外筋-上腕骨内側上顆

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第7問

足根管を通るのはどれか。2つ選べ。

1: 前脛骨筋

2: 後脛骨筋

3: 長腓骨筋

4: 長指屈筋

5: 長指伸筋

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第42問

足の縦アーチの保持に関係しないのはどれか。

1: 長母指屈筋

2: 母指内転筋

3: 前脛骨筋

4: 長腓骨筋

5: 後脛骨筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第52問

皮下組織の直下に筋腹を触知する筋はどれか。

1: 棘上筋

2: 方形回内筋

3: 小殿筋

4: 中間広筋

5: 長腓骨筋

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第54問

腸骨翼の外面に付着する筋はどれか。

1: 大腰筋

2: 腸骨筋

3: 中殿筋

4: 梨状筋

5: 大腿筋膜張筋

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第51問

関節とその形状の組合せについて正しいのはどれか。

1: 肩関節 - 鞍関節

2: 肘関節 - 球関節

3: 上橈尺関節 - 車軸関節

4: 橈骨手根関節 - 平面関節

5: 母指CM関節 - 蝶番関節

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第82問

誤っている組合せはどれか。

1: 円回内筋症候群-橈骨神経

2: 手根管症候群-正中神経

3: 足根管症候群-脛骨神経

4: 梨状筋症候群-坐骨神経

5: ギヨン管症候群-尺骨神経

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第48問

検査結果と筋緊張の亢進を疑う筋(群)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 股関節他動外転時の抵抗 - 股関節内転筋群

2: 足関節背屈の可動域低下 - 下腿三頭筋

3: 肘関節他動伸展時の折りたたみナイフ現象 - 上腕二頭筋

4: 手関節他動背屈時の歯車現象 - 手指伸筋群

5: 頭部落下試験で落下速度低下 - 頸部屈筋群

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第42問

股関節外旋筋でないのはどれか。

1: 大殿筋

2: 縫工筋

3: 薄 筋

4: 梨状筋

5: 外閉鎖筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第26問

Danielsらの徒手筋力テストで、検査する筋の段階と開始肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 菱形筋群の段階4―――肘関節伸展位

2: 上腕三頭筋の段階4――肩関節屈曲位

3: 大殿筋の段階3――――膝関節伸展位

4: 大腿四頭筋の段階2――股関節屈曲位

5: 後脛骨筋の段階2―――足関節底屈位

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第28問

歩行周期で立脚相直前から活動し、踵接地時に大きな活動を示す下肢の筋はどれか。2つ選べ。

1: 下腿三頭筋

2: 前脛骨筋

3: 大腿四頭筋

4: 長母指屈筋

5: 腸腰筋

- 答え:2 ・3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第30問

膀胱の神経支配について正しいのはどれか。

1: 下腹神経は副交感神経である。

2: 骨盤神経は交感神経である。

3: 陰部神経は体性神経である。

4: αアドレナリン受容体は膀胱体部に多い。

5: βアドレナリン受容体は膀胱底部に多い。

- 答え:3

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第55問

下行性の神経線維が通るのはどれか。

1: 薄束

2: 錐体

3: 楔状束

4: 内側毛帯

5: 外側毛帯

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第54問

腱板を構成する筋はどれか。

1: 肩甲下筋

2: 三角筋

3: 上腕筋

4: 僧帽筋

5: 大円筋

- 答え:1

- 解説:腱板は肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋の4つの筋で構成されており、肩関節の安定化に関与している。

- 肩甲下筋は腱板を構成する筋の1つであり、正しい答えです。

- 三角筋は腱板を構成する筋ではなく、肩の動きに関与する筋です。

- 上腕筋は腱板を構成する筋ではなく、上腕の動きに関与する筋です。

- 僧帽筋は腱板を構成する筋ではなく、首や肩の動きに関与する筋です。

- 大円筋は腱板を構成する筋ではなく、肩関節の内転や内旋に関与する筋です。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第71問

股関節の内旋運動に関与する筋はどれか。2つ選べ。

1: 小殿筋

2: 大殿筋

3: 縫工筋

4: 半膜様筋

5: 大腿二頭筋

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第57問

ASIA(American spinal injury association)の神経学的分類における機能残存髄節と筋群との組合せで誤っているのはどれか。

1: 第2腰髄節-股関節伸筋群

2: 第3腰髄節-膝関節伸筋群

3: 第4腰髄節-足関節背屈筋群

4: 第5腰髄節-足指伸筋群(外在筋)

5: 第1仙髄節-足関節底屈筋群

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 前十字靱帯は膝伸展で弛緩する。

2: 内側側副靱帯は膝伸展で弛緩する。

3: 大腿直筋は膝伸展と股屈曲の作用がある。

4: 大腿筋膜張筋は膝屈曲位で下腿内旋作用がある。

5: 大腿二頭筋は膝屈曲と下腿内旋の作用がある。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第2問

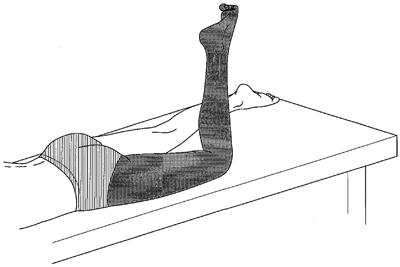

Danielsらの徒手筋力テストによる左足関節底屈運動でヒラメ筋単独テストを実施したところ、図のような距腿関節底屈の代償運動がみられた。この代償運動への関与が疑われる筋はどれか。2つ選べ。

1: 長指屈筋

2: 短母指屈筋

3: 長母指屈筋

4: 母指外転筋

5: 前脛骨筋

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する