医用電気電子工学の過去問

国試第14回午前:第51問

平均10、分散2の正規分布について誤っているのはどれか。

a:標準偏差は4である。

b:分布密度関数の値は正である。

c:この分布に従う2つの独立な変量の和の平均は20である。

d:この分布に従う2つの独立な変量の和の標準偏差は2である。

e:この分布に従う2つの独立な変量の標本平均の分散はである。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第10回午後:第11問

巻数比が1次:2次=10:1の変圧器(トランス)について正しいのはどれか。

a:入力交流電圧が10Vのとき、出力電圧は約1Vになる。

b:出力交流電流が10Aのとき、入力電流は約1Aになる。

c:出力側に1Ωの負荷をつないだとき、入力側からは約10Ωの負荷と見なせる。

d:出力側より1Wの電力を取り出すためには、入力側へ約10Wの電力を供給する。

e:入力に直流電圧を加えるとトランスは破損する恐れがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

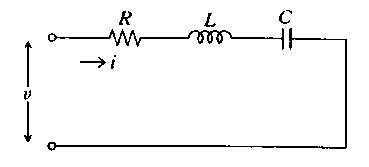

国試第10回午後:第10問

図に示す直列共振回路について正しいのはどれか。

a:電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき電圧vと電流iの位相は等しい。

b:電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c:共振周波数におけるインピーダンスはRになる。

d:インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e:電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e