臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第31回 午前 第43問

19件の類似問題

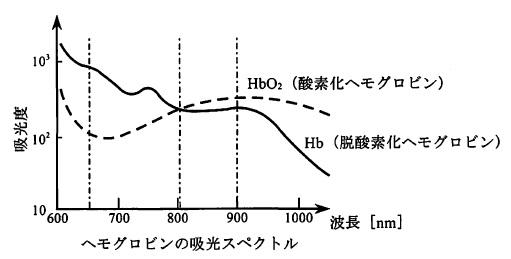

波長約650nmから800nmの帯域の光で最も吸収係数の大きいのはどれか。...

広告

54

第二種ME技術認定試験 -

第28回 午前

類似度 72.8%

厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。

1

静脈血 -- 波長650nm

2

動脈血 -- 波長650nm

3

静脈血 -- 波長805nm

4

動脈血 -- 波長900nm

5

静脈血 -- 波長900nm

87

臨床工学技士国家試験 -

第32回 午前

重要度:低

正答率:63%

類似度 69.9%

生体の光学的特性について正しいのはどれか。

a

メラニンは可視光よりも紫外光をよく吸収する。

b

紫外光は波長が長いほど皮膚深部に到達する。

c

水は可視光よりも赤外光をよく吸収する。

d

可視光は皮膚表面でほとんど反射する。

e

ヘモグロビンによる可視光の吸収は赤外光に比べ小さい。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

87

臨床工学技士国家試験 -

第28回 午後

重要度:低

正答率:68%

類似度 67.9%

生体の光学特性について誤っているのはどれか。

a

血液の光吸収はヘマトクリット値に依存する。

b

皮膚に照射された UVc は真皮まで到達する。

c

ヘモグロビンは青色光よりも近赤外光をよく吸収する。

d

メラニンは可視光よりも紫外光をよく吸収する。

e

水は可視光よりも赤外光をよく吸収する。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

30

臨床工学技士国家試験 -

第26回 午前

重要度:低

正答率:81%

類似度 67.5%

正しいのはどれか。

a

生体内では光散乱は少ない。

b

生体内の光吸収は主にヘモグロビンと皮膚のメラニンによる。

c

光によるヘモグロビンの酸素飽和良測定には複数の波長が用いられる。

d

光電式脈波計によって血流量の波形が得られる。

e

パルスオキシメータは動脈の血流量を測定できる。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

87

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午前

正答率:54%

類似度 67.2%

正しいのはどれか。

a

生体内では光散乱は少ない。

b

生体内の光吸収は主にヘモグロビンと皮膚のメラニンによる。

c

光電式脈波計により血行動態についての情報が得られる。

d

光によるヘモグロビンの酸素飽和度測定には二種の波長が用いられる。

e

パルス光を用いたヘモグロビンの酸素飽和度測定装置をパルスオキシメータという。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

87

臨床工学技士国家試験 -

第36回 午後

重要度:低

正答率:60%

類似度 65.4%

生体の光特性について正しいのはどれか。

a

メラニンは紫外光よりも可視光の吸収が大きい。

b

脂質はタンパク質に比べ紫外光の吸収が大きい。

c

水は可視光よりも赤外光の吸収が大きい。

d

核酸は可視光よりも紫外光の吸収が大きい。

e

ヘモグロビンは赤外光よりも可視光の吸収が大きい。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

88

臨床工学技士国家試験 -

第31回 午前

重要度:低

正答率:61%

類似度 63.1%

太陽光線の生体への作用で正しいのはどれか。

a

UVAは真皮まで達する'。

b

DNAは紫外域での吸収が大きい。

c

血液の散乱はヘマトクリット値により変化する。

d

水での吸収は赤外光よりも可視光の方が大きい。

e

ピリルビンは可視光領域での吸収が小さい。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

45

第二種ME技術認定試験 -

第29回 午前

類似度 62.8%

パルスオキシメータで利用している光特性はどれか。

1

赤血球での光散乱

2

脈動する動脈壁での光反射

3

動脈内のヘモグロビンの光吸収

4

動脈周囲の組織での光散乱

5

脈動する動脈壁での光吸収

88

臨床工学技士国家試験 -

第25回 午前

重要度:低

正答率:53%

類似度 62.6%

誤っているのはどれか。

a

紫外線は長い波長ほど皮膚深部に到達する。

b

生体の高分子物質は紫外線をよく吸収する。

c

可視領域では血液の光透過率はほぼ一定である。

d

ヘモグロビンは近赤外線をよく吸収する。

e

遠赤外線の生体作用は熱的作用が主である。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

53

第二種ME技術認定試験 -

第38回 午前

類似度 60.8%

パルスオキシメータが利用している光学特性はどれか。

1

脂肪組織での屈折

2

組織界面での反射

3

筋肉組織での吸収

4

血漿での散乱

5

血球での吸収

広告