第32回国試午前63問の類似問題

国試第2回午後:第21問

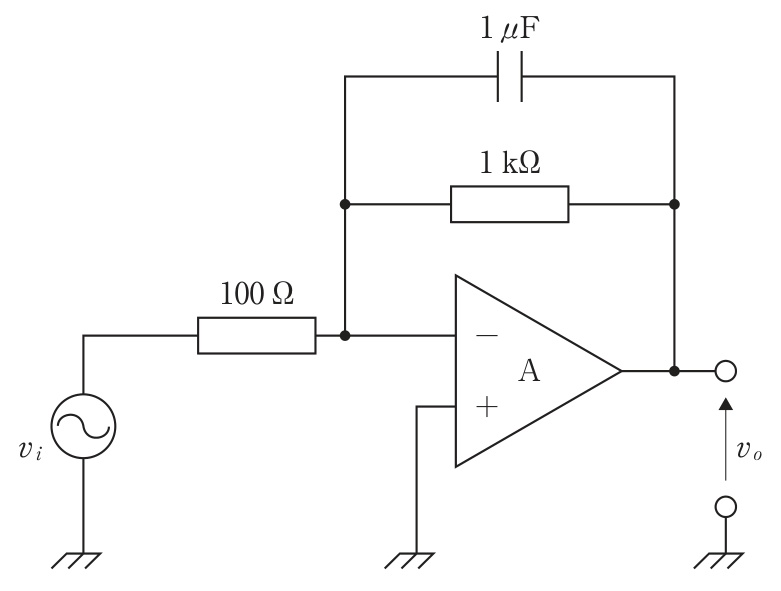

電子回路による電気信号の増幅について正しいのはどれか。

1:増幅度(利得)が大きいほど信号対雑音比(S/N)が大きい。

2:電圧増幅するためには増幅器の入力インピーダンスは大きい方がよい。

3:最もよく用いられる半導体の増幅素子はダイオードである。

4:半導体工学の進歩によりどのように小さな信号を増幅する場合でも雑音を問題にする必要がなくなった。

5:生体信号を計測するときには増幅器の入力インピーダンスより出力インピーダンスに注意する必要がある。