第31回国試午後82問の類似問題

国試第38回午前:第82問

ある流路の内径d[m]、流路内を流れる流体の平均流速V[m/s]、密度$\rho$[kg/m³]、粘性係数$\mu$[Pa・s]、動粘性係数$\nu$[m²/s]とするとき、レイノルズ数を表す式はどれか。

a:$\frac{Vd}{\nu}$

b:$\frac{\nu}{Vd\rho}$

c:$\frac{V}{\nu\rho}$

d:$\frac{Vd}{\rho\mu}$

e:$\frac{Vd\rho}{\mu}$

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第32回午後:第46問

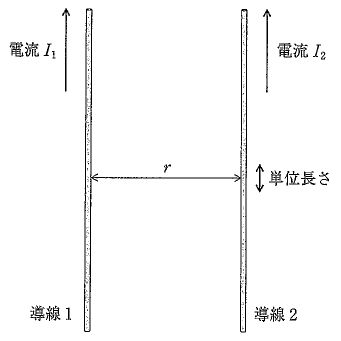

図のように真空中で、r離れた無限に長い平行導線1、2に、大きさが等しい電流I1、I2が同じ方向に流れているとき、正しいのはどれか。ただし、I1が導線2につくる磁束密度をB1、I2が導線1につくる磁束密度をB2、導線2の単位長さにかかる力をF2とする。

1:磁束密度B1電流I1に反比例する。

2:電流I1と磁束密度B1との向きは逆方向となる。

3:導線1導線2の間には引力が働く。

4:力F2は導線間の距離rに比例する。

5:磁束密度B1と磁束密度B2の向きは同方向となる。

国試第8回午後:第70問

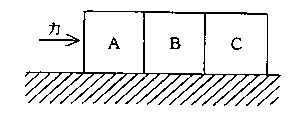

図に示すように摩擦のある水平面上に一直線状に置かれた物体A、B、Cに対して、Aの一端を一定の水平力で押すとき、誤っているのはどれか。

a:AがBを押す力とBがAを押す力とは同じ大きさである。

b:BがCを押す力とCがBを押す力とは同じ大きさである。

c:AがAを押す力とBがCを押す力とは同じ大きさである。

d:AがBを押す力はBがAを押す力より大きい。

e:AがBを押す力はBがCを押す力より大きい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第4回午前:第52問

正しいのはどれか。

a:断面積Aのピストンを力Fで押したときピストンの中の液体に生じる圧力はAFである。

b:静止している液体中の圧力の大きさは同一水平面内では位置によらず同一である。

c:パスカルの原理を利用すれば小さな力から大きな力を発生させることができる。

d:絶対真空を基準にして測定した圧力を真空圧力という。

e:地表に置いた物体は水銀柱で50cmの大気圧を受ける。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e