第3回国試午後76問の類似問題

国試第12回午後:第7問

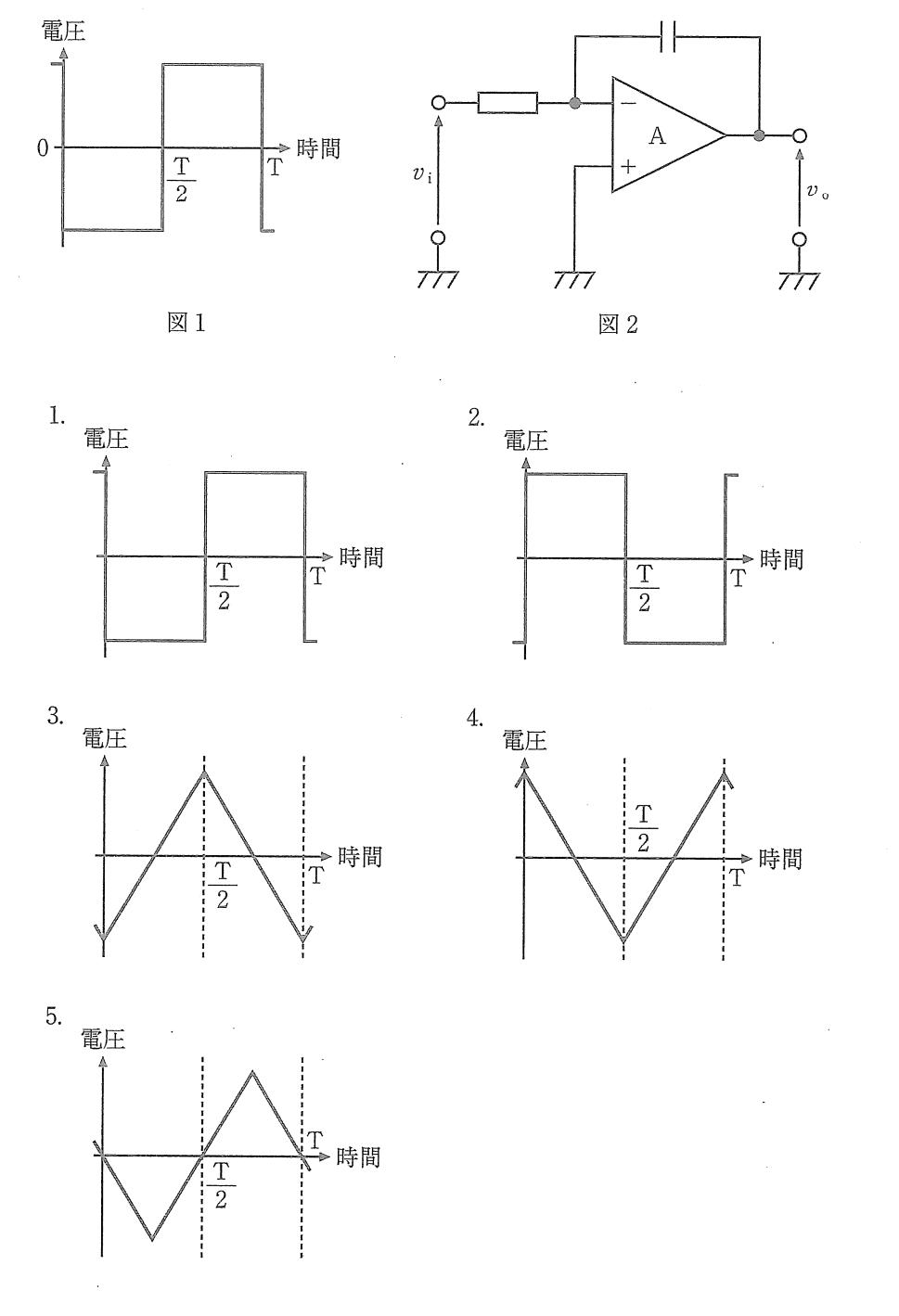

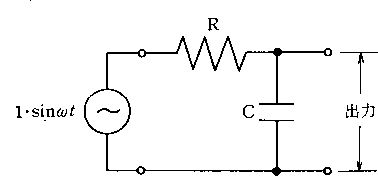

図の回路で入力電圧が $\sin{\omega{t}}$ のときの出力を $ A=\sin{\left(\omega t+\varphi\right)}$とすると正しいのはどれか。

1:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi=0$

2:$ A=\sqrt{1+(\omega CR)^2}\bullet\varphi=0$

3:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi=-{tan}^{-1}{\omega}CR$

4:$ A=\sqrt{1+(\omega CR)^2}\bullet\varphi=-{tan}^{-1}{\omega}CR$

5:$ A=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\bullet\varphi={tan}^{-1}{\omega}CR$

国試第1回午後:第81問

非接地配電方式について正しいのはどれか。

a:1線の地絡時にも電源の供給を確保することを目的としている。

b:絶縁監視装置(アイソレーションモニタ)は必要ではない。

c:一つの医用機器の絶縁不良事故で容易に停電を生じる。

d:絶縁トランスが設備側にあるため、機器故障時に洩れ電流は増加する。

e:手術室やICUのように生命維持管理装置を使う場所には設置することが望ましい。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e