第9回国試午前87問の類似問題

国試第37回午前:第39問

電撃に対する人体の反応で正しいのはどれか。

1:心臓に10μAの商用交流電流が直接流れると心室細動が誘発される。

2:体表に10mAの商用交流電流が流れると筋肉が不随意的に収縮する。

3:感知電流の閾値は1kHzを超えると周波数に比例して下がる。

4:マクロショックによる心室細動誘発電流閾値は最小感知電流の1000倍である。

5:交流電流は直流電流に比べて生体組織に化学的変化を起こしやすい。

国試第7回午前:第79問

生体の電気現象を計測するための増幅器で正しいのはどれか。

a:増幅器への入力電圧をEiその出力連圧をE0とするとEi/E0を電圧増幅率という。

b:増幅器の感度は電圧利得で表すことができる。

c:差動増幅器の両入力端子に等しい振幅の同相入力を加えると出力は零になる。

d:前置増幅器は入力インピーダンスを小さくするように設計されている。

e:心電図を記録するための増幅器には100dB以上の増幅度が必要である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第25回午後:第39問

電撃に対する人体反応について誤っているのはどれか。

1:同じ通電エネルギー量では商用交流が直流よりも電撃リスクは 大きい。

2:最小感知電流値は周波数に反比例する。

3:商用交流におけるミクロショック心室細動誘発電流値は0.1mA である。

4:商用交流の離脱電流値は最小感知電流値の約 10倍である。

5:小児のマクロショック電流値は成人男性の 1/2 である。

国試第6回午後:第73問

電撃に対する人体の反応に対して誤っているのはどれか。

1:電流の流出入部によって異なる。

2:最小感知電流の10倍の電流で行動の自由を失う。

3:50kHz付近で最も感じやすい。

4:1mAの商用交流が体表に流れるとビリビリ感じる。

5:感じられない電流により心室細動が誘発される。

国試第12回午前:第79問

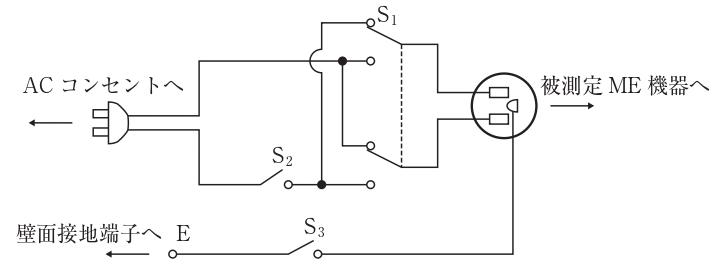

漏れ電流の許容値について正しいのはどれか。

a:一般機器の接地漏れ電流の正常状態は0.5mA以下である。

b:BF形機器の患者漏れ電流Iと外装漏れ電流とは許容値が同じである。

c:患者漏れ電流IIの許容値は患者漏れ電流Iの許容値より小さい。

d:BF形機器の患者漏れ電流IIIはミクロショックを防止できる許容値である。

e:CF形機器の患者測定電流は交流、直流とも同じ許容値である。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第3回午後:第83問

(JIS改訂により不適切化)誤っているのはどれか。

a:患者漏れ電流-3はB型機器の信号入出力部にのった電源電圧による患者漏れ電流である。

b:接地漏れ電流の許容値は、機器の型別を問わず同じ値である。

c:患者漏れ電流-2の測定は、危険なので熟練者が行うべきである。

d:患者漏れ電流-1の測定では、単一故障状態での測定も必要である。

e:CF形機器の外装漏れ電流の許容値は、正常状態、単一故障状態ともBF形の1/10である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e