第7回国試午後11問の類似問題

国試第10回午後:第16問

正しいのはどれか。

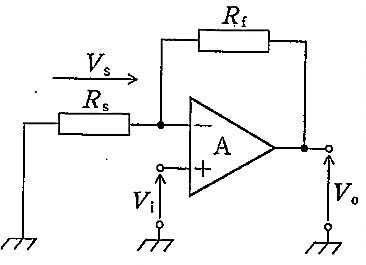

a:演算増幅器を用いて積分回路を作ることができる。

b:演算増幅器では反転入力端子と非反転入力端子との電位差はほぼ0である。

c:同相除去比(CMRR)を小さくするために演算増幅器による差動増幅回路を用いる。

d:入力インピーダンスを小さくするために演算増幅器による非反転増幅回路を用いる。

e:出力インピーダンスを大きくするために演算増幅器を用いる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第21回午後:第17問

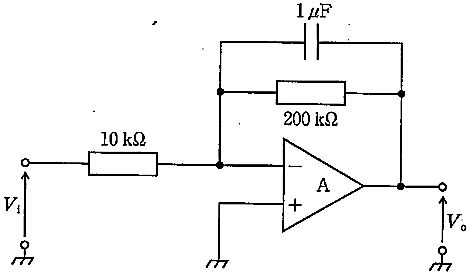

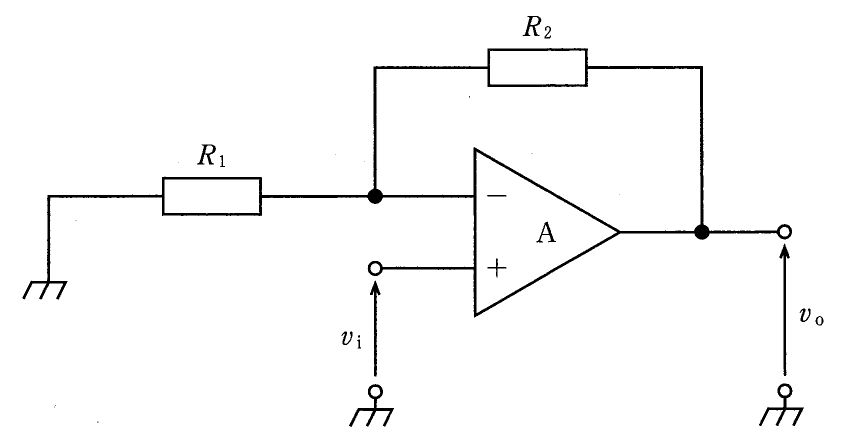

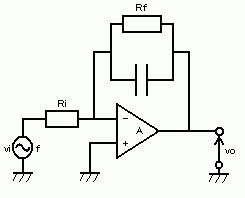

図の回路に、周波数fの正弦波電圧viを入力した。出力電圧voについて正しいのはどれか。ただし、Aは理想演算増幅器、fo = 1 / 2πCfRf とする。

a:fがfoより十分小さければ vo = -(Rf/Ri) vi となる。

b:fがfoより十分大きければ vo = -(Rf/Ri)vi となる。

c:f = fo でvoの振幅は最大となる。

d:fがfoより十分小さければvoの振幅は0に近づく。

e:fがfoより十分大きければvoの振幅は0に近づく。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第15回午後:第4問

1次巻線数N1、2次巻線数N2のトランスについて正しいのはどれか。

a:直流の電圧・電流の変換に用いられる。

b:電磁誘導現象を利用している。

c:インピーダンス変換に用いられる。

d:1次電圧をE1、2次電圧をE2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{E_1}{E_2}$が成立する。

e:1次電流をI1、2次電流をI2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_1}{I_2}$が成立する。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e