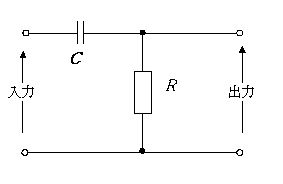

第7回国試午前80問の類似問題

国試第7回午前:第78問

生体計測で使用される電極について正しいのはどれか。

a:単極導出を行うとき基準点に置いた電極を装着電極という。

b:皮膚と電極との間に通常、電解質を含んだペーストを用いる。

c:金属電極とぺーストとの間に分極が発生しやすい。

d:分極により発生する分極電圧は10mVを超えることはない。

e:不分極電極として銅(Cu)の表面に硫酸銅(CuSO4)を付着させたものがよく用いられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

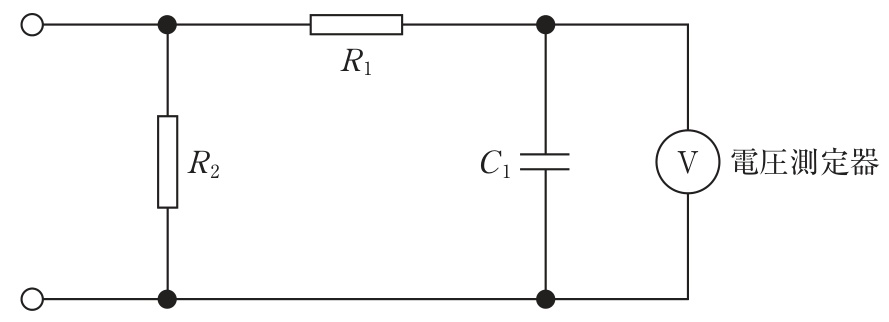

国試第38回午前:第43問

JIS T 0601-1で規定されている図の漏れ電流測定用器具(MD)について正しいのはどれか。

a:$R_2$は10 kΩである。

b:$R_1$と$R_2$には無誘導抵抗器を用いる。

c:$R_1$と$C_1$で遮断周波数1 kHzの低域通過フィルタを構成している。

d:電圧測定器の指示値が100 mVのとき、漏れ電流値は100 μAである。

e:電圧測定器の入力インピーダンスは100 kΩである。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e