第39回午前第8問の類似問題

第50回午前:第11問

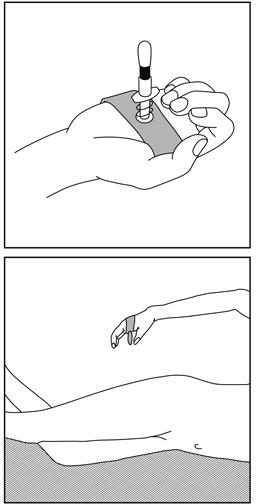

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

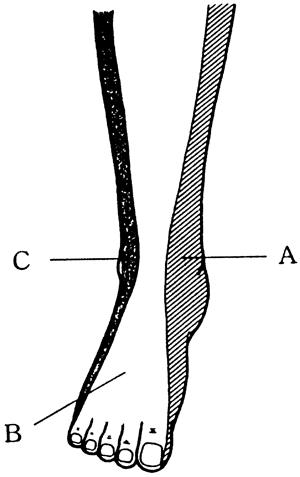

20歳の男性。第4・5腰椎椎間板ヘルニア。L5神経根障害により筋力低下を示す筋と図に示す感覚障害領域との組合せで正しいのはどれか。

1: 前脛骨筋-A

2: 長指伸筋-B

3: 腓腹筋-B

4: 前脛骨筋-C

5: 長指伸筋-C

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第18問

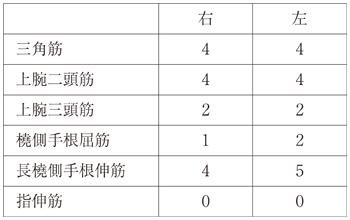

17歳の男子。頸髄損傷。プールに飛び込んだ際に、頭部を底に打ちつけて受傷した。受傷8週後のMMT結果を表に示す。機能残存レベルはどれか。

1: C4

2: C5

3: C6

4: C7

5: C8

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第22問

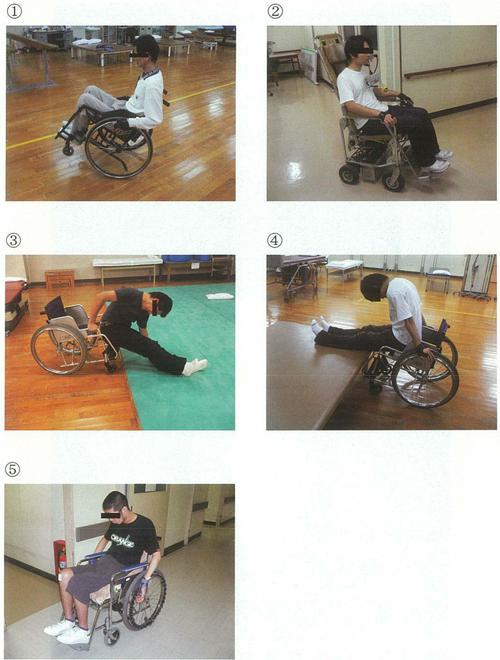

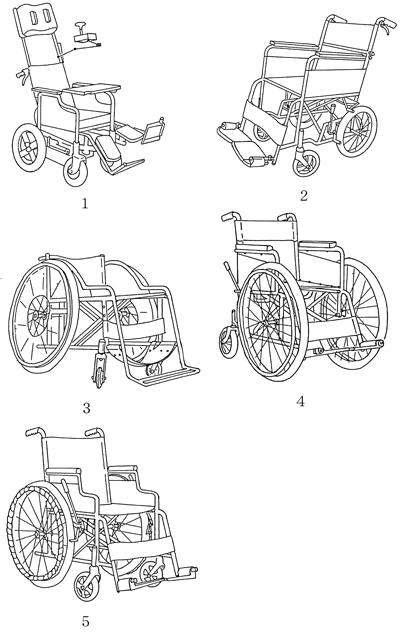

22歳の男性。6か月前にバイク事故で頸髄損傷となった。徒手筋力テスト上腕二頭筋が右5・左4、上腕三頭筋が右1・左1、長橈側手根伸筋が右2・左1であった。下肢は両側とも完全麻痺で、感覚脱失であった。バイタルサインは安定していた。車椅子訓練(別冊No.3①~⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第9問

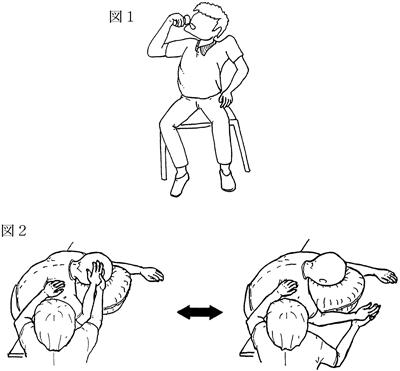

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第31問

二分脊椎について正しいのはどれか。

1: 脊髄髄膜瘤に水頭症を合併する。

2: 病変部位は胸椎が多い。

3: 麻痺レベルはHofferの分類を用いる。

4: 移動能力はSharrardの分類を用いる。

5: 潜在性では神経症状を生じる。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第3問

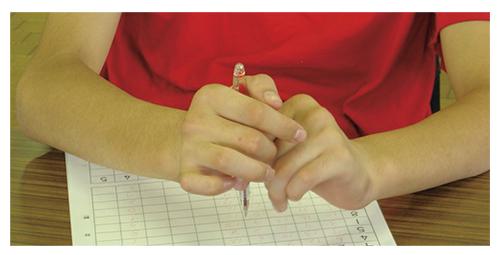

25歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。書字の際のボールペンを把持した場面を示す。片手では困難で、両手でボールペンを保持する動作が観察された。このような動作を行う頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B3

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

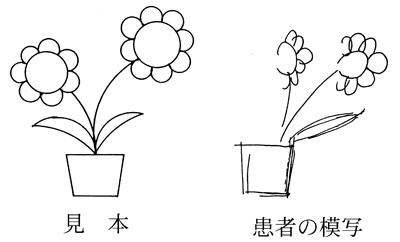

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第4問

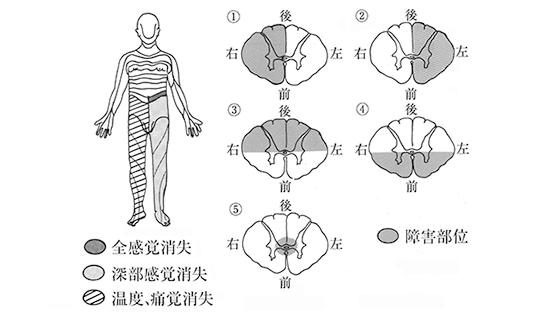

身体図のような感覚障害を呈する場合に考えられる脊髄の障害部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第10問

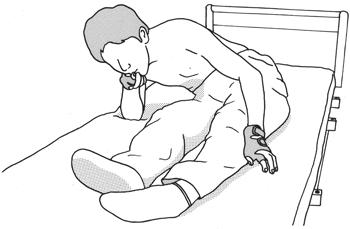

頸髄損傷完全麻痺者(第6頸髄節まで機能残存)が肘での体重支持を練習している図を示す。この練習の目的動作はどれか。

1: 導尿カテーテル操作

2: ベッド上での移動

3: 足上げ動作

4: 上着の着脱

5: 寝返り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

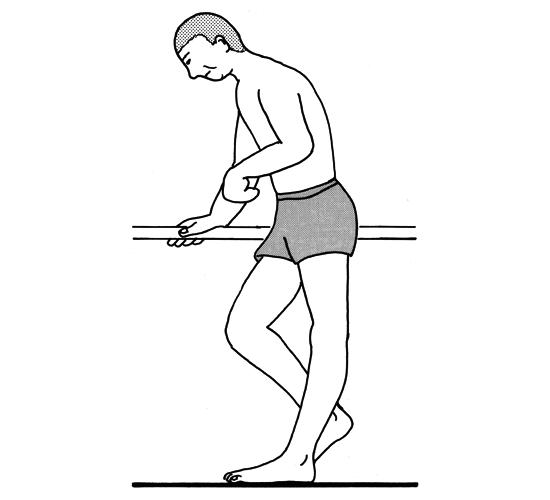

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第26問

25歳の男性。登山で滑落し頸髄完全損傷。Danielsらの徒手筋力テストで左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、長橈側手根伸筋4、上腕三頭筋1、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0である。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第35問

50歳の女性。外傷性頸髄損傷。筋力は左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、上腕三頭筋4、長橈側手根伸筋4、橈側手根屈筋1、手指伸筋4、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0であった。この患者の日常生活に用いる車椅子で適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

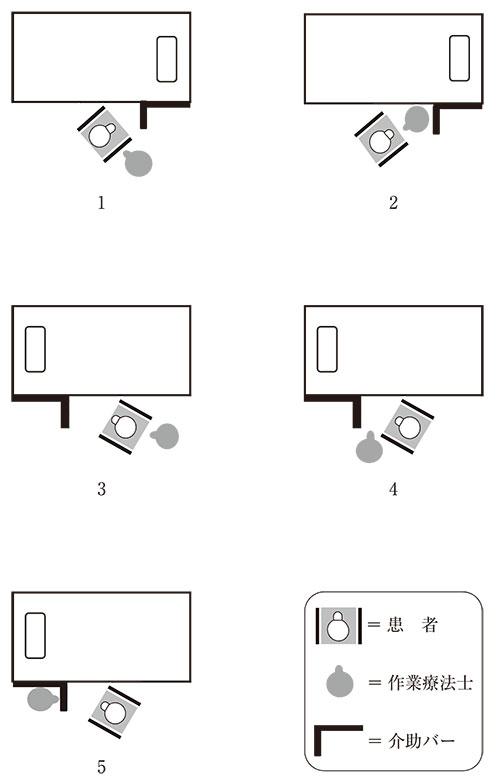

第51回午後:第12問

70歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。車椅子からベッドへの移乗は介助バーを使用して1人で何とか可能である。初回評価時の車椅子からベッドへの移乗場面において、ベッド、車椅子、介助バー及び作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

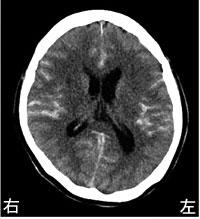

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第69問

脊髄損傷者の機能残存レベルと車椅子の処方の組合せで適切でないのはどれか。

1: C4:チンコントロール電動車椅子

2: C5:水平ノブ付きハンドリム

3: C6:取り外し式肘当て

4: C7:長いブレーキレバー

5: Th10:低いバックレスト

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第34問

脊髄損傷残存機能レベルと装具・自助具との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、残存機能レベルから下位は完全麻痺とする。

1: C4-マウススティック

2: C5-太柄のスプーン

3: C7-ホルダー付きスプーン

4: L4-長下肢装具

5: S1-短下肢装具

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第40問

脊髄損傷患者にみられる自律神経過反射について正しいのはどれか。

1: 第5胸髄よりも高位の損傷に発生する。

2: 下肢挙上で症状は軽減する。

3: 起立負荷で生じる。

4: 低血圧を呈する。

5: 頻脈を呈する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する