第39回午前第8問の類似問題

第53回午前:第84問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作の組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルより下位は完全麻痺とする。

1: C4―――――万能カフを用いた食事

2: C5―――――前方移乗

3: C6―――――橈側-手掌握り

4: C7―――――更衣

5: C8―――――長下肢装具での歩行

- 答え:4

- 解説:脊髄損傷の機能残存レベルは、損傷部位によって可能な動作が異なります。この問題では、機能残存レベルと可能な動作の組合せを正しく判断することが求められています。

- C4レベルでは頸部、肩甲骨の運動が可能ですが、万能カフを使用しても食事は困難です。万能カフを用いた食事はC5レベルから可能となります。

- C5レベルでは肩関節の屈曲、外転、伸展、肘関節の屈曲などが可能ですが、前方移乗(車イスとベット間)はC6レベルから可能となります。

- C6レベルでは手関節の背屈が可能となり、テノデーシスアクションを用いた把持動作が可能ですが、橈側-手掌握りはC8レベルから可能となります。

- C7レベルでは、側臥位でのズボン着脱なども可能となり、更衣が可能です。この選択肢が正しい組合せです。

- C8レベルでは手指屈筋・伸筋が機能しますが、ADLは車椅子自立レベルであり、長下肢装具での歩行はTh12レベルから可能となります。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第48問

脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)で起こるのはどれか。2つ選べ。 ア.排便障害イ.自律神経過反射ウ.咳嗽困難エ.吸気困難オ.反射性勃起

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

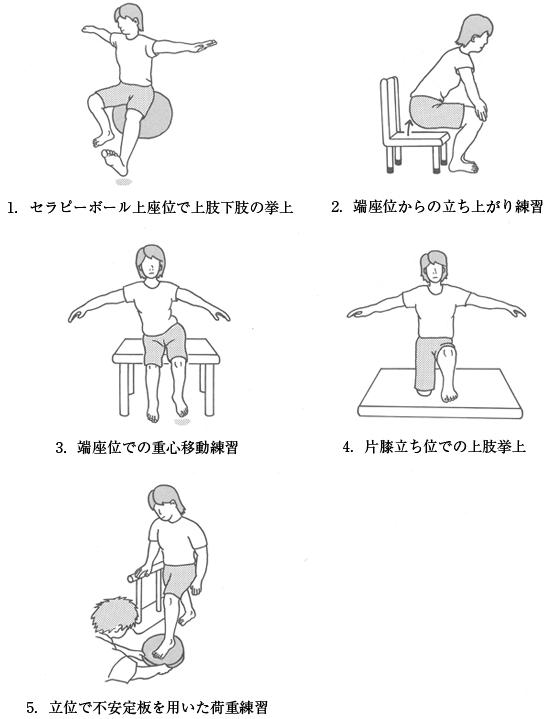

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第17問

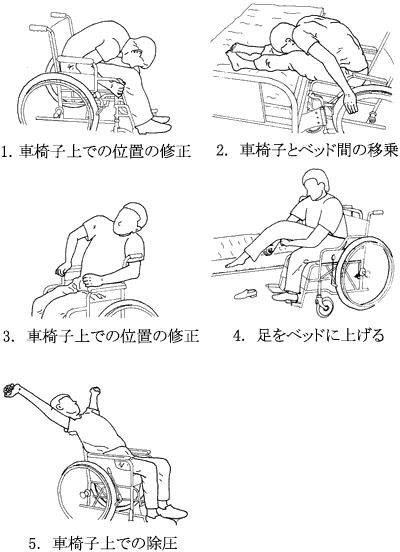

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対する車椅子上の動作指導の方法で誤っているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第82問

中心性脊髄損傷について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 高齢者に多い。

2: 骨傷に伴って生じることが多い。

3: 頸椎の過屈曲によって発生することが多い。

4: 肛門括約筋の収縮が障害されることが多い。

5: 下肢より上肢機能が強く障害されることが多い。

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第61問

脊髄損傷の機能残存レベルと生じやすい拘縮との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 第4頸髄節-肩甲骨下制

2: 第5頸髄節-肩関節内転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-手指MP関節屈曲

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

20歳の男性。左上腕骨顆上骨折に伴う末梢神経損傷に対し作業療法を開始した。陶芸でひも作りを行うと図のような手の形を示した。損傷された神経はどれか。

1: 正中神経

2: 尺骨神経

3: 橈骨神経

4: 筋皮神経

5: 腋窩神経

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第76問

脊髄損傷の残存髄節と可能な基本動作との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.第1胸髄節-車椅子キャスター上げ操作で段差通過イ.第6胸髄節-骨盤帯付長下肢装具、手すり使用で段差昇降ウ.第8胸髄節-長下肢装具、松葉杖で実用歩行エ.第2腰髄節-短下肢装具、松葉杖で大振り歩行オ.第4腰髄節-短下肢装具で実用歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

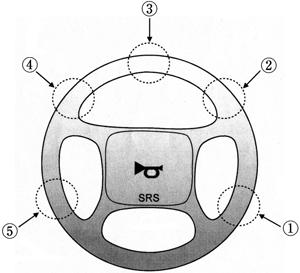

第49回午前:第10問

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。旋回装置を右ハンドル乗用車のハンドルに取り付ける位置として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

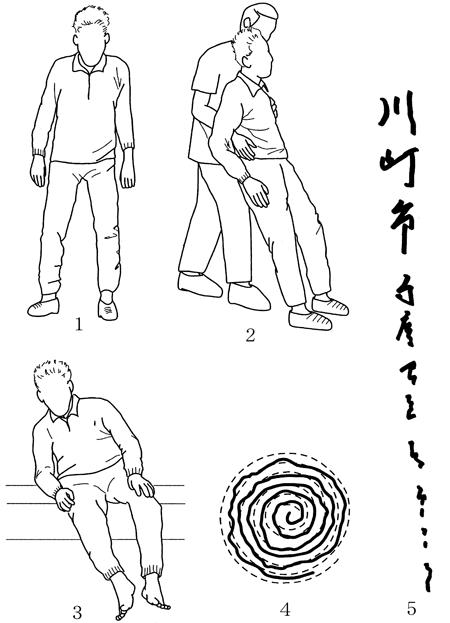

第39回午前:第11問

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第41問

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1: 第4頸髄節-肩甲骨挙上

2: 第5頸髄節-肩関節外転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-MP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第64問

第3腰髄節レベルまで機能残存の完全対麻痺患者における合併症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 褥 瘡

2: 体温調節障害

3: 神経因性膀胱

4: 起立性低血圧

5: 自律神経過反射

- 答え:1 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第26問

23歳の男性。会社員。6か月前、交通事故による外傷性脳損傷を受傷したが、身体的後遺症はなく、職場復帰した。病前と性格が変わって怒りっぽく頑固になり、職場の人間関係が悪化して精神科を受診し、外来作業療法に参加となった。作業療法の初期目標で適切でないのはどれか。

1: 実施上の取り決めの遵守

2: 興味ある作業への参加

3: 定期的な参加の継続

4: 安心できる関係作りの構築

5: 職場の人間関係の改善

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第12問

27歳の男性。オートバイ事故による頸髄損傷。Zancolliの頸髄損傷分類で右C6B1、左C6A。関節可動域に制限はない。体幹を前傾させると上肢で支持することは困難である。動作の写真を別に示す。上肢による支持を可能にするために強化が必要な筋はどれか。2つ選べ。

1: 上腕筋

2: 棘下筋

3: 肩甲下筋

4: 三角筋前部線維

5: 僧帽筋上部線維

- 答え:2 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第36問

脊髄損傷の機能残存レベルと可能な動作との組合せで正しいのはどれか。ただし、機能残存レベルから下位は完全麻痺とする。

1: C4 — 万能カフを用いた食事

2: C5 — 標準型車椅子の操作

3: C6 — 腱固定効果を利用した把持

4: C7 — 橈側−手掌握り

5: C8 — 指尖つまみ

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第65問

脊髄損傷で正しいのはどれか。

1: 脊髄円錐部損傷では排尿障害の予後は良好である。

2: 馬尾損傷では痙性対麻痺を生じる。

3: 後脊髄症候群では深部感覚障害に比べ温痛覚障害が主体となる。

4: 前脊髄症候群では深部感覚障害に比べ運動機能の予後が悪い。

5: ブラウン・セカール症候群では損傷部以下の同側の温痛覚障害がある。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第84問

脊髄損傷で正しいのはどれか。

1: 受傷直後は尿失禁状態となる。

2: 排尿筋括約筋協調不全は生じない。

3: 残尿が150 mLでは導尿は不要である。

4: 核・核下型神経因性膀胱であれば尿道カテーテル長期留置を行う。

5: 核上型神経因性膀胱であればトリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みる。

- 答え:5

- 解説:脊髄損傷によって生じる排尿障害は、損傷の位置によって核上型神経因性膀胱と核・核下型神経因性膀胱に分類される。核上型では反射性排尿が可能であり、トリガーポイントの叩打による反射性排尿を試みることが適切である。

- 受傷直後は脊髄ショックの状態となり、排尿反射が消失し、尿閉の状態となるため、この選択肢は間違いです。

- 脊髄損傷によって排尿筋と括約筋の協調が正常に作用しなくなるため、排尿筋括約筋協調不全は生じることがあります。この選択肢は間違いです。

- 残尿は概ね50 mL以下が理想であり、残尿が150 mLでは導尿が必要となることがあるため、この選択肢は間違いです。

- 核・核下型神経因性膀胱では導尿が必要となるが、尿道カテーテルの長期留置は慢性の尿路感染症を生じるため、望ましくない。この選択肢は間違いです。

- 核上型神経因性膀胱では、膀胱にある程度尿が溜まると反射的に排尿筋の収縮が起こり、排尿する状態である。この場合、トリガーポイントの叩打により、体性膀胱反射を利用して反射性排尿を試みるとよい。この選択肢が正しいです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第67問

脊髄損傷で自律神経過反射を認める損傷部位の下限の髄節はどれか。

1: C6

2: T6

3: T10

4: T12

5: L2

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する