第38回午前第26問の類似問題

第34回午前:第7問

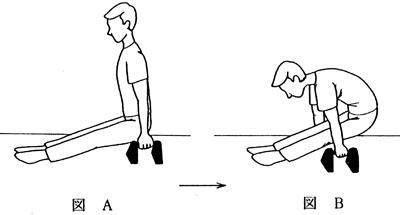

24歳の男性。脊髄損傷(第6胸髄節まで機能残存)。プッシュアップ動作を図A、図Bに示す。図Bの遂行に影響の少ない因子はどれか。

1: 脊柱の可動性

2: ハムストリングスの伸張性

3: 上肢長

4: 下肢長

5: 体 重

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 木工作業で本棚を作る。

2: 七宝焼きでピアスを作る。

3: ざる編みで籐カゴを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 小さな刻印で革に模様をつける。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

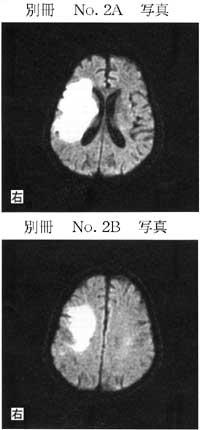

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第11問

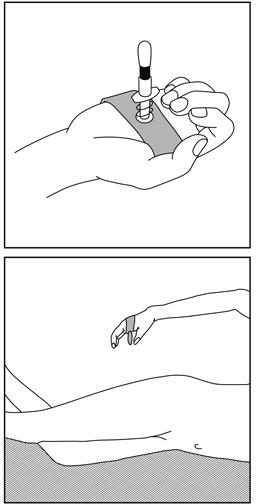

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第12問

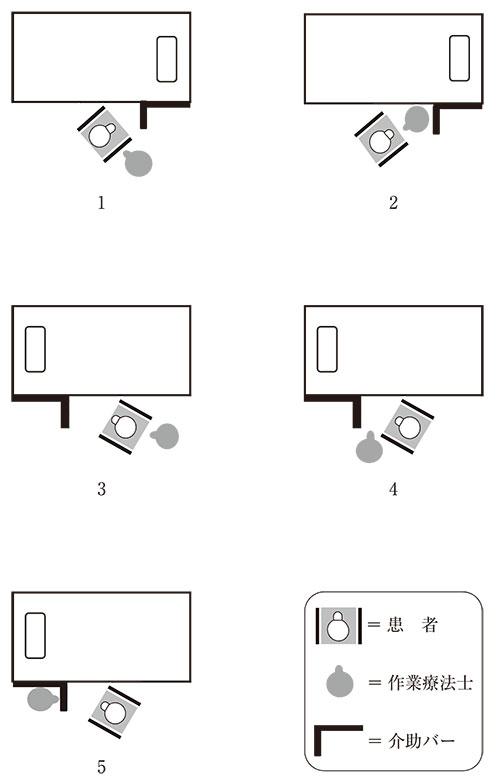

70歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。車椅子からベッドへの移乗は介助バーを使用して1人で何とか可能である。初回評価時の車椅子からベッドへの移乗場面において、ベッド、車椅子、介助バー及び作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

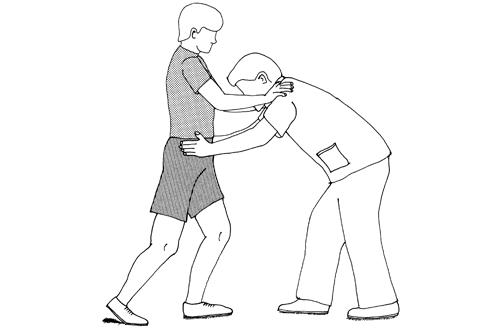

第52回午後:第18問

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側の上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

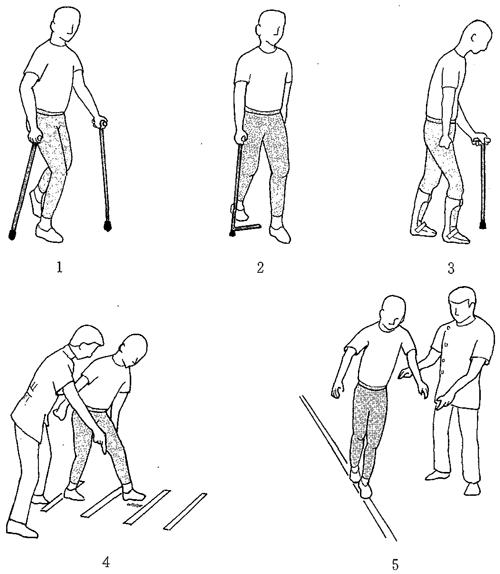

第42回午前:第17問

60歳の男性。6年前にパーキンソン病と診断され、ヤールの重症度分類ステージIIIである。歩行訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

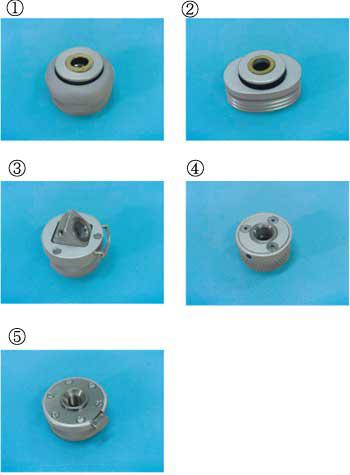

第47回午前:第7問

37歳の男性。事故による両前腕切断。現在仮義手で能動フックを使用しているが、ズボンや上着のジッパーの開閉、食事やトイレの後始末に不便を感じている。手継手を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

30代前半の男性。システムエンジニア。自転車走行中に自動車とぶつかり、外傷性脳損傷を生じ入院となった。作業療法は受傷後20日目から開始。麻痺はみられない。病棟では、食事、更衣、整容、排泄などは自立しているが、トイレや病室の場所が覚えられない、今日の日付が分からない、担当者の顔は分かっているが名前が覚えられない、などがみられた。このような症状がある時期に適切な作業療法はどれか。

1: 調理

2: 日記

3: 買い物訓練

4: 職業前訓練

5: 電車乗車訓練

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

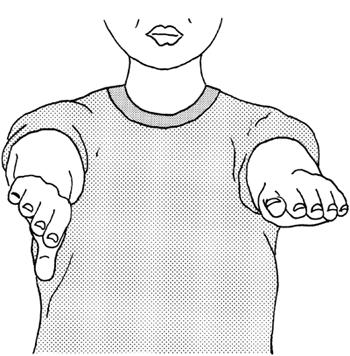

第57回午後:第8問

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第7問

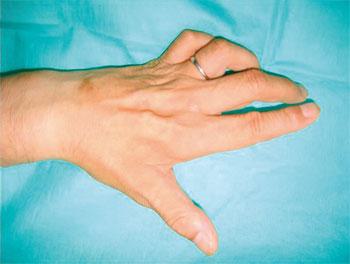

56歳の男性。大工で上肢をよく使用する。3年前から左手の感覚障害と筋力低下とを自覚していた。左手の写真を示す。必要な装具はどれか。

1: 短対立装具

2: 虫様筋カフ

3: 肘関節装具

4: フィラデルフィアカラ—

5: コックアップ・スプリント

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第5問

70歳の男性。2年前に脳卒中による左片麻痺を発症した。Brunnstrom法ステージは上肢と手指はⅡで、下肢はⅢである。左半側空間無視を認める。FIMでは、セルフケアの6項目と移乗の3項目は4点で、車椅子での移動項目は3点である。自宅でのリハビリテーションに際し優先されるべき目標はどれか。

1: 移乗動作の向上

2: 屋内杖歩行の自立

3: 左手指機能の向上

4: 車椅子駆動操作の自立

5: 左半側空間無視の改善

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

59歳の女性。脳梗塞発症2週目。左片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢III・手指IV・下肢III。重度の感覚障害と左半側空間無視を認める。上肢の分離運動がわずかに出現してきたが、左上肢の疼痛と手部の腫脹および熱感を訴えた。理学療法では、立位と歩行訓練が開始された。この時期の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 左上肢の疼痛に対してホットパック

2: 左上肢の随意性向上のためのサンディング

3: 歩行訓練時のアームスリング装着指導

4: プーリーを用いた左上肢の自動介助運動

5: 左手で机上の用紙を押さえての右手書字訓練

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

8歳の男児。転倒して橈骨遠位端骨折と診断され、6週間のギプス固定が行われた。固定除去後、関節可動域制限と筋力低下を認めた。物理療法で適切なのはどれか。

1: 機能的電気刺激

2: 極超短波

3: 超音波

4: 紫外線

5: 渦流浴

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第13問

46歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。発症後7か月が経過し、認知機能はMMSEが24点、軽度の注意障害を認めている。既に退院し、父母と同居している。発症前は内装業に従事していたが、同職での復職が困難であることから、就労移行支援による雇用を目指している。作業療法士が患者に実施する内容で正しいのはどれか。

1: 就労準備は課題がなくなるまで続ける。

2: 雇用されたら支援が終了となる。

3: 実際の場面での職業評価を行う。

4: 雇用条件通りの就業を目指す。

5: 通勤は付き添いを前提とする。

- 答え:3

- 解説:就労移行支援は障害者総合支援法に基づく就労支援サービスで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものである。利用期間は原則2年以内に制限される。

- 就労移行支援の利用期間は原則2年以内に制限される。完全に課題がなくなるまで続けることは困難であり、患者の技能と就労条件をすり合わせて就労に備えるように支援する。

- 就労移行支援では、就職後における職場への定着のために必要な相談などの支援も行うため、雇用されたら支援が終了となるわけではない。

- 正しい選択肢。就労移行支援では、生産活動や職場体験などの活動の機会の提供を行い、実際の業務内容に則した場面で職業評価を行う。

- 就労移行支援では、求職活動に関する支援や、その適性に応じた職場の開拓を行うが、雇用条件通りの就業を目指すものではない。作業療法士は産業医やカウンセラーとも相談し、雇用条件を患者の能力に見合うように調整し、就職に繋げられるように支援する。

- この患者は、右片麻痺の程度が上下肢いずれもBrunnstrom法ステージでⅤと軽度であり、高次脳機能障害もMMSE24点と軽度である。通勤距離や経路にもよるが、付き添いなしでも通勤できる可能性もあるため、付き添いを前提とする必要はない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第12問

40歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後2週経過。麻痺の進行が止まり、機能回復を目的にベッドサイドでの作業療法が開始された。筋力はMMTで上肢近位筋3、上肢遠位筋2、下肢近位筋2、下肢遠位筋1である。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 体位変換

2: 良肢位の保持

3: 関節可動域訓練

4: 座位耐久性の改善

5: 漸増抵抗運動による筋力強化

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する