第38回午前第13問の類似問題

第45回午前:第7問

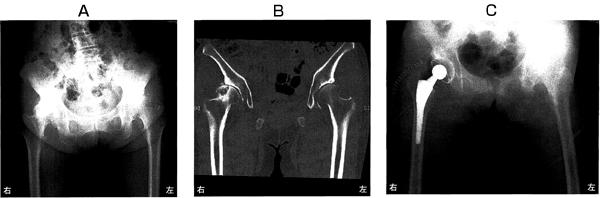

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日の大腿四頭筋の筋力強化

2: 術後3日の中殿筋の筋力強化

3: 術後7日の股関節内旋可動域訓練

4: 術後10日の荷重歩行訓練

5: 手術創治癒後の水中歩行訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第10問

25歳の男性。オートバイ運転中に乗用車と接触して頭部を強打し救急搬送され、外傷性脳損傷と診断された。理学療法が開始され2か月が経過した。FIMは92点。基本動作はすべて可能であるが、注意散漫になりやすい。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅵ、下肢Ⅴ、modified Ashworth scale 1、歩行速度は0.9 m/s、functional balance scaleは52点であった。現時点の理学療法で重点的に行う内容はどれか。

1: 痙縮の軽減

2: 平地歩行練習

3: 二重課題練習

4: 分離運動の促通

5: 立位バランス運動

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第55問

脊髄膜瘤で誤っているのはどれか。

1: 泌尿器系の精査は出生後できるだけ早期から行う。

2: 脊椎変形の頻度は成長とともに増加する。

3: 水頭症を合併しやすい。

4: 第4腰髄節まで機能残存する患者では膝関節屈曲位をとりやすい。

5: 第1仙髄節まで機能残存する患者は凹足になりやすい。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

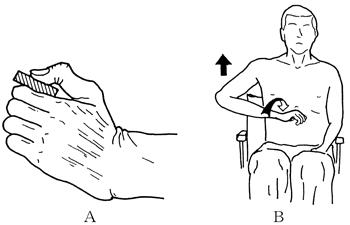

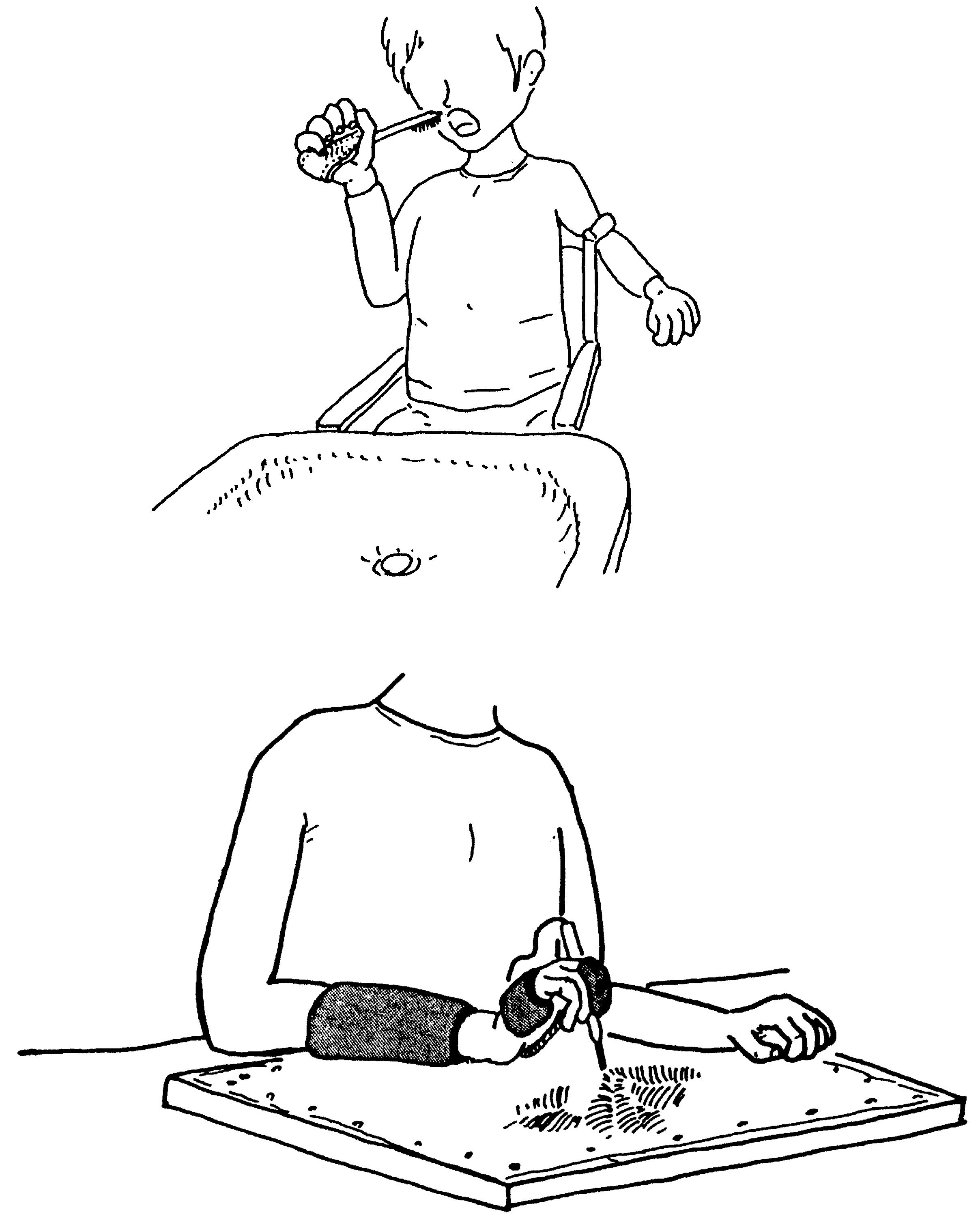

図A、Bの動作を示す頸髄損傷者である。握力は測定不可能であるが、極く軽い物品は図Aのような把持形態を用い、図Bのような肩関節外転運動を伴った回内運動が可能である。なお、顔にかかった掛け布団を払いのける動作は困難である。この患者の車椅子操作について正しいのはどれか。

1: ADL自立のためには電動車椅子が必要である。

2: 手とハンドリムに適切な摩擦が得られればハンドリムのノブは不要である。

3: 車椅子前進駆動には広背筋と上腕三頭筋が強く作用する。

4: 車椅子上での臀部の徐圧は部分的であっても自力では不可能である。

5: 体幹を前屈しフットプレートに手を届かせる方法はない。

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第3問

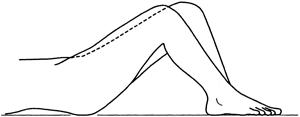

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

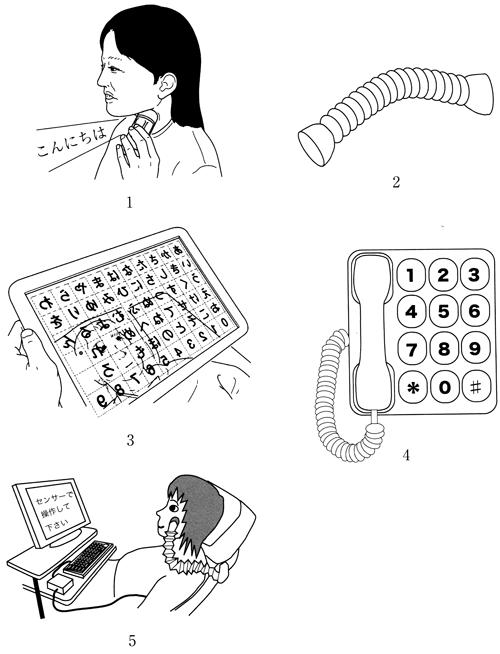

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第7問

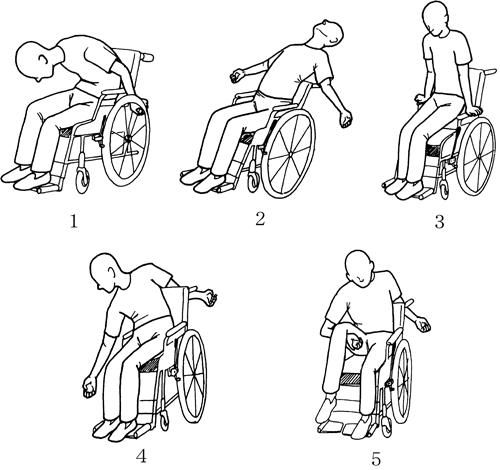

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の褥瘡予防のための除圧方法で誤っているのはどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第13問

4歳の男児。顕在性二分脊椎症による脊髄髄膜瘤の術後。Sharrard(シェラード)の分類ではⅠで、尖足を認める。その他の変形や中枢神経系の合併症はみられない。この児の移動訓練に必要なのはどれか。2つ選べ。

1: 交互歩行装具(RGO)

2: 長下肢装具

3: 短下肢装具

4: 車椅子

5: T字杖

- 答え:1 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第7問

図に示す動作を行う頸髄損傷患者について答えよ。この患者の機能残存レベルで正しいのはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第51問

下位頸髄損傷患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体位排痰

2: 胸郭の徒手的振動

3: 胸郭の圧迫

4: 横隔膜の筋力増強

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第59問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)における機能筋で誤っているのはどれか。 ア.上腕三頭筋イ.僧帽筋ウ.三角筋エ.上腕二頭筋オ.回外筋

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第20問

35歳の女性。右上腕切断・標準断端。受傷後2か月経過。仮義手による肘継手操作訓練中、ロックがかかり難い現象がみられた。原因を解明するための評価項目で適切でないのはどれか。 ア.ロック、アンロック操作時の肩の運動イ.ソケットの適合ウ.肘コントロールケーブルの走行エ.ベースプレートの取りつけ位置オ.操作効率

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第17問

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性が確認された。他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

1: 安静固定

2: 水中歩行練習

3: 大腿四頭筋の強化

4: 超音波療法

5: ハムストリングスの強化

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第15問

14歳の男子。デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ7(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)。養護施設に入所し教育・訓練を受けている。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 歯磨き動作維持のためアームサポートを工夫する。

2: 更衣動作自立のためボタンエイドの使用訓練を行う。

3: トイレでの姿勢保持用に前方テーブルを設置する。

4: 食事のリーチ補助にターンテーブルを利用する。

5: 趣味活動の草花栽培にかさ上げした花瓶を設置する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第49問

熱傷患者の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 温浴時に関節可動域訓練を併用する。

2: 植皮術直後から関節可動域訓練を行う。

3: ゆっくりした持続的な皮膚の伸張を行う。

4: スプリントの圧迫によってケロイド形成を抑制する。

5: 初期の安静肢位として肩関節外転・外旋位をとらせる。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

25歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷。三宅式記銘力検査の結果を表に示す。解釈として正しいのはどれか。

1: 固 執

2: 脱抑制

3: 注意障害

4: 学習効果

5: 言語性理解低下

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する