第38回午前第10問の類似問題

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第17問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: デイケアでの集団活動を促す。

2: 自宅での過ごし方を指導する。

3: 復学準備の開始時期を話し合う。

4: 作業遂行の特徴を家族に伝える。

5: 外来作業療法で支援を継続する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第6問

21歳の男性。交通事故によるびまん性軸索損傷と診断された。意識は清明で運動麻痺はない。新しい物事を覚えるのが困難で記憶の障害が顕著である。この患者に対する適切なアプローチはどれか。

1: 毎日異なる課題を与える。

2: 記憶の外的補助手段を使う。

3: 試行錯誤が必要な課題を行う。

4: 複数の学習課題を同時に行う。

5: 日課は本人のペースで柔軟に変更する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、記憶障害がある患者に対する適切なアプローチを選択することが求められています。記憶障害のある患者には、外的補助手段を使って記憶を補助する方法が適切です。

- 毎日異なる課題を与えるのは負荷が大きく、十分な練習効果が得られないため、この方法は適切ではありません。

- 記憶の外的補助手段を使うことで、日々行うことや注意すべきことをノートに健忘録のように記録しておき、これを見ながら行動することで、記憶障害による困難さを補助できるため、この方法が適切です。

- 試行錯誤が必要な課題を行わせると、誤ったことも記憶できず、誤りを繰り返すことが多いため、この方法は適切ではありません。

- 複数の学習課題を同時に行うと、進行状況の把握が困難になり、混乱しやすいため、この方法は適切ではありません。

- 日課が本人のペースで進むことは良いですが、日課を変更することで、手続き記憶のように、一度修得したことを利用して行動することが困難になる可能性があるため、この方法は適切ではありません。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第94問

片麻痺患者への動作指導で正しいのはどれか。

1: 患側を下にして寝返りをする。

2: 起き上がりの介助ではまず頭部を起こす。

3: ベッドからの立ち上がりでは健側下肢は前方におく。

4: ベッドから車椅子への移乗は患側下肢を軸に回転する。

5: 車椅子は健側上肢と患側下肢とで駆動する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

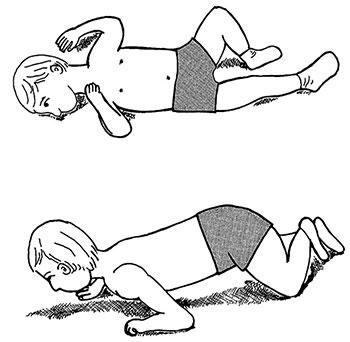

第52回午前:第20問

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。このときのGCS(Glasgow Coma Scale)はどれか。

1: E4 V3 M4

2: E4 V4 M5

3: E3 V3 M4

4: E3 V4 M3

5: E3 V5 M5

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

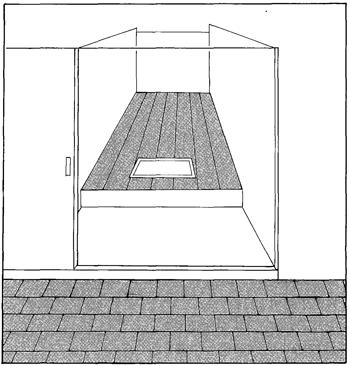

第41回午前:第27問

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢ともIII。屋内はプラスチック短下肢装具装着で歩行、屋外は車椅子で移動することで退院計画を立てることになった。住宅改造の指導で適切でないのはどれか。

1: 廊下に横手すりを設置する。

2: あがりかまちにL字型手すりを設置する。

3: 玄関口とあがりかまちの間に座れる椅子を置く。

4: 玄関の出入り口の段差にスロープを設置する。

5: 廊下に毛足の長いじゅうたんを敷き詰める。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

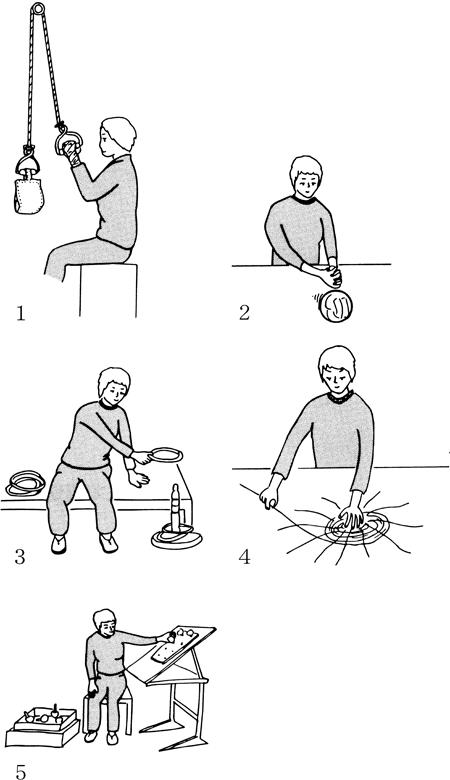

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

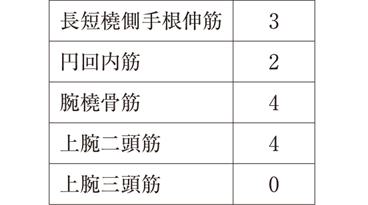

第57回午前:第12問

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第78問

急性心筋梗塞患者の自宅療養期の運動療法で正しいのはどれか。

1: 心筋負荷量設定には拡張期血圧が良い指標となる。

2: この時期の運動療法によって壊死部の再生が期待できる。

3: 運動強度は最大心拍数のおよそ30%が適している。

4: 下肢の筋力強化は静的収縮の多い種目を選ぶ。

5: 散歩は時間と速度とを決めて行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第9問

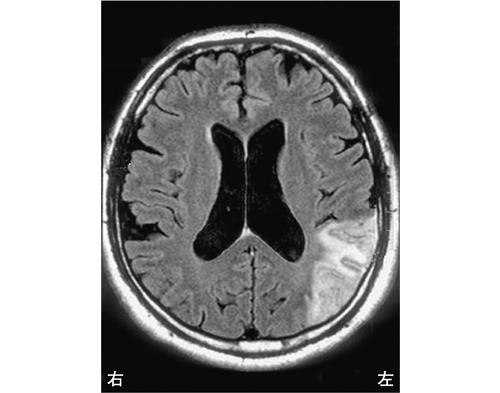

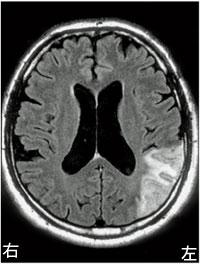

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第91問

右延髄外側の脳梗塞で認められるのはどれか。

1: 右顔面の温痛覚障害

2: 右顔面神経麻痺

3: 右上斜筋麻痺

4: 右片麻痺

5: 左小脳性運動失調

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状とアプローチとの組合せで適切でないのはどれか。

1: 定頸不良-腹臥位での頭部挙上

2: 体幹過伸展-座面の高い椅子での座位訓練

3: 動的バランス不良-セラピーボールでのバランス訓練

4: 手指の過伸展-ビンの蓋の開け閉め

5: 目と手の協調障害-ペグ差しの練習

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第65問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 急性期に高頻度にみられる。

2: 体位調節は誤嚥防止に役立つ。

3: 仮性球麻痺があると生じやすい。

4: 水はペーストよりも誤嚥しやすい。

5: 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する