第57回午後第4問の類似問題

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第5問

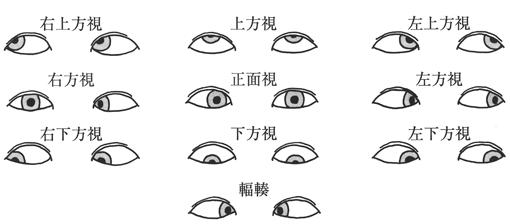

56歳の男性。頭痛と複視を自覚し脳神経内科を受診した。頭部MRIで右脳幹部に腫瘍性病変を指摘された。対座法で観察した眼球運動を図に示す。障害されている脳神経はどれか。

1: 右動眼神経のみ

2: 右滑車神経のみ

3: 右外転神経のみ

4: 右動眼神経と右滑車神経

5: 右動眼神経と右外転神経

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

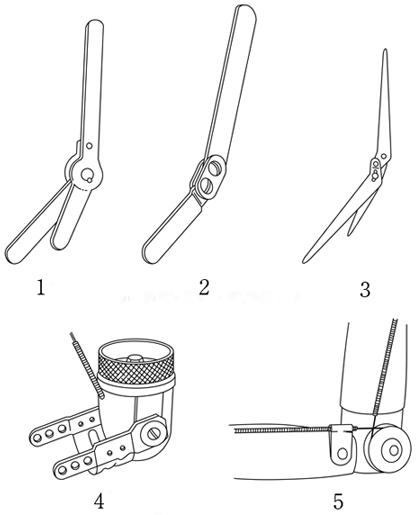

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。この患者の肘継手として適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第14問

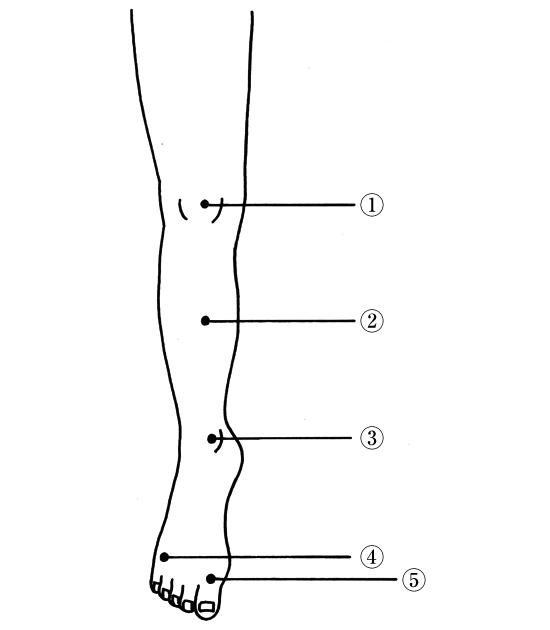

40歳の男性。長時間の立位により右下肢の疼痛が生じるようになったため受診し腰椎椎間板ヘルニアと診断された。右の片脚立位で踵の挙上ができなかった。重度の感覚鈍麻が疑われる部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第35問

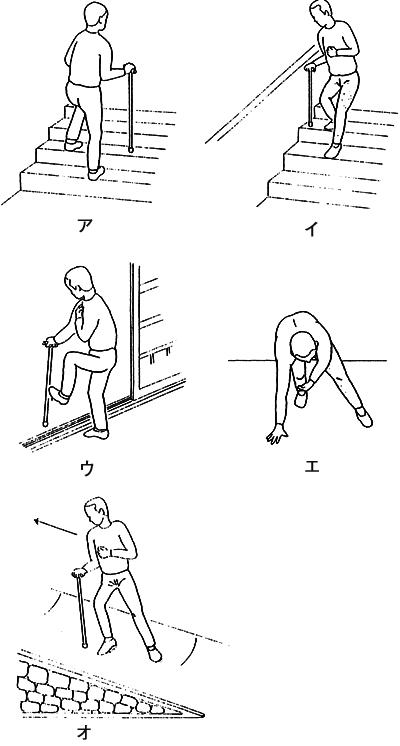

図に示す脳卒中左片麻痺患者の動作で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

45歳の男性。左大腿切断後。大腿義足を用いた歩行練習中、左立脚中期に過度の腰椎前弯が観察された。原因として正しいのはどれか。

1: 義足長が長過ぎる。

2: 足継手の後方バンパーが弱過ぎる。

3: ソケットが前方に位置し過ぎている。

4: ソケットの初期屈曲角が不足している。

5: 膝継手の摩擦が弱過ぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第3問

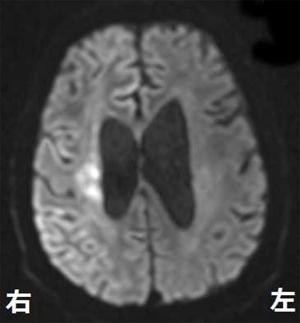

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第31問

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相の足内側接地

2: 立脚相の膝関節外側動揺

3: 遊脚相の内反尖足

4: 遊脚相の膝関節過伸展

5: 遊脚相の股関節外転外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第45問

片麻痺のADL指導で正しいのはどれか。

1: 上着は麻痺側の袖から通す。

2: 四つ這い位からの立ち上がりは健側膝立ち位から行う。

3: 起きあがりは麻痺側に寝返って行う。

4: 階段は二足一段で麻痺側から上る。

5: 車椅子からの移乗は麻痺側斜め前方に移動する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1: 調理訓練の献立作成

2: 頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3: 100ピースのジグソーパズル作り

4: 左端に印しを付けた文章の模写

5: トランプのマークによる分類

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第5問

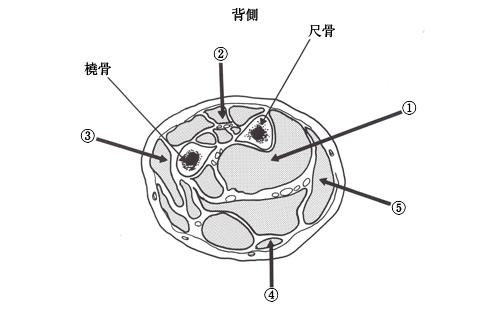

25歳の男性。右前腕切断。筋電義手の作製にあたり、ハンドを開くために長短橈側手根伸筋の筋電位を検出した。近位から見た右前腕横断面の模式図を示す。ハンドを閉じるために検出する筋はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第29問

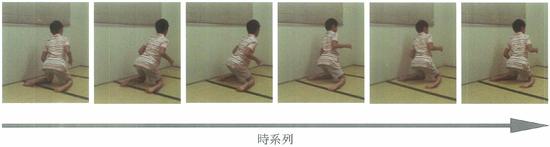

12歳の女児。痙直型両麻痺。膝歩きの様子(別冊No. 10)を別に示す。本児の動作を正常と比較した場合の特徴で正しいのはどれか。

1: 支持基底面が狭い。

2: 重心の側方移動が小さい。

3: 重心の位置が低い。

4: 上肢の筋緊張が低い。

5: 体幹の軸回旋が大きい。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

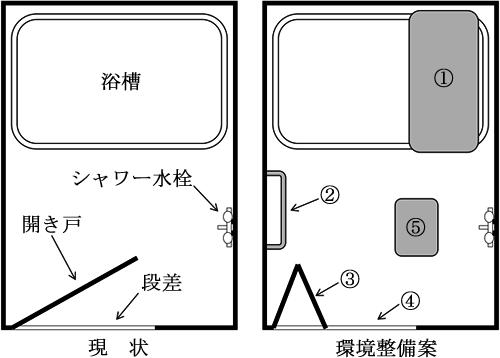

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。AFOとT字杖で屋内歩行は自立している。自宅浴室の現状の見取り図と環境整備案とを図に示す。環境整備案のうち最も必要性が低いのはどれか。

1: ①バスボードの利用

2: ②手すりの設置

3: ③折り戸への変更

4: ④段差の解消

5: ⑤シャワーチェアの利用

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第21問

50歳の女性。球麻痺症状で発症した筋萎縮性側索硬化症。発症後1年経過。自営業世帯の主婦で、病前は家業の経理を行っていた。現在、筋力は上肢近位筋群3(Fair)、上肢遠位筋群2(Poor)、下肢筋群4(Good)である。最近、肺炎を2回起こしている。この患者への対応で緊急度が低いのはどれか。

1: コミュニケーションエイドの検討

2: 呼吸体操の指導

3: 飲み込みやすい食品の紹介

4: 不安や恐れへの相談

5: 移乗介助用リフターの導入

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第10問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。ギプス固定後の状態を示す。3週後に巻き直しのため受診した際、右前腕から手指に強い運動時痛と浮腫とを認めた。大学病院に紹介され、複雑性局所疼痛症候群の診断を受けた。この症例において初期治療で考慮すべきであった点はどれか。2つ選べ。

1: 日常生活では右手の安静を指導する。

2: 前腕・手指の等尺性収縮を行わせる。

3: 中手指節関節は動かせる固定とする。

4: 手関節の固定は背屈位にする。

5: 前腕から遠位の固定とする。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺――――――――――ボタンエイド

2: 片側上肢の切断――――――プルトップオープナー

3: 脊髄小脳変性症――――――リーチャー

4: 両側上肢の切断――――――台付き爪切り

5: アテトーゼ型脳性麻痺―――ソックスエイド

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する