第57回午前第7問の類似問題

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第18問

65歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 重錘負荷

2: 胸郭可動性の増大

3: 体幹の回旋

4: 下肢交互運動

5: バランス訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第43問

Parkinson病患者で早期に困難となる動作はどれか。ただし、いずれの動作も上肢での代償はないものとする。

1: 寝返り

2: 平地歩行

3: 階段の昇り

4: 端座位の保持

5: 椅子からの立ち上がり

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第29問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。昼夜逆転はなくなり介助で食事がとれるようになり、退院することになった。退院後の支援で適切でないのはどれか。

1: 通所介護(デイサービス)の利用

2: 訪問看護の利用

3: 介護老人保健施設への入所

4: 訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用

5: 福祉ホームへの入所

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第27問

72歳の男性。アルツハイマー型認知症(認知症性老人の日常生活自立度判定基準ランクIV)。5年前に発症してデイケア通所をしていた。徘徊や興奮のために在宅介護が困難となり、老人性認知症疾患治療病棟に入院した。集団活動を用いて情緒の安定と精神活動の活性化を図るときに、導入設定として適切なのはどれか。

1: 覚醒度を上げる身体活動を用いる。

2: 活動内容に変化をもたせる。

3: 役割をもたせる。

4: 共同の描画作品に参加させる。

5: 活動時間は2時間程度とする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第15問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に対するデイケアプログラムで優先すべき目標はどれか。

1: 気分の安定

2: 買い物の練習

3: 対人関係の改善

4: 家事動作の練習

5: 短期記銘力の向上

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第19問

67歳の女性。Alzheimer型認知症。HDS-Rは18点で特に見当識と遅延再生とに低下を認めた。自宅から一人で外出する際に迷って保護されることが多くなり、送迎によって通所リハビリテーションに通っている。作業療法では認知機能のリハビリテーションを実施している。記憶障害を踏まえた対応で最も適切なのはどれか。

1: 「訓練室に行きましょう」と声をかけて訓練室まで先導してもらう。

2: 家族写真を一緒に見ながら「この方は誰ですか」と尋ねる。

3: 作業療法の開始時に「私を覚えていますか」と尋ねる。

4: 「もう〇月の〇日ですね」と伝えて日付を確認する。

5: 「前回の作業療法では何をしましたか」と尋ねる。

- 答え:4

- 解説:この患者は見当識と遅延再生が低下しており、外出すると道に迷うことがある。記憶障害を踏まえた対応で最も適切なのは、日時の見当識を伝えることで、日時見当識の維持・定着をはかることができる選択肢4である。

- 道に迷うことのある患者に対して目的地までを先導させるのは、失敗体験をさせる可能性があり、適切でない。患者が作業療法室を覚えているかどうかについては問題文から判断できない。

- Alzheimer型認知症は、重症化すると顔認知が障害されることがあるが、この患者はHDS-Rが18点で、見当識と遅延再生が低下している程度である。家族の顔認知は長期的な記憶であり、これが障害されているかどうかを確認するほど重症な患者とは考えにくい。

- 顔認知は家族よりも他人のほうが早期に障害されやすい。患者が通所リハを利用している期間が問題文からは読み取れないため、作業療法士の顔の記憶については即時記憶か長期記憶か不明であり、最も適切とは言えない。

- 日時の見当識を伝えることで、日時見当識の維持・定着をはかることができ、適切である。

- 前回の作業療法がいつであったかの記載は問題文にはないが、記憶障害の程度も加味すると、想起できない可能性がある。Alzheimer型患者には失敗体験を極力させないようにすべきであり、日付の確認のほうが適切である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第71問

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)ランクJ、認知症性老人の日常生活自立度ランクIIIの高齢障害者に対する在宅介護のアセスメントで優先度が低いのはどれか。

1: 医学的急変時の対応

2: 玄関の戸締りの方法

3: 台所の火の後始末

4: 電動三輪車の操作

5: デイケアの利用

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。この時期の患者に対する作業療法の目的として適切なのはどれか。

1: 食事動作の維持

2: 精神的混乱の軽減

3: 廃用症候群の予防

4: 非言語的交流の活用

5: 福祉用具の適用評価

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第14問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 身体症状に対して対応する。

4: 自己中心的な依存は禁止する。

5: 集団活動で役割を担ってもらう。

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第18問

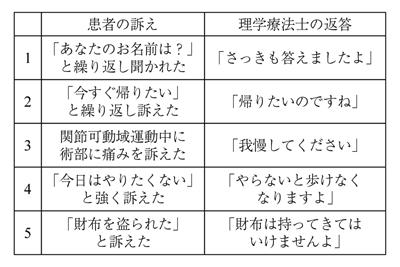

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。この時期の作業療法で優先する目的はどれか。

1: 体力の維持

2: 行動の統制

3: 合併症の予防

4: 作業能力の向上

5: 施設環境への適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に特徴的にみられる症状や障害で正しいのはどれか。

1: 幻 視

2: 人格変化

3: 意識混濁

4: 不全片麻痺

5: 視空間認知の障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する