第55回午後第5問の類似問題

第40回午前:第19問

78歳の男性。58歳時に肺気腫、60歳時に高血圧を指摘されている。70歳時に脳梗塞による左片麻痺。現在、独歩可能で降圧薬を服用し、経皮的酸素飽和度(SpO2)をモニターし、自宅で生活している。訪問リハビリテーション時の血圧は158/88 mmHg、心拍数は70/分であった。日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 運動時の心拍数の上限は80/分とする。

2: 運動中にSpO2が85%に下がったら安静にする。

3: 収縮期血圧が190 mmHgを越えたら安静にする。

4: 昼食後は1時間の休憩をとる。

5: 口すぼめ呼吸を指導する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第12問

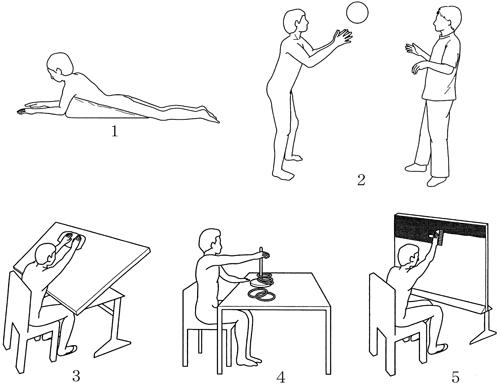

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の作業療法場面について適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第100問

心疾患の運動処方で適切でないのはどれか。

1: リスクの高い例では監視型の運動形態が良い。

2: 目標心拍数は予測最高心拍数の90%程度とする。

3: 運動強度はボルグ指数で13程度とする。

4: 無酸素性作業閾値(AT)程度の運動強度とする。

5: 筋力強化の負荷は最大筋力の50%程度とする。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

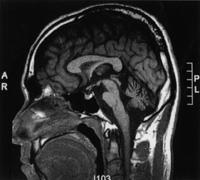

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第19問

46歳の男性。肺気腫。咳や痰が頻繁にあり、労作時の息切れもある。現在、外出はできるが、80 mほど歩くと息切れのために休まなくてはならない。この患者のMRC(呼吸困難を評価する質問票)によるグレードはどれか。

1: グレード0

2: グレード1

3: グレード2

4: グレード3

5: グレード4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第33問

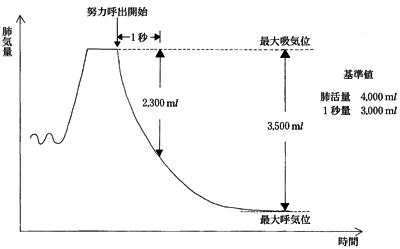

45歳の男性。息切れで階段を昇れなくなったため受診した。スパイログラムで図のような計測値と努力呼出曲線とを得た。この患者の呼吸理学療法の目的はどれか。

1: 胸式呼吸による肺活量の改善

2: 有酸素運動による残気量の減少

3: 部分呼吸法による努力性肺活量の増加

4: 口すぼめ呼吸による機能的残気量の減少

5: 胸郭柔軟性運動による拘束性換気障害の改善

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

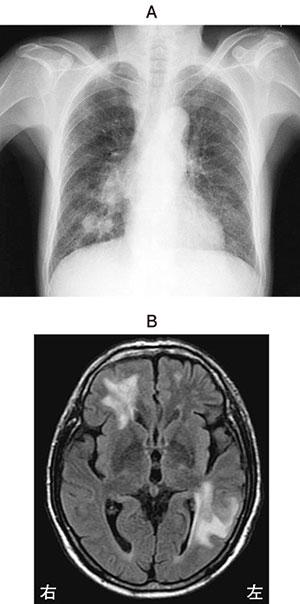

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線写真(A)と頭部造影MRI(B)とを示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食欲不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。この時期に適切な理学療法はどれか。

1: 嚥下練習

2: 下肢促通運動

3: 屋外での歩行運動

4: 軽打法による排痰

5: 漸増的な持久性運動

- 答え:3

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第68問

心筋梗塞の回復期で速歩(6 km/時)と入浴とが許可された。運動強度はどれか。

1: 1~2 METs

2: 2~3 METs

3: 3~4 METs

4: 4~5 METs

5: 5~6 METs

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第66問

糖尿病の運動療法で適切な運動負荷量はどれか。

1: 最大酸素摂取量の50~60 %

2: 3 METs

3: ボルグ指数(10段階)の7

4: 予測最大心拍数の70~80 %

5: 10 Watts

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第44問

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1: 運動によって腎血流は増加する。

2: 血液透析日にも運動療法が行われる。

3: 運動療法によって糸球体濾過量が改善する。

4: 下肢の浮腫には起立台での起立練習が有効である。

5: 病期分類ステージ5の症例では5~6 METsの運動が適応となる。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第18問

70歳の男性。肺癌で左肺下葉切除術後2日経過。左上葉の痰貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 吸気筋に対する抵抗運動

2: ファーラー位での体位排痰

3: 腹式呼吸

4: 全身リラクセーション

5: 四肢の自動運動

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

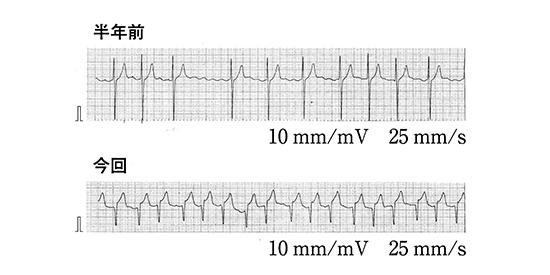

第56回午前:第5問

75歳の男性。糖尿病でインスリン療法中。胸部不快感で受診した。半年前と今回の心電図を示す。今回発症したと考えられる病態はどれか。

1: 狭心症

2: 心筋梗塞

3: 心房細動

4: 房室ブロック

5: 心室性期外収縮

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第84問

急性心筋梗塞の負荷試験において活動のステップアップを中止する場合はどれか。

1: 疲労感の出現

2: 上室性期外収縮:2回/分

3: 心電図:0.1 mVのST低下

4: 心拍数:30/分増加

5: 収縮期血圧:10 mmHgの上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

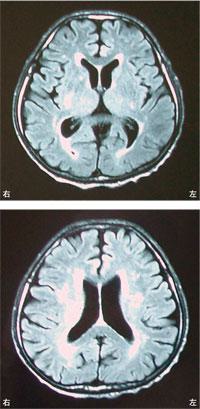

第46回午前:第7問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 厚手の絨毯に変更

2: 手すりの設置

3: ベッドの導入

4: 段差の解消

5: 開き戸を引き戸に変更

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

60歳の男性。COPDが進行し在宅酸素療法が導入された。酸素流量は労作時2 L/分である。入浴動作の指導で正しいのはどれか。

1: 洗髪を片手で行う。

2: 動作を素早く行う。

3: 浴槽に肩まで浸かる。

4: 洗い場の椅子の座面を低くする。

5: 入浴中は経鼻カニューレを外す。

- 答え:1

- 解説:COPD患者に対する入浴動作の指導では、酸素飽和度の低下を防ぐために適切な動作や環境を整えることが重要です。労作時の酸素流量が2 L/minであることから、適切な酸素吸入量を確保しながら入浴動作を行う必要があります。

- 正しい選択肢です。両手を挙げる洗髪動作は酸素飽和度の低下を招きやすいため、片手ずつ行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。動作を素早く行うと酸素消費が増え、酸素飽和度が低下する可能性があるため、ゆっくりと行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。浴槽に肩まで浸かると血中酸素飽和度が下がりやすくなるため、避けるべきです。

- 間違った選択肢です。低い椅子に座ると腹部が圧迫され、呼吸がしにくくなるため、適切な高さの椅子を使用することが望ましいです。

- 間違った選択肢です。入浴中は酸素消費が増えるため、経鼻カニューレを外さずに酸素吸入を継続する必要があります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第42問

慢性心不全患者に対する運動療法の効果で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: BNPの増加

2: QOLの改善

3: 運動耐容能の向上

4: 左室駆出率の低下

5: 交感神経活性の亢進

- 答え:2 ・3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

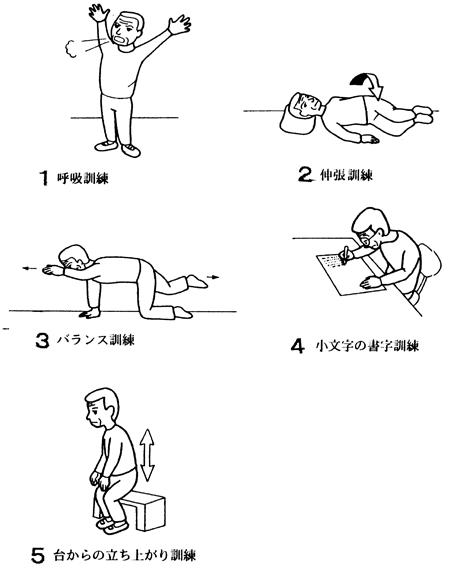

第34回午前:第23問

60歳の男性。パーキンソン病。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 伸張訓練

3: バランス訓練

4: 小文字の書字訓練

5: 台からの立ち上がり訓練

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する