第54回午後第15問の類似問題

第51回午後:第18問

16歳の女子。約6か月前から壁に向かってぶつぶつと独りで話をしている。悪口が聞こえる、と周囲を怖がる様子がみられ、学校に行かず自宅に閉じこもることが多くなった。両親に説得されて病院を受診したが、自分は病気ではないと治療に抵抗するため、ACT〈Assertive Community Treatment〉による訪問が開始された。この患者に優先すべきなのはどれか。

1: SSTを実施する。

2: 復学に向けた検討を行う。

3: 治療の必要性を納得させる。

4: 集団心理教育プログラムを行う。

5: 患者の興味を話題にして関係性を築く。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第16問

19歳の女性。大学1年生。小学生の時より、水泳に秀でていて競技大会では常に優勝を競うほどであった。しかし、高校時代にスランプに陥り当時身長160 cm、体重58 kgであったが体重を落とせば記録が伸びると思い込み、ダイエットをしているうちに無月経になり、気づくと体重32 kgになっていた。心配した母親が本人を説得し病院の精神科外来を受診したところ低栄養で危機的状況にあると医師が判断し精神科病棟への入院を勧めたが、病識のない本人は納得せず、母親の同意による医療保護入院となった。その後作業療法に参加するようになり、1週間が経過した。患者に対する作業療法士の関わり方で適切なのはどれか。

1: 集団作業療法を勧める。

2: 食事の摂取を積極的に促す。

3: 現在取り組めていることを認める。

4: 高校時代のスランプについて深く聞く。

5: 食べ物を隠れて捨てるのを見つけたら叱る。

- 答え:3

- 解説:この患者は摂食障害と推察され、急性期にあると予想できます。作業療法士として適切な関わり方は、患者が取り組めていることを認め、自尊心を保ちながら治療に参加する手段を提供することです。

- 急性期で作業療法が開始されて間もない時期であり、個別作業療法が望ましいため、集団作業療法を勧めるのは適切ではありません。

- 患者には病識がないため、摂食を積極的に促しても効果は乏しいです。適切な関わり方ではありません。

- 現在取り組めていることを認めることで、患者が自尊心を保って行動を開始する手段にできます。これが適切な関わり方です。

- 患者の病態中心にある「スランプ」の体験を語らせることは、心理療法としても難易度が高く、作業療法が開始された時期には適切でないです。低栄養の時期には脳機能が低下し、感情の制御や自己認識が適切にできないことがあるため、この選択肢は適切ではありません。

- 食べ物を隠れて捨てる行為を叱ると、患者の自尊心を傷つけることがあります。食事に対する自分の行動と自意識を他者から否定されることなく承認されると、患者の治療参加を促すことにつながります。この選択肢は適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第97問

統合失調症の症状で、薬物療法によって比較的改善しやすいのはどれか。

1: 1日中何もしない。

2: 喜怒哀楽を表さない。

3: 自分の殻に閉じこもる。

4: 身だしなみを気にしない。

5: 他人の声が自分に呼びかけてくる

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第16問

67歳の女性。作業療法中に傾眠傾向が続いた日があるかと思えば、声かけにはきはきと受け答えをする日もある。部屋の間違いや道に迷うことも多い。あるとき突然「カーテンの陰に人がいる」と話し怯えだした。この患者の原因疾患として最も可能性が高いのはどれか。

1: Alzheimer型認知症

2: Lewy小体型認知症

3: 前頭側頭型認知症

4: 正常圧水頭症

5: 血管性認知症

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第43問

統合失調症で入院している急性期の患者に心理教育を行う場合に適切なのはどれか。

1: 不安に関する話題は避ける。

2: 主に本人の病状から参加を判断する。

3: 治療により回復していくことを伝える。

4: 精神運動興奮が残存していても開始する。

5: 話がまとまらないときは発言を打ち切る。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第80問

痴呆性老人の問題行動への対応で適切なのはどれか。

1: 離院した時には厳格な態度で接する。

2: 異物を食する人の近辺には危険物を置かない。

3: 物盗られ妄想の人には事実でないことを説得する。

4: 収集癖のある人が物を拾ったらその場で取り上げる。

5: 攻撃的言動がある人は活動への参加を断る。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第12問

80歳の男性。要介護2。妻と2人暮らし。上肢機能は保たれているが、下肢の支持性の低下がある。認知機能は保たれている。尿意はあり、日中は洋式トイレでズボンの上げ下ろしの介助を受けて排尿している。便失禁はないが、夜間の居室での排尿方法を検討している。「妻を起こさずに自分で排尿したい」との希望がある。排泄用具の写真を示す。選択する排泄用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第35問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業療法開始後、1か月経過。作業療法室で突然に転倒することが頻回にあるが、けがはない。転倒時の作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 倒れた状態を確認してそのまま観察する。

2: ベルトをゆるめたり、ボタンをはずしたりして呼吸を楽にする。

3: 抱き起こして意識の有無を確認する。

4: すぐに主治医を呼び手当をしてもらう。

5: 周りの患者に手伝ってもらい別室に運び休ませる。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第45問

うつ病患者への対応で適切なのはどれか。

1: 積極性を促す。

2: 集団参加を促す。

3: 早期の退職を勧める。

4: 自殺の話題は扱わない。

5: 認知の特徴を把握する。

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第26問

74歳の女性。Alzheimer型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者の 6 年前にみられた障害はどれか。

1: 即時記憶障害

2: 近時記憶障害

3: 遠隔記憶障害

4: 記憶錯語

5: 健忘失語

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第74問

統合失調症(精神分裂病)について誤っているのはどれか。

1: 多くが30歳までに発症する。

2: 発病率は女性の方が高い。

3: 患者の子供での発病率は一般人口の発病率よりも高い。

4: 我が国では精神科入院患者に占める割合が最も多い。

5: 再発予防には薬物療法が必要である。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第20問

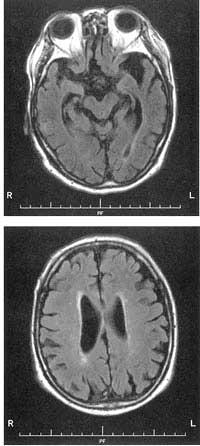

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第94問

老年期精神障害者に対する作業療法面接で適切でないのはどれか。

1: 情緒的なメッセージを読みとる。

2: 面接時間は長く設定する。

3: 疲労を避ける工夫をする。

4: 身体的な訴えも聴く。

5: 生活史を聴き取る。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第32問

10歳の男児。幼少時期から内気で、友達と遊ぶ時も受身な態度が多かった。学校では全く口をきかないため仲間はずれになり、不登校となった。家族との会話もあるが、学校のことに触れられると物を投げつけたりするようになったため、両親に連れられ外来受診。週2回の個別作業療法が開始された。4か月後には、作業療法士との関係も成立し、学校のことも本人から少しずつ話すようになってきた。しかし、自分の気に入らないことに直面すると、道具を投げつけたりする行動が時折みられた。このような状態への対応として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 不登校の原因を明らかにする。

2: 行動化は明確に制止する。

3: 本人の得意なものを取り入れる。

4: 15人程度のグループに移行する。

5: 担当者以外は関わらないようにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

30歳の女性。大学卒業後就職したが、すぐに退職した。その後対人トラブルを起こしては何回も勤務先を変え、2週前から就労移行支援事業所に通所するようになった。作業手順が分からなくても質問ができないため完成することができなかった。音に過敏に反応し、他の通所者と折り合いがつかずいらいらするようになり、家族に当たり散らすようになった。通所も中断し自宅に引きこもりがちとなったため、外来作業療法を紹介された。この患者に対する作業療法で優先するのはどれか。

1: 新しい体験

2: 耐久性の訓練

3: 基礎体力の維持

4: 援助の求め方の練習

5: 就労移行支援事業所復帰の促進

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第20問

45歳の男性。統合失調症。25年間の入院の後、退院してグループホームに入居することになった。作業療法士は患者の強みとしての性格、才能、希望、環境について、日常生活、経済的事項、仕事などの項目に分けて本人と一緒に確認の上文章化し、患者の言葉を用いて退院後の目標を立てた。本アセスメントの根拠となるモデルはどれか。

1: ICFモデル

2: 作業適応モデル

3: 人間作業モデル

4: ストレングスモデル

5: CMOP〈Canadian Model of Occupational Performance〉

- 答え:4

- 解説:この問題では、患者の強みとしての性格、才能、希望、環境に焦点を当て、退院後の目標を立てるアセスメントが行われています。このようなアプローチはストレングスモデルに基づいています。

- ICFモデルは、心身機能・構造、活動、参加、個人因子、環境因子が相互に影響し合う障害構造を説明したモデルです。この問題では、患者の強みに焦点を当てているため、ICFモデルではありません。

- 作業適応モデルは、作業システムを人間-機械系として見た場合、作業システムが作業者にとって適応し、調和の取れたものとしたときのモデルです。この問題では、患者の強みに焦点を当てているため、作業適応モデルではありません。

- 人間作業モデルは、何らかの作業に関する問題を体験している人を対象に、作業への参加を通して作業適応を促進するためのモデルです。この問題では、患者の強みに焦点を当てているため、人間作業モデルではありません。

- ストレングスモデルは、疾患や障害のような問題点ではなく、個人の持つ強さ(長所)に焦点を当てたモデルです。この問題では、患者の強みとしての性格、才能、希望、環境について確認し、退院後の目標を立てているため、ストレングスモデルが適切です。

- CMOP(Canadian Model of Occupational Performance)は、作業遂行や作業との結びつきを理解するための概念モデルです。この問題では、患者の強みに焦点を当てているため、CMOPではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

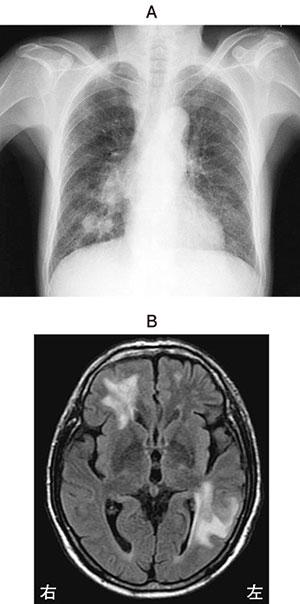

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線写真(A)と頭部造影MRI(B)とを示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食欲不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。この時期に適切な理学療法はどれか。

1: 嚥下練習

2: 下肢促通運動

3: 屋外での歩行運動

4: 軽打法による排痰

5: 漸増的な持久性運動

- 答え:3

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する